2018.08.10 議会改革

第4回 議会起点の三者間討議(対話)の活性化策(上)

2 自治体は4つの主体で運営されることを認識しよう

西尾氏が述べるように、議会の利点は「多元的な利益分化を反映するとともに、審議過程において争点を提起する面ですぐれている」ことであり、議会の欠点は「合議制機関であり、政党会派に分化しているため機関意思の形成が簡単でなく、その行為に一貫性を保つことがむずかしい」ことであるとすれば、どのようにその利点を伸ばし、欠点を克服していくかが命題となります。この命題に向き合うことが議会改革、議会活性化の本丸であろうと思います。そして、その本丸は「討議の充実」にほかならないのです。

故松下圭一氏(法政大学名誉教授)は、議会は情報・意見さらに政策・制度開発をめぐる「市民のヒロバ」であるべきと述べています。これは議会改革の第1ステージの根幹をなす「議会報告会」、「市民と議会との意見交換会」、「市民と議会のワークショップ・ワールドカフェ」などの議会への市民参加策が多元的に実践され、そこから市民要望を受け止め、議会側が能動的に調査し、長や執行機関側に対し政策提言を試みる動きです。

意見交換会の開催も地区別、団体・組織別、世代別など対象を多様化しながら対話・交流の機会を増やし、傾聴から会話へ、会話から対話へ、対話から論点化・争点化のための討議へという方向に転換しつつあります。

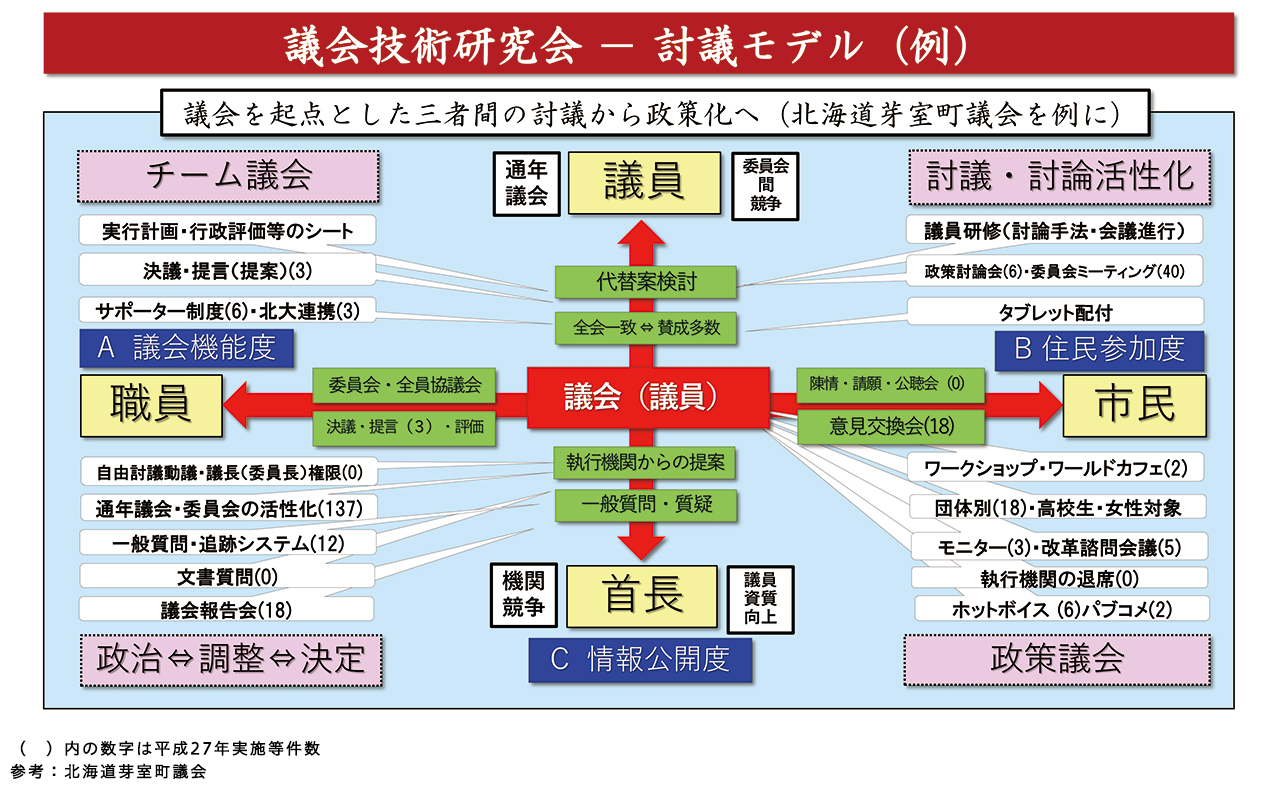

二元代表制の一翼を担う議会を起点とした場合、他の主体は市民(法人・NPOなどの組織団体を含む)・首長・自治体職員の3つです。当研究会では、議員間はもとより議会と三者間での討議(対話)の充実化を図るべきと提言しています(図1)。

3 議会内(議員間)の討議の創意・工夫を図ろう

(1)会議の場(常任委員会)〜委員長次第書を改良して討議を誘導する

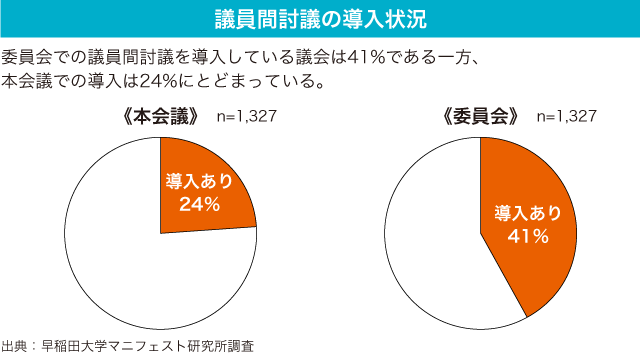

あなたの議会で議員間討議(自由討議)を活性化するための創意・工夫はなされているでしょうか。本会議での議員間討議の実践は困難性も伴いますので、まずは身近な常任委員会から活性化を試みてはいかがでしょうか。

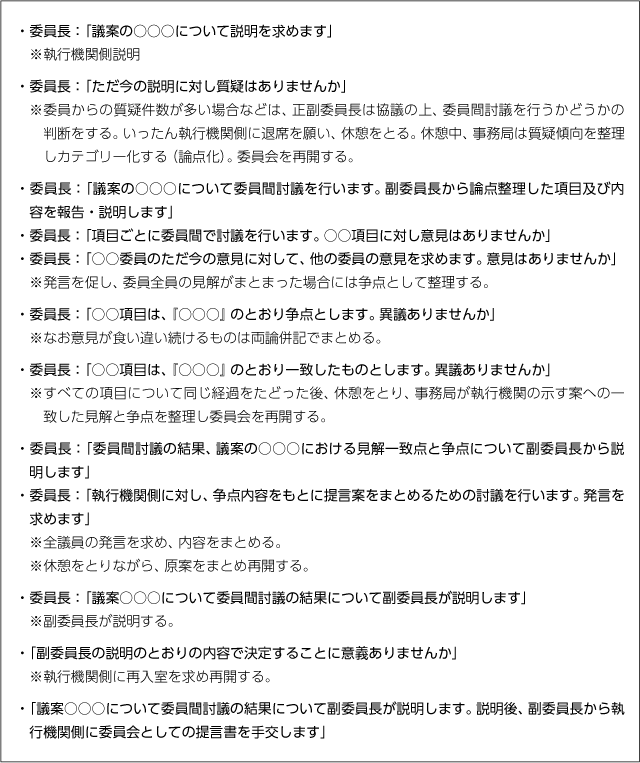

スムーズに委員間討議を行うためには、委員長の会議進行能力が重要な役割を果たします。そのためには、委員長次第書を討議に導いていけるように改良することです(図2)。委員間討議の機会を重ねていくことで討議は必然化し、委員長は論点化・争点化を意識しながら会議を進行し、委員は内容を整理の上、発言し、事務局職員が議論を整理して記録する役割を担うようになります。そのことによって会議記録も論点・争点が整理されたものとなり、市民への広報の内容も分かりやすくなるでしょう。

発言が滞るようであれば、全委員に順に発言を求めるべきであり、委員長が指定する項目に対しブレイン・ストーミング法などによって全委員の考えを集め、意見内容を分類してカテゴリーをつくります。その記録を整理しながら、カテゴリーごとに再度ブレイン・ストーミングを行い、論点化と争点化の2段階の討議運営を心がけるとよいでしょう。