2018.08.10 議会改革

【セミナーレポート】日本を変えるのは地方議会!1,100名が参加した「全国地方議会サミット」

地方創生時代に求められる議会力とは

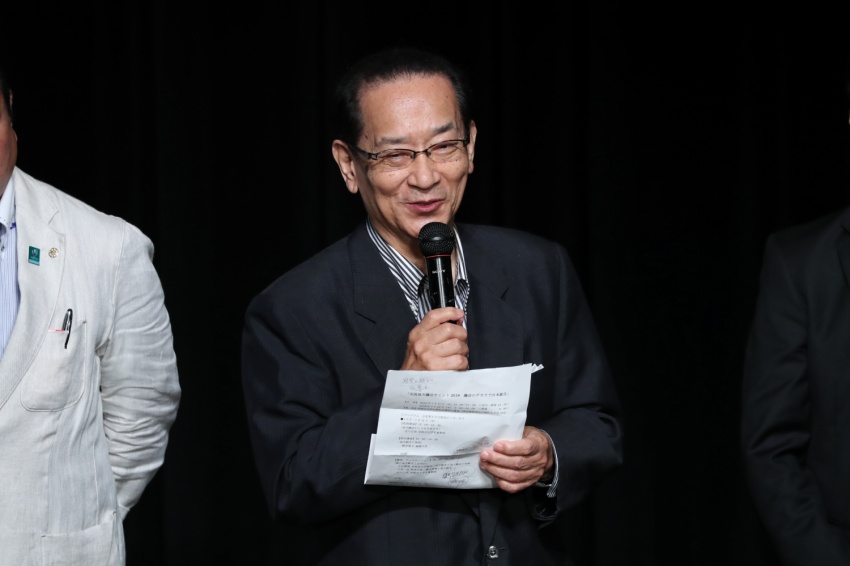

続いて江藤俊昭山梨学院大学教授による課題整理がありました。まず、「議会の存在意義は公開で討論する場であるということ、地域の争点を示す場であるということ」としました。「災害など、例外状況では、議会はえてして邪魔者扱いされがちであり、またどうしても独任制の首長の権限が強化される。108条専決と179条専決を危機状況の中でどう切り分けるかが問題であり、望まれるのは事前に会議規則に書き込んでおく必要がある」と指摘しました。更に、「昨今のなり手不足や議会不信という地方政治の負の連鎖を乗り越えるためのその答えは、新しい議会をしっかり作りだしていくこと」「そのために、住民自治の根幹としての議会を作動させることが大事」と締めくくりました。

「議会の存在意義は公開で討論する場であるということ、地域の争点を示す場であるということ」と語る江藤俊昭山梨学院大学教授。

議会力強化のために議会事務局は何ができるか

1日目最後のパネルディスカッションでは、小林宏子東京都羽村市議会事務局長と清水克士滋賀県大津市議会局次長が登壇し、千葉茂明『ガバナンス』編集長による進行のもと、「チーム議会として機能するためには議員に加えて事務局もチームに入ってもらう必要がある」として、事務局の変革が今後の議会改革にとって重要との認識が共有されました。

小林羽村市議会事務局長は、局長に着任して以降、少しずつ事務局の仕事を精査し、事務局が単に雑務を代行するのでなく、議会に対する実質的なサポートが出来るように体制を整え、小さな取組みを一つずつ積み重ねている様子を、事例を挙げながら説明しました。

清水大津市議会局次長は、申し合わせで決まっているという問題意識から、本来であれば議会内の意思決定などに係るルールなどは、民主主義の根幹にかかわるものであり、内部の規則ではなく条例にすべきという考えから、会議条例等を制定した事例を紹介しました。 執行部に対峙するチーム議会として機能するために、事務局はどのように関われるかが熱く語られた

執行部に対峙するチーム議会として機能するために、事務局はどのように関われるかが熱く語られた

チーム議会で取り組むことで、地方創生をリードする議会になれる

続く 2日目の7月12日(木)は、先進事例の報告から始まりました。福島県会津若松市議会議長の目黒章三郎氏は、「議会改革の真の目的は制度づくりではない」として、あくまでも住民自治が充実することによって住民福祉が向上することが最終目的だと明確に語りました。また、議員個人として動くのではなく、議会全体で動くことが大事として、線香花火と打ち上げ花火を例に挙げて説明しました。議会総体として執行部に働きかけることで、政策が進みやすくなるということをたとえたものです。

東京都あきる野市議会議長の子籠敏人氏は、「広報改革から展開する議会改革」と題して、あきる野市の議会報について主に解説しました。広告代理店などの力は借りずに実施した広報紙の改革は、いまや多くの視察を受けるほどの評価が高いものとなりましたが、その編集において大事にしていることとして以下の3つを掲げました。①手にとってもらう工夫:表紙のタイトル、写真選び、空気感、②誌面に詰め込みすぎないこと、読んでほしい量と読める量は異なることを理解すること、③号ごとにターゲットを変えることで、新規読者を獲得することを意識していること、です。

愛知県犬山市議会議長のビアンキ・アンソニー氏は、自由討議で委員会提言へと題して、犬山市議会の取組みを語りました。まず、「『議会改革』でなく、求められるのは『議会機能の向上』である」として、「議会は議会に与えられた権限を最大限行使できていないのではないか」と問いかけました。犬山市議会では、議会として意見を集約するために全員協議会と委員会において、自由討議を取り入れています。従来個々の議員が行う一般質問で取り上げても中々進まなかったところ、委員会として取り組んだとたんに執行部も動くようになってきたとのことです。この他、市民フリースピーチ制度を新しく導入し、議会として住民の声を取り入れる場を設けています。

岐阜県可児市議会議長の川上文浩氏は、「一般質問は依然として重要であると考えている」としたうえで、個々の一般質問で指摘された重要な事項については、各委員会の所管事務調査事項として継続的に追跡をしている可児市議会の取組みを話しました。継続調査の結果、「委員会代表質問」という形で、執行部に投げかけることもしているそうです。委員会の総意として執行部に提言することにより、一般質問ではなかなか回答を得られなかった事項について満額回答がきた事案もあったと、議会として取り組むことで執行部が本気になるという手応えを語りました。

先進議会の議長が集結し、それぞれの取組みを紹介

先進議会の議長が集結し、それぞれの取組みを紹介

地域の未来を担う議会に

2日目後半も、尾崎大介東京都議会議長、松本研横浜市会議長によるそれぞれの議会の取組みの様子、また、中林美恵子早稲田大学教授によるアメリカ議会の解説、「多様性ある議会に向けた実践と課題」と題したパネルディスカッションなど、これからの地方議会のあり方を改めて考えるための素材となるような発表が続きました。そしてサミットの最後には、2019年4月に予定される統一地方選挙に向けて「政策型選挙」をぜひ実施しようとの呼びかけが北川正恭氏よりありました。

「うちの町、うちの議会はこんなものという『dominant logic』から離れ、ぜひ立ち位置を変えて、長い伝統や思い込み、先入観を捨ててほしい。今までの常識を根底から変えることが、これからの議会の仕事である」、「今まで、議会改革と言えば定数・歳費・政務活動費の削減が多かったように思うが、これからは量的削減でなく質的充実をはかってほしい。地域を変えられるのは議会だということをこの2日間で認識したのではないか、その重い責任をぜひ果たしてほしい」とエールを送りました。 今までの常識を根底から変えることが、これからの議会の仕事と激励を送る北川名誉教授

今までの常識を根底から変えることが、これからの議会の仕事と激励を送る北川名誉教授