2018.07.25 議会改革

第21回 評価による議会からの政策サイクルのバージョンアップ(上)

1 議会からの政策サイクルの2つの領域と3つのタイムスパン

(1)議会からの政策サイクルの2つの領域

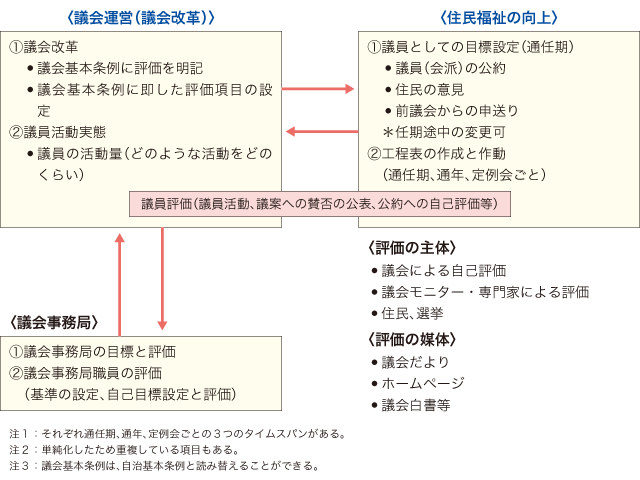

議会・議員評価では、議会運営と住民福祉の向上という2つの領域を想定している。議会運営(議会改革)が自己目的ではなく、住民福祉の向上(そして自治の進化)を目指していることからすれば、議会・議員評価は住民福祉の向上に収斂(しゅうれん)する。それをよりよいものにするには、また住民の議会への不信を是正するには、新たな議会を目指す改革の進捗度を測ることが必要である。このように、関連ある2つの領域での議会評価となる。単純化すれば、議会からの政策サイクルの作動の条件としての議会運営と、その結果としての住民福祉の向上を問うことになる(図1参照)。

まず、議会運営は、新たな議会を目指す議会改革をめぐるものである。この評価に当たっては、様々な評価リストがあるが、基本的な項目は議会基本条例に明記されている内容を参考とすればよい。議会基本条例が制定されていない場合は、議会改革推進計画などでもかまわない。これらが「目標」として設定され、その実践が評価される。もし、こうした計画がない議会であれば、まずはその遅れを反省するとともに、代替項目を設定する必要がある。評価には執行機関のPDCAサイクルが活用できるであろう。

また、住民福祉の向上の領域では、議会が地域経営にどのようにかかわり、それによってどのような成果を残したかが問われる。その評価は執行機関のPDCAサイクルを活用しつつも、それと異なる特徴を有している。Do(執行)やAction(改善)に議会は直接かかわるわけではないという意味だけではなく、そもそも執行機関の「執行の論理」に対する住民目線、執行機関の「縦割り」に対する総合性といった議会活動の特徴である。そして、議会事務局職員数の少なさ等を考慮すれば、資源の少なさも特徴である。そこで、議会がかかわる住民福祉の向上のための活動の対象は、すべてではなく総合的な視点から議会独自のものに特化する。また、政策実現の成果の数値化は容易ではない。

新たな議会運営の実践による住民福祉の向上のための活動については、首長提案への賛否(可決・修正・否決、認定・不認定等)、議員・委員会による条例提案・制定などの数値化は可能ではある。しかし、住民福祉の向上の領域における評価はそれだけではない。

後述するように、住民福祉の向上の領域における評価では、政策の位相(政策へのかかわり)と政策サイクルの位相が対象となる。前者は、政策の産出の評価、つまりアウトプット(出力)が問われる。首長提案への賛否(可決・修正・否決、認定・不認定等)、議員・委員会による条例提案・制定などはこれに含まれるが、それだけではない。その政策が住民のためになったかどうかのアウトカム(成果)も問われることになる。後者の政策サイクルの位相は、その政策を産出・生産したプロセス(政策サイクル)が主題化される。善き政策は善きプロセスによって産出されるからである。

その際、総合計画やニッチ(隙間)政策を中心に、自治体政策に議会がどうかかわったかを問う。また、多様な住民の視点からの議論によって、すでに問題点をえぐり出していることにより、「執行」の論理ではなく、常に議会の政策提言・監視の論理が組み込まれていることが問われている。

これらの2つの領域の評価は、並列に存在するのではなく、住民福祉の向上が第一義であり、それを進めるための議会運営という位置付けである。自治を進める視点と活動とを常に念頭に置く必要がある。