2018.06.25 議会改革

第3回 一般質問等追跡システムのあり方

1 一般質問等を追跡するシステムの事例

議員の一般質問及び質疑などに対して、首長等が「検討する」、「善処する」といった表現で答弁することは、今でも多いのではないでしょうか。こうした答弁に対する課題意識から、その後の執行機関側の動きを追跡調査する議会が増えています。北海道内では青森県佐井村議会をモデルに知内町議会が最初に導入し、伊達市議会、福島町議会、芽室町議会、鹿追町議会などが相次いで取り組んでいます。

当研究会では、議員の固有の権利であり、議会の華ともいわれる一般質問が「棚上げ状態」で放置されないように「議会(常任・特別委員会)として」の追跡活動を制度化し実践することが、政策議会の姿に近づく有効な一方策であると考えています。このことから、議会技術研究会サマーセミナー「一般質問の技術向上研修」(平成29年8月11日~12日、札幌市)を開催し、土山希美枝氏(龍谷大学政策学部教授)による議員個々の一般質問力向上研修をはじめ、澤田元気氏(前福島町議会議事係長)が「一般質問に対する長の対応を追跡する」としてその後の議会活動につなげる事例報告を、西科純氏が「一般質問等追跡システム、三者間討議のあり方」について講演しました。

土山氏は、「いい一般質問なら活かされる=議員の争点提起が自治体の政策・制度のありようやそれを執行する組織の運営に反映されるとは限らない。だがそれは、市民にとっても、議会にとっても、執行機関にとっても『もったいない』ことである」と述べ、議員個人の一般質問にしない方途として「議場ひとりぼっちの状況から脱出する方策」、「一般質問を議会の政策資源として活用」、「市民への争点提起としての活用」を挙げています。

では、道内議会の具体例を紹介しましょう。

(1)知内町議会:追跡質問(本会議)

知内町議会は、「追跡質問の実施方法等について」を要綱化し、追跡質問を認め、各定例会の議事日程に追跡質問の時間を設けて一般質問の前に行っています。質問範囲については前3回の定例会で一般質問した事項とし、一般質問をした議員本人が追跡質問をするかどうかの判断を行い、議長に通告して実施するものです。答弁者には「一般質問の形骸化にならないよう結果のみを求める」ものとし、質問時間と答弁時間を合わせて10分以内を目途としています。

(2)伊達市議会:進捗状況調書による議会報告(答弁指定事項進捗状況調書をホームページで公開)

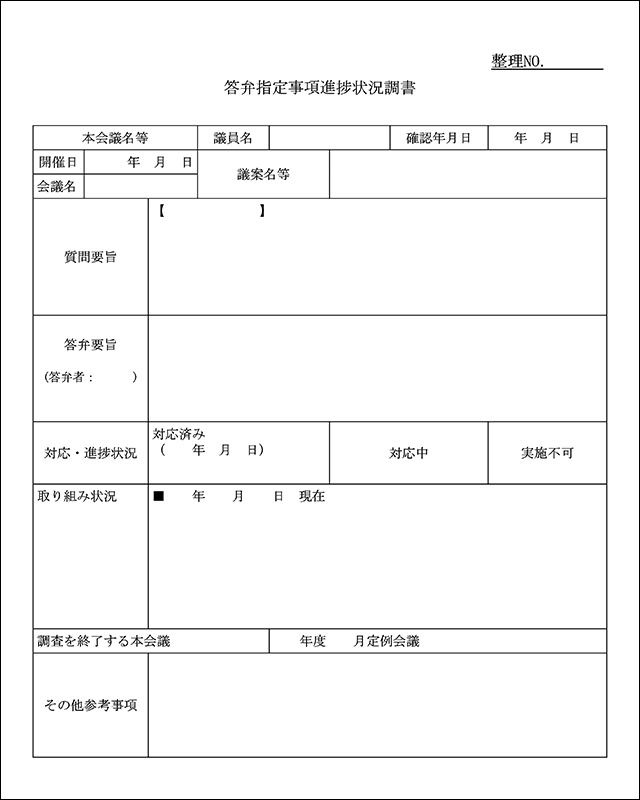

伊達市議会は、「一般質問答弁事項進捗状況調査実施要綱」を定めています。議員は「答弁指定事項進捗状況調書」により、その後の対応状況や進捗状況などを市長に求めることができるものであり、調書の回答内容(対応済・対応中・検討中・実施不可に区分し理由を付加)は、ホームページ上で市民に公開されます。実施件数は、2015年は17件、2016年は26件、2017年は15件となっています。

(3)福島町議会:議長提出と首長回答(本会議での報告と広報紙への掲載)

福島町議会でも、「一般質問等答弁事項進捗状況調査実施要綱」を定めています。「議員個人として」ではなく「議会として」対応する追跡調査に力点を置き、各会議の後、議会運営委員会と議会事務局が、議員の質問及び質疑内容を整理し、さらに議会として追跡すべき項目を抽出し、質問議員への確認を行った上で議長から町長に議会答弁指定事項進捗状況調書(図2参照)を提出します。それに対する町長回答は、議事日程に組み入れて本会議で報告され、執行機関側が発行する広報紙にも全文が掲載されます。