2018.06.25 議会改革

第3回 一般質問等追跡システムのあり方

北海道自治体学会議会技術研究会

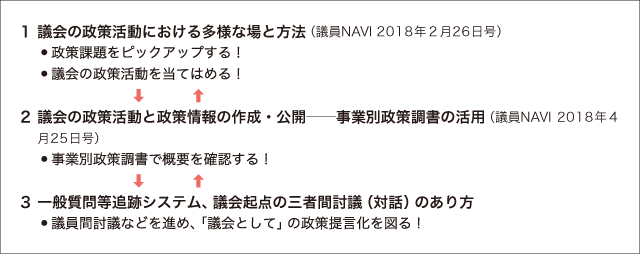

これまで3回にわたり、北海道自治体学会議会技術研究会(以下「当研究会」という)の研究概要版として「議会改革の第2ステージと議会技術研究会」(議員NAVI 2017年12月11日号)、さらに具体策となる「議会の政策活動における多様な場と方法」(議員NAVI 2018年2月26日号)、「議会の政策活動と政策情報の作成・公開──事業別政策調書の活用」(議員NAVI 2018年4月25日号)についてお伝えしてきました。今回は最後のパートとなる「一般質問等追跡システム、議会起点の三者間討議(対話)のあり方」のうち、「一般質問等追跡システム」について解説します。

このパートを担当した西科純氏(当研究会共同代表・北海道芽室町)は、早稲田大学マニフェスト研究所が実施する議会改革度ランキングで2014年度から4年連続全国1位を果たしている北海道芽室町議会の前事務局長です。

「一般質問等追跡システム」は、芽室町議会でシステムを構築したものです。2015年にマニフェスト大賞優秀成果賞(ローカル・マニフェスト推進地方議員連盟などでつくる実行委員会主催)を受賞していますが、北海道福島町議会、伊達市議会などでは、そのときすでに要綱を整備の上、実践していました。

「一般質問等追跡システム」を簡単に説明すると、本会議及び常任委員会等での議員個人の発言、すなわち一般質問及び質疑を、政策提言・監視論議にとどめることなく、「議会として」の政策提言に変換するものです。

また、次回掲載予定の「議会起点の三者間討議(対話)のあり方」は、市民・首長・職員・議員間の討論(対話)の手法をシステム化する提言です。具体的には、議員間討議をいざなう委員長次第書の改革例や討議用論点・争点シート、議会(委員会)討議白書の作成、全員協議会での政策討論会の開催、市民意見交換会のダイアローグ化などであり、これらは一般質問等追跡システムを稼働する中で活用できます。

前回解説した「議会の政策活動と政策情報の作成・公開──事業別政策調書の活用」も念頭に置きながら読み進めていただくと分かりやすいでしょう(図1参照)。