2018.02.26 議会改革

第1回 議会の政策活動における多様な場と方法

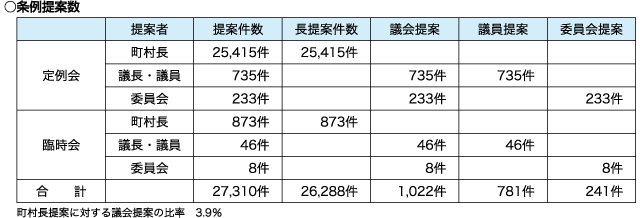

3 政策活動のひとつに位置付けられる立法活動

当研究会では、立法活動を含めた政策活動のあり方について、次のとおり整理しました。

(1)政策活動におけるあるべき姿

議会の立法活動については、主権者である住民がそれを第一に望んでいるのでしょうか。まずは、長に対して十分チェック機能を果たし、解決すべき課題について、合議制機関としての討議により公開の場で争点化を図ることが、「基本的なあるべき姿」ともいえます。

(2)政策活動の捉え方

チェック機能の十分な発揮により、長への「質問」、「提案」、「提言」、「決議」等、そして必要によっては立法化が行われていくことになります。これらを総合して多様な「政策活動」と捉えるべきです。

(3)政策活動を実現可能とする考え方

議会が立法活動を追求するのはひとつの考えといえますが、限られた資源の中で、実現可能な政策活動を大事に考えるべきです。小規模自治体議会にとっての立法活動はハードルが高い一方で、それ自体は政策手段のひとつにすぎず、(1)、(2)のように、多様な政策活動があることの理解が必要です。政策活動の主体(議員個々として、議会として、会派として、あるいは、住民力、大学やNPO、他議会等との連携など)が多元的であることの確認も必要です。

渡邉氏は、日本国憲法41条で国会は、国の唯一の「立法機関」(law-making organ)、93条で自治体議会は、「議事機関」(deliberative organs)と規定され、地方自治法では、議員(12分の1以上の者の賛成)や委員会の議案提出権の規定により立法活動が認められているものの、議事機関として位置付けられているのは、合議制機関として討議が期待されている証しであると述べています。

議会・議員の政策活動上の「道具立て」は豊富化されています。自治体議会それぞれの置かれた状況にもよりますが、立法活動を行うことが議会のレゾンデートル(存在価値)につながるということでは必ずしもありません。

むしろ、もう一度「議事機関」の意味を反すうしながら、「我が自治体議会」における地に足の着いた「政策活動」を行っていくことこそが重要だと思います。

次回は、この多元的な政策提案方式を、どのような基礎情報を基に進めていくべきかについて、「自治体政策の基礎情報――事業別政策調書の活用」を基に説明します。

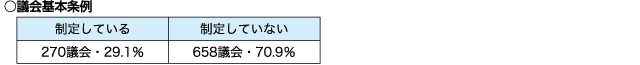

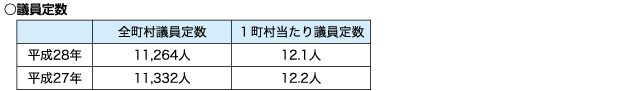

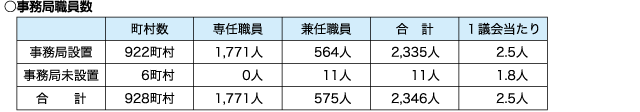

〔参考資料〕

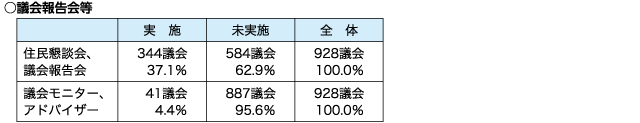

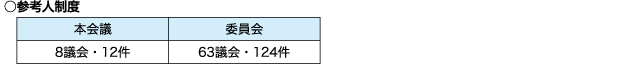

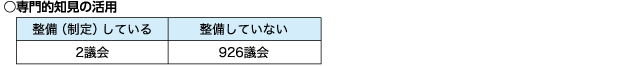

全国町村議会議長会「第62回 町村議会実態調査」及び全国市議会議長会「市議会の活動に関する実態調査結果(平成27年中)」(市議会の一部項目については、別調査であることを個別に注記)

【町村議会】