2017.11.27 政策研究

第4回 偽証の認定・告発

(1)偽証の認定についての論点メモの作成

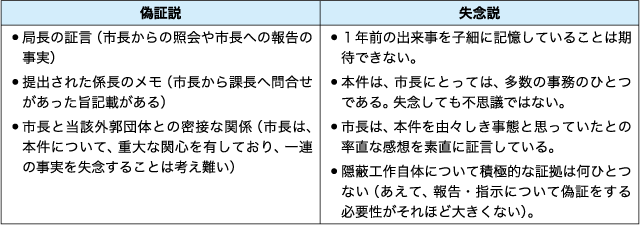

虚偽の陳述であるのかどうかを冷静に検討するため、次表のように偽証の認定にとっての積極要素と消極要素を一覧できるようなメモを作成するのが適当です(事務局としては、委員長に耳打ちして、客観的な認定のために事務局で作成しましょうか等と助言すべきです)。

(2)偽証認定の決議のあり方

偽証を認定するのに全会一致を要するということはありませんが、偽証かどうか意見が割れるような証言については、多数決で割り切る前に、①委員会が認定しようとしている事実は真実なのか(人は自分が欲しい真実に飛びつきがちです)、②証人が記憶違いをしているにとどまるということはないのか(人の記憶ははなはだ曖昧なものです)を十分に討議するのが適当です。

(3)偽証認定は委員会にとっての敗北!

百条委員会は真実を見いだそうと尋問をしたのです。その後に、偽証の認定をするというのは、証人に、わざとうそをついたまま証言を終わらせたことを意味するので、委員会にとっては敗北です(偽証を認定して告発してみても、検察官が起訴し、証言をした者の首級をとるなどということは、わずかな可能性しかありません)。陳述が事実に反するという手持ちの材料があるのであれば、証人に対し、「あなたの部下の○○は、あなたが○○に本件の報告を求めたという証言をしている。その報告では、××ということを述べたという。××や、それに類することを聞いた記憶はないか」等として、記憶の喚起を促すのが適当です。

5 議会の告発と起訴

地方自治法100条9項には「第3項又は第7項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない」とあります。

ここで、告発とは、犯人又は告訴権者以外の第三者において、捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める意思表示をいいます。

告発をすれば捜査が行われるのですが、起訴するかどうかは、検察官の裁量に委ねられています(起訴便宜主義)。検察官は、告発事件が罪にならないときや、有罪立証がされないようなもの等は、不起訴処分をします。実例を見ると、偽証の告発をしても、不起訴とされる例が多いことが判明します。これは、偽証罪にいう「虚偽」とは、証人の記憶に反するものであるところ、証人の証言当時における記憶の内容を立証することが困難であるためです。「本当にそういう記憶だったのです」と被疑者が供述するときに、「いや、いや、こういう記憶だったはずだ」とどのように立証できるか――。

条文上、上記のように、偽証を認定した議会には告発の義務があるように規定しているのですが、偽証の認定をしつつ告発をしないのは法令違反となるかというと、そうではなく、この規定は訓示的なものと解釈すべきです。議会として、あえて偽証を認定しつつ、起訴がされることまでは困難であろうと見込んで、告発まではしないという裁量もあるというべきです。

議会としては、告発の議決をして、検察庁に告発をし、不起訴となって議会の権威を落とすのでなく、百条調査の報告を得て、討議をし、今後の執行部の改善の方向性を示すことで目的が達せられると考えたいものです。

(1) これに対し、検察官は、刑事訴訟で有罪判決を得られるであろう高度の蓋然性がなければ、起訴しません。