2017.09.25 議会改革

第15回 問われる議員定数・報酬 ――住民自治の進化・深化の視点から考える――(上)

2 議員定数・報酬を考える上での議員の性格

専門性を有した人材と多様な(市民性を有した)人材とを対立して捉える議論も見受けられる。前者を強調する議論は、少人数で高額な報酬の提案に至る。後者を強調する議論からは、多人数でボランティア(無報酬、費用弁償、少額の報酬など)の提案に至る。それぞれの提案は、論理的に結実するわけではない。例えば、少人数でも報酬額を少なくすることは可能だからである。まず、冷静に考えたい。そもそも住民は、今日専門性を有する(多様な職業や子育て経験などを念頭に置いていただきたい)とともに、市民性を有していることが必要である。議員と住民とを隔てるのは、情熱と選挙に当選するネットワークの有無である。さらに、議員となれば、情熱、判断力(目測能力)や議決責任(結果責任)の自覚(ヴェーバー 1980(原著 1919))とともにコミュニケーション能力が必要になる。とはいえ、専門性と市民性を区分する論理を肯定するわけにはいかない。したがって、専門性と市民性の一方だけを強調して、定数・報酬を議論するわけにはいかない。

なお、議員を「非常勤の特別職」だと専門家が強調することを聞いたことがある。「特別職」という規定はある(地公法3③Ⅰ)。しかし、「非常勤」という規定はどこにもない。確かに、誤解を与える規定はあった。非常勤の特別職と一緒の条文で、報酬が規定されていたことである。しかし、それも改正されている(自治法203)。ただし、常勤職とも規定されていない(筆者は現時点では給与と直結するこの規定は必要ないと考えている)。そこで、非常勤という誤解を払しょくするためだけではなく、議員の役割を明確にする意味で、地方自治法に公選職等の規定が必要である(2)。もっとも、それ以前に条例で規定することは可能である。とはいえ、その規定によって、定数・報酬が自動的に決まるわけではない。

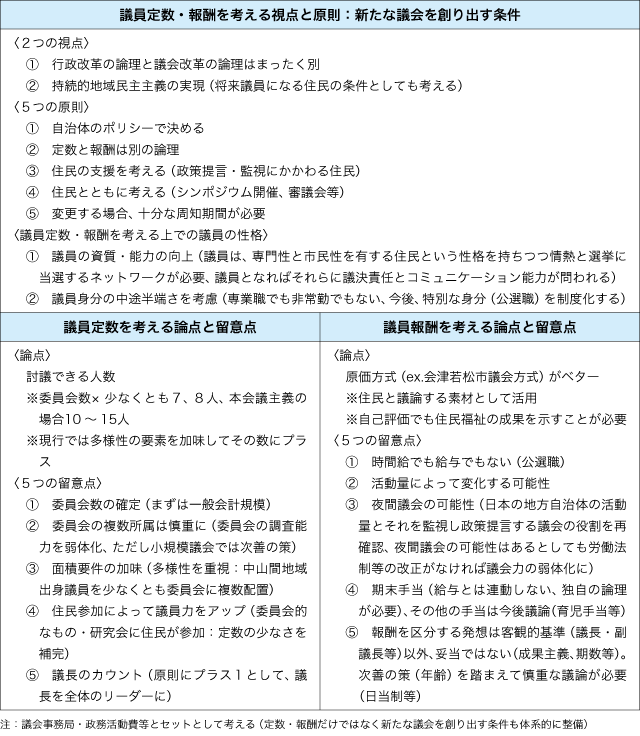

以下、定数・報酬を考える上での視点、原則、論点を確認していこう。それを概観したのが表である。そのつど参照していただきたい。

3 もう一歩Ⅰ:議員定数の根拠――住民代表性から議員間討議へ――

(1)定数を考える論点

前述の2つの視点と5つの原則を踏まえて定数を考える基準を考えたい(3)。

従来の発想は、住民何人に対して議員1人、といったように住民の代表性を中心に設計されていた。大都市と農村では実質的にその割合が異なっているのは、面積要件も加味されていたからである。以下2つの要因から住民代表性の基準は現実とかい離している。

1つは、戦後一貫して人口(有権者数)は増大してきたにもかかわらず、議員数は減少したことである。平成の大合併では、議員数は約6万人から約3万人強へと激減している。発想は、いまだ代表性であっても、その実数は大幅に少なくなっている。もう1つは、住民参加の充実により、住民代表性を担う主体やチャンネルは議会・議員だけではなくなっていることである。

筆者は、住民代表性の発想は、地方分権改革に伴って動き出した新しい議会(協働型議会)にはなじまないと考えている。新しい議会像から定数の基準を探ることが必要である。住民参加を豊富化し、それを踏まえて首長等と政策競争をする。このためには機関として議会が作動する必要がある。それには議員間討議が不可欠である。筆者は、新しい議会に適合する定数として、「討議できる人数」を基本とし、その討議を豊富化させるために住民が議会運営にかかわる手法を想定している。

一般に、定数について両極からの議論があるが、筆者は採用していない。一方では、多様性を重視する議論=住民代表性と直結する議論がある(増加・維持重視)。しかし、多様性の範囲が確定できないとともに、議会への住民参加の充実はその代表性の意義を減少させる。他方で、機動的に動ける人数という議論もある(削減重視)。しかし、機動性は執行機関に求められる。議員定数を考える場合、第一義的にはこの議論は採用すべきではない。

そこで、定数の原則を確認しよう。討議できる人数として1委員会につき少なくとも7、8人。これに委員会数を乗ずる数が定数となる。なぜ、討議できる人数がこれか。科学的な根拠があるわけではない。委員長がいて、両脇に3人ずつ委員が配置されることで積極的な討議ができるという経験知である(福島県会津若松市議会や飯田市議会など)。筆者の提案の理由の1つは、自由な討議をする公共空間を創り出すことである。人数の少なさは自由な討議を可能にするが、少数意見を出しにくいという課題もある。少数ではあろうともそれに賛同する意見が出て討議は展開する(4)。

また、今日自由な討議空間の創出の手法としてワールド・カフェが実践されている。これは1グループごと、6人以下が条件となっている。討議するに当たって他者を気にしない人数であることがその理由となっている。議会は、自由な討議を必要とするが公共空間であり、常に住民を意識する恒常的な討議であるならば、その人数を超える必要がある。

以上のように、定数の基準として「討議できる人数」を提示してきた。ここで、それを修正するということではないが、その原則に加味する基準も考えたい。「多様性」である。この多様性は、住民参加の充実があれば、議会の中で再生され、討議できる人数の基準でも実現可能である。しかし、議員が均一化すれば、その多様な住民の声は議会の場では開花しない。例えば、女性議員を複数にするには、現時点では本会議主義を採用する場合、定数10~15人は必要であると強調しているのはこのためである。当然、2常任委員会ではクリアできる定数である。また、中山間地域出身議員は、いなくなるか少数になっている。そこで、少なくとも1常任委員会に2~3人は配置されるように、面積要件なども考慮してよい。常任委員会数自体は変えず、1常任委員会の定数7、8人を超えて配置するものである。討議できる人数という基準の修正というより、加味する要素と考えたい。