2017.09.11 議会改革

第14回 議会からの政策サイクル(下) ――議会改革の本史とその第2ステージ――

山梨学院大学大学院社会科学研究科長・法学部教授 江藤俊昭

3 もう一歩:議会からの政策サイクルの実践と「議会から」の意味

(1)議会からの政策サイクルの起点――議会からの政策「形成」

「議会からの政策サイクル」と類似した、「議会からの政策形成サイクル」という名称が広がっている。これは、会津若松市議会が提起した名称である(今日「政策サイクル」と併用)。それは住民からの要望を踏まえた議会からの提案を強調するためであった。住民からの意見・要望等を踏まえて、議会として政策提言することは必要であり、この実践は様々に試みられている。委員会(政策討論会分科会等)による所管事務調査等という手法が活用される。政策のテーマは、任期4年を意識したテーマもあれば、そのつど重要テーマを取り上げるなど、様々である。

① 任期4年という通任期を意識したテーマの設定(ミッションロードマップ等)。

会津若松市議会は、選挙後すぐに、住民との意見交換会を行い、それに基づき調査研究テーマを設定し、任期終了までに政策提言を行っている(2009年からすでに2回のサイクルが回っている)。そして、その提言が実施されるか監視を行っている。なお、「住民を起点」の意味は、会津若松市議会や長野県飯田市議会のように、議会報告会・住民との意見交換会で提出された意見を政策課題とすることだけではなく、長野県飯綱町議会のように、議会側からテーマを設定してそれを住民と議論すること(政策サポーター制度)も含んでいる。『議会白書』等でその成果は発表される。

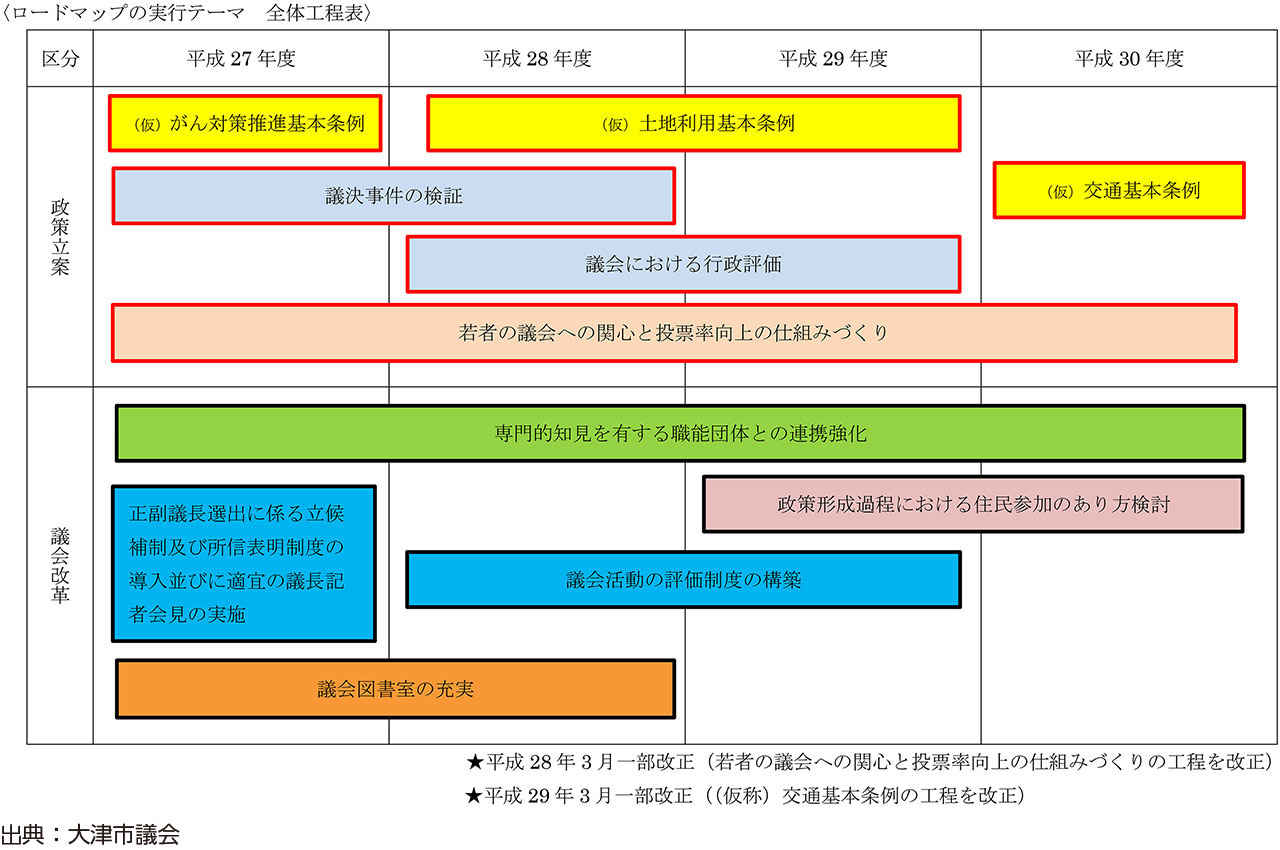

大津市議会では、より可視化を重視して「ミッションロードマップ」(4年間の目標・工程表)を策定し(図1参照)、それを実践している(2015年9月)。議会改革のほか、政策提言(立案)として主に条例の制定が挙げられている(がん対策推進基本条例、土地利用基本条例、交通基本条例)。

② そのつどテーマを設定した調査研究・提言。

住民との意見交換会において提出された意見、また請願・陳情の採択を踏まえてテーマを設定して調査研究・提言を行う。議会として提言を行うがゆえに、それに基づいた監視・評価も効果的なものとなる。

(2)「議会から」の意味

議会からの政策サイクルは、執行機関が回す政策サイクルとは当然異なる。執行機関の財源・人員を考慮して、同じことをやろうとすれば息切れを起こすという意味以上に重要なことは、執行機関とは異なる「議会から」という特徴を意識して独自の政策サイクルを回すことである。

議員提案条例を重視したサイクルではあるが、「議会から」という特徴として、大津市議会は、執行機関の縦割りの狭間(はざま)にある、執行機関の率先垂範が期待できない、執行機関が当面の対応で飽和状態にある、といった行政課題に率先して取り組むことを強調する。会津若松市議会が強調する「ニッチ(行政が取り組んでいない隙間)」を豊富化している。

より広い視点から、議会からの政策サイクルを考える場合、その議会の3つの特性を確認したい。

① 執行機関の執行重視に対する議会の住民目線重視。執行機関は数値目標や首長のマニフェストを優先する。それに対して、議会はそれらを無視するわけではないが住民の目線を重視する。

② 執行機関の縦割りの組織運営に対する議会の合議制(多様性)の組織運営。執行機関は、組織原則として官僚制を採用し縦割り行政となる。合議体である議会は、様々な角度から地域を観察し提言できる。

③ 執行機関の補助機関(職員組織)の膨大さや財源の多さに対する議会の資源の少なさ。議会の資源は、執行機関のそれと比べた場合、大幅に劣っている。

こうした議会の3つの特性を踏まえれば、議会からの政策サイクルは総合性の視点からにならざるを得ない。執行機関のようなすべてにかかわる包括性は困難である。そこで、具体的には総合計画と「ニッチ」分野に集中する必要がある。前者は全体にかかわる重要なテーマという意味とともに、多様性を有する議会が得意とする分野である。また、後者は縦割り行政の弊害を打開できる議会の特性を発揮できる。