2017.08.25 議会改革

第13回 議会からの政策サイクル(上)――議会改革の本史とその第2ステージ――

2 議会からの政策サイクルの作動

(1)連続性による追認機関からの離脱

この間(本史第1ステージ)の議会改革は重要であろうとも、あくまで運営という形式の変更である。住民の福祉の向上に結合させることこそが必要である。議会改革の本史のさらなるバージョンアップ(第2ステージ)の最も重要な1つが、議会からの政策サイクルの構築と実践である(江藤 2016a、2016b)。

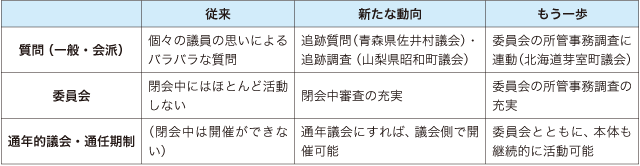

議会からの政策サイクルを回さない限り、つまりプツンプツンと定例会で切られると追認機関にならざるを得ず、住民福祉の向上につながらない。議会活動の連続性が必要だ。従来の議会を想定してほしい。定例会4回で、閉会中の審議(委員会)は限定された付託事項(多くは議案)、といった状況が続いていた。定例会も期間が限られ(せいぜい3週間)、議案提出は定例会が開催されてから行うことにより(招集前に説明会が行われようとも)、十分な審議ができなかった。結局、議会は質問が重視され、議案審査は不十分で追認機関にならざるを得ない状況であった。

連続した議会運営によって、追認機関から離脱し、住民福祉の向上を目指すことができる。それが議会からの政策サイクルである。

議会は政策サイクルを実行する上で使うことのできる様々な道具を持っている。議決(自治法96①②、付帯決議を含む)、条例案提案、要望・意見書・提言・報告書(決議を含むものがある)、質疑・質問(会派・一般)、委員会からの提言等である。これらを駆使して議会は住民福祉の向上を目指す。体系的な議会からの政策サイクル(大文字の)を提示することになる。

それの構成要素となる各層(個別)の議会からの政策サイクル(小文字の)は着実に実践されている。追跡質問・調査(それを踏まえて議会の課題として所管事務調査項目に加える)、予算・決算の審議(議決)の連動、条例の検証等はすでに行われている。議会は、多様な層を意識してかかわっている(表3参照)。

(2)議会からの政策サイクルの要素

議会からの政策サイクルは、議会基本条例において宣言された新たな議会(共時的)を通時的に、したがって過程として作動させたものである。議会からの政策サイクルの要素は次のようなものである。

① 起点としての住民との意見交換会(議会報告会)。

前の期の議会からの申し送りとともに、住民の意見を参考にして議会として取り組む課題・調査研究事項を抽出する。住民との意見交換会はこの起点だけではなく、政策過程全体にわたって張り巡らされている。

② 一方では、それを踏まえた決算・予算審議。

住民の意見を踏まえた審査を行う上でその論点を明確にしておく。議会独自の行政評価の実施はこの文脈で理解できる。それによって決算審議・認定は充実し、それを予算要望につなげる。

③ 他方では、住民の意見を踏まえて政策課題の抽出と調査研究、政策提言。

委員会等の所管事務調査として行われる。

④ これらの2つの流れを束ねる総合計画。

総合計画を意識した活動を行う。議会は総合計画を所与のものではなく、変更可能なものとして考える。

この議会からの政策サイクルを作動させるためには、通年的とともに通任期的な発想と実践が不可欠である。定例会を1回とした通年議会や、地方自治法において新たに規定された通年期制、さらに定例会は4回としながら閉会中にも委員会を中心に充実した活動をする議会も含めて、通年的な発想で活動する議会は広がっている。そして、議員任期は4年間であるがゆえに、その4年間の議会の目標を決めてそれを意識して活動し、首長等と政策競争をする。こうした通任期的な発想や実践も生まれている。

☆キーワード☆

【議会からの政策サイクルの作動による議会改革の悩みの解消を】

議会改革を積極的に行っている、あるいは行おうとする議会・議員から、議会報告会・住民との意見交換会や議員間討議の仕方が分からない、という質問を受けることも多い。議会からの政策サイクルの中にそれらを組み込むことで充実させることができる。

① 議会報告会・住民との意見交換のバージョンアップ

議会報告会・住民との意見交換会の転換が求められているという。参加人数の減少、「一方的で強引な発言」といった声が聞かれる。自治会・町内会(まちづくり委員会)等との共催、テーマ設定による議論、ワークショップによる開催、コーディネーターの導入など、技術的な手法の改革も想定してよい。

より重要なことは、内容の改革である。報告を充実させるには、議会における討議を充実させなければならない。同時に、「報告」は重要な争点の議論の紹介であり、今後の結果を考える上で大いに参考になるとしても、あくまで決定後の報告である。それとともに重要なことは、〈広報=報告〉とともに〈広聴=意見聴取〉を行うこと、むしろ前者から後者に力点を移すことである。

こうした、いわば「出前議会」は、議会が見えない、議会が信頼されていない状況では、住民と歩む突破口になる。ただし報告会等は重要であるとしても、参考人・公聴会、陳情・請願といった議会本体を充実させることも必要である。

② 議員間討議の充実

「議員間討議の仕方が分からない、どうすればいいか」という質問を受けることがある。筆者は、「『茶話会』ではないのだから、さあ話しましょう、といっても議員間討議はできるものではない。目的が必要である」と答えている。

議員間討議を実施する目的の1つは、議会からの政策サイクルにおける提案や監視を行う上で、必要となるというものである。そもそも議会基本条例、その他の議員提案条例の制定に当たって議員間討議を行わないことは考えられない。

もう1つは、首長提案議案を受けての議員間討議である。議会からの政策サイクルには、首長提案に対する事前の準備の意味もある。準備していないテーマもある。どちらにせよ、委員会審査が肝となる。質疑後に重要議案において必ず議員間討議を行ってはどうか。可決や否決の可能性だけではなく、修正可能性を探るのである。どんな議案にも、メリット、デメリットがある。それらを比較考慮して、修正の道も探り、時には「取り下げ」させることも模索してよい。

議員間討議は、真空で行うものではない。地域経営における政策サイクルにおいて行われることを自覚してほしい。

〔参考文献〕

◇江藤俊昭(2012)『自治体議会学――議会改革の実践手法』ぎょうせい

◇江藤俊昭編著(2016a)『自治体議会の政策サイクル』公人の友社

◇江藤俊昭(2016b)『議会改革の第2ステージ――信頼される議会づくりへ』ぎょうせい

*その他、筆者が執筆した雑誌論文(『ガバナンス』、『地方自治職員研修』、『地方議会人』等)。

*連載第13回、第14回はこれらと重複する部分がある。