2017.06.12 政策研究

第9回 地方自治法に定める予算とは

4 繰越明許費

(1)繰越明許費とは

歳出予算のうち、予算成立後の事由などにより、年度内に支出が終わらないことがある。こうした場合、予算に定めて、翌年度に繰り越して使用するものを繰越明許費という。

例えば、平成29年3月工事終了予定だった市民センターの整備工事が、地中に障害物が発見されたため工事が遅れ、工事終了が29年6月に変更になったとする。支払に必要な予算は28年度予算に計上しているが、工事が終了していないので、支払は29年度になってしまう。

このため、28年度の補正予算で、この支払に必要な額を繰越明許費として定めておく。これにより、28年度の歳出予算を29年度に支払うことが可能となる。補正予算で繰越明許費として計上されるということは、議会の承認を得て、予算を繰り越すということになる。

ちなみに、この繰越明許は、「繰り越すことが明らかに許された」と覚えておくと、分かりやすい。

(2)事故繰越

この繰越明許に類似したものに事故繰越というものがある。これは、やむを得ない事情によって、年度内に支出ができなかったものについて繰り越すもの。例えば、年度末に完成予定だった保育園が、年度末の震災により工事が遅れてしまうようなケースである。想定できないため繰越明許とはならない。

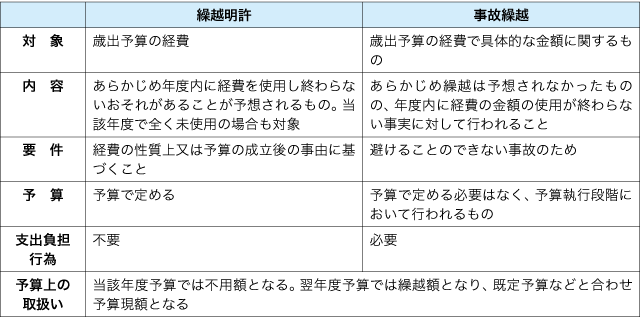

繰越明許と事故繰越は次のような整理ができる。

なお、繰越明許・事故繰越とも、翌年度の5月31日までに繰越計算書を調製し、次の会議において議会に報告しなければならない。

5 債務負担行為

翌年度以降の支出を行うため、あらかじめその限度額と期間を事項ごとに定めておく制度を債務負担行為という。つまり、債務(借金)を負担する行為だが、これも予算で定める必要がある。

例えば、平成29年度予算の中に、○○図書館整備事業として10億円の歳出予算を計上したとする。しかし、それとは別に債務負担行為として「○○図書館整備事業 平成30~32年度 限度額30億円」が記載されていれば、「平成30~32年度に○○図書館整備事業として30億円の支払を予定している」ということを示している。これにより平成29~32年度の複数年にわたる工事の契約が可能となる。

また、限度額については明確に額を定めずに「○○市が○○土地開発公社から取得する用地費」のように明記する場合がある。損失補償や債務保証などの金額の確定のないものでも、債務負担行為とすることができる。

6 地方債

地方債は、特定の目的に充てるために、自治体が他の者から2か年度以上にわたって長期に借り入れるもの。主に、公共施設の建設事業費や土地購入費、災害応急事業費など、建設地方債と呼ばれる施設などの建設に係るものが多くなっているのが実態である。

地方債の役割は2つある。1つは、住民負担の世代間の公平化である。自治体で施設を建設すると、当然のことながら、施設ができてから20年、30年と使い続けることになる。このため、20年後、30年後の住民にも借金を負担してもらい、世代間で負担を公平にするという役割がある。

もう1つは、財政負担の平準化である。例えば、施設建設を行うときは一度に多額の支払を行い、その前後は通常の財政状態になる、というような財政では、年度によって予算に大きな差が出てしまう。これでは安定した行政運営を行うことはできず、住民も混乱してしまう。こうした事態を防ぐために、多額の資金が必要なとき、長期にわたって少しずつ返済していく。