2017.05.25 政策研究

第12回 住民自治の進展(下)――地域経営の新たな手法――

山梨学院大学大学院社会科学研究科長・法学部教授 江藤俊昭

3 もう一歩:住民自治の原則(再考)

――〈間接民主制の補完としての直接民主制〉観からの脱却――

地域経営は、従来の行政主導から多様なアクターが担うものに変化している。その動向は、ローカル・ガバナンス、協働、新しい公共という用語の隆盛として理解できる。地域経営における多様なアクターの登場とその重要性はあるものの、地域において権限・財源を有する地方政府の役割は大きい。とりわけ、地方政治の台頭の時代では、地方政府の役割が飛躍的に高まっている。このことを確認してきた。そこで、住民とこの地方政府との関係が問われなければならない。

一般に間接民主制と直接民主制といわれる2つの民主主義を踏まえつつ、新たな民主制、いわば新たな住民自治を構想したい。

(1)住民自治(民主主義)の2つの考え方

住民自治の政治的側面を考える上で、選挙がまずもって想定されるが、今日むしろそれ以外の住民参加が脚光を浴びているといってもよい。間接民主制と直接民主制の関係を地方自治という舞台で考えることが必要である。結論を先取りすれば、間接民主制を中心に設計されている国政とは異なり、地方政治ではむしろ直接民主制を重視した設計をしなければならない。ここで、当為(「しなければならない」:Sollen)を強調しているのは、現実がそうなってはいないことの確認とともに、住民自治の論理を考慮すれば当然そのようになることを指摘したいためでもある。

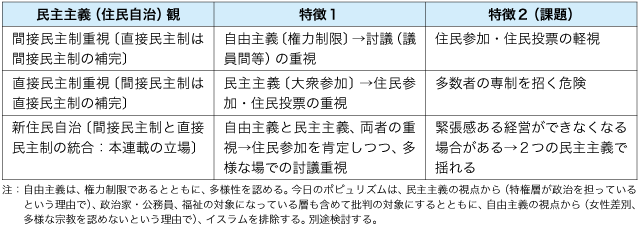

そもそも、中央集権制の下では住民自治は理念としては重要ではあったが、作動させることは容易ではなかった。しかし、地方分権改革によって、従来はコップの中の嵐としてしか見られなかった住民自治の内実が問われることになった。いわば直接民主制を間接民主制の単なる補完と見る考えと、逆に直接民主制こそ根幹だとする考えが対峙(たいじ)している(表2参照)。結論を先取りすれば、地方自治体は間接民主制を含み込んだ直接民主制である。それは、間接民主制を直接民主制に接木するのではない。討議の重要性を強調する間接民主制の意義を発揮させつつ、日々の住民参加や住民による決定を強調する直接民主制の意義を重視する。ともかく地方分権改革は、地方行政に偏重してきた地方政府の運営に対して、新たな住民自治(地域経営における政治)の重要性を認知させることでもある。