2017.01.25 議会改革

第8回 地域経営のルールとしての自治・議会基本条例(上)

1 自治・議会基本条例制定の意義

(1)自治基本条例の意義と構成

自治基本条例は、それぞれの名称に想いが込められているにせよ(まちづくり基本条例、自治体基本条例、市政基本条例等)、地方分権改革に伴い地域経営の自由度が高まることを踏まえて、そのルール=「自治体の憲法」を創出したいという意図は一致している。このように考えれば、地方分権改革の申し子といってよい。

自治基本条例制定以前に地域経営のルールがなかったわけではない。憲法や法令(地方自治法等)に規定されている議会や首長の設置、それらの直接選挙に始まり、住民との関係、議会・首長の権限や役割、それら二者の関係等を想起するとよい。また、情報公開条例、市民参加条例、そして最近では公契約条例、総合計画の策定と運用に関する条例、住民投票条例など、独自条例の制定も広がっている。自治基本条例は、それらをまとめ上げるという体系性を創り出し、地方政府の作動のルールとともに、住民が地域経営にかかわる手法を明確にしたものである。もちろん、後述するように、前者の憲法や法令に規定されている事項はほとんど規定されていない。とはいえ、地域経営の条例体系を創り出したという意義は大きい。

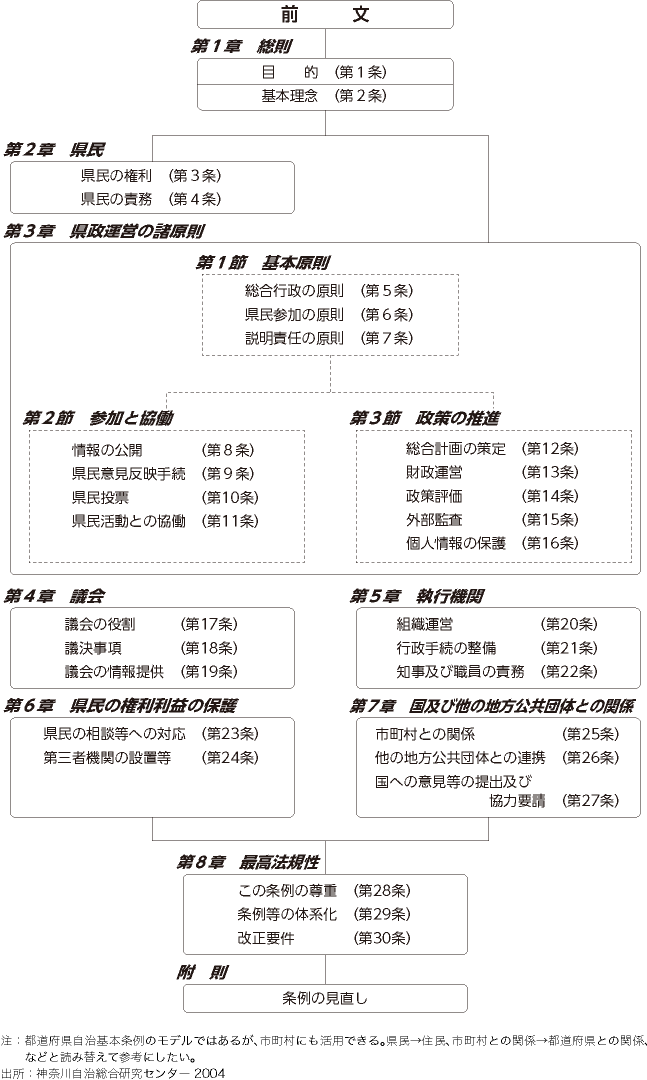

自治基本条例の構成は、自治体によって様々である。標準的な(地方分権改革後には合致しない言葉であるが、多くの自治体が参考にできるという意味で)自治基本条例の構成を確認しよう(図1参照)。

以上のような構成を示す自治基本条例の特徴として3点挙げておきたい。

① 地域経営の理念。前文、総則などで規定されているもので、情報公開や参加と協働などが強調される。自治の理念を宣言し、地域経営のルール全体を規定するものである。その理念は、地域経営の最高規範、及び法令の解釈基準の基本となる。

② 制定されている条例の体系化。すでに制定され、あるいは今後制定されるであろう条例の体系化を図る。情報公開条例、市民参加条例、住民投票条例、公契約条例、総合計画の策定と運用に関する条例など、その中核を自治基本条例に組み込むとともに、それらをまとめる扇の役割を自治基本条例は持つ。

③ 多様な住民参加。自治基本条例制定に当たって、その「自治体の憲法」という特性を意識して、公募方式、審議会だけではなく首長とパートナー協定を結んだり、その協定を結んだ住民がその他の住民を巻き込む=インボルブメント(住民による意見交換会開催)を行ったり、多様な方式も編み出されていた(牛山・大和市企画部 2005)。

自治基本条例制定に当たって、自治体の憲法と呼ぶには住民投票が不可欠だという議論もある。制定後の着実な実践によって自治基本条例が根づき、実質的で体系的なものになれば、住民投票も必要になる。「基本条例〔自治体基本条例を想定――引用者注〕は自治体の《基本法》である限り、いつかは住民投票にかける必要があります。さしあたりは、自治体での通常の立法手続きで基本条例を制定し、今後、逐次、自治体改革の進化とともに条例改正を積み上げ、20年ほどの時間がたって、条文としても成熟したと判断しうる状態がきたとき、はじめて住民投票を行えばよい」という松下圭一氏の指摘は傾聴に値する(松下 2010:153、2005、2006)。理念と実際の狭間(はざま)での現実的選択である。