2017.01.13 政策研究

第4回 歳入と地方税の内容を学ぼう

1 歳入の分類

歳入の分類方法として、大きく3つの方法がある。1点目は「款」別、2点目として一般財源と特定財源、3点目として自主財源と依存財源である。

(1)「款」別

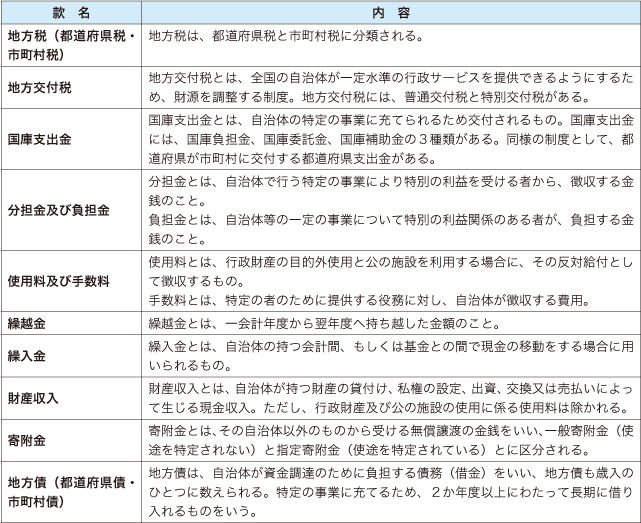

「款」は予算における最も大きい分類のひとつ。具体的には、地方税、地方譲与税、地方特例交付金、地方交付税、利子割交付金、国庫支出金、繰越金、繰入金、地方債など。予算書で確認できる。

この款別でのポイントは、地方税。地方税は、自治体の中心となる歳入だが、実は、全体に占める地方税の割合はそれほど高くない。

主な款は、以下のとおり。

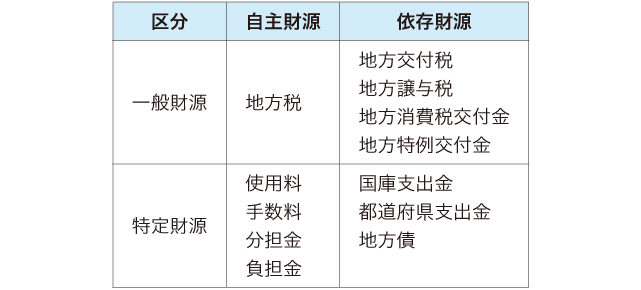

(2)一般財源と特定財源

一般財源とは、使い道が決められていない財源(歳入)のことをいう。特定財源とは、使い道が決められている財源のことをいう。

例えば、国から交付される国庫支出金は、国から「○○事業は、国が2分の1、県が4分の1、市が4分の1を財政負担することになっており、その分を交付する」のような形で、県や市に交付される。このため、その財源を他の事業に活用することはできないので、特定財源となる。

一般財源が多いほど、自治体は自由に使うことができる。つまり、自治体が行政需要に柔軟に対応するためには、歳入に占める一般財源の割合、つまり一般財源比率ができるだけ大きい方がよいということである。

反対に、特定財源の割合が大きいということは、制限付きとなっている歳入が多く、使い道がある程度限定されている財政構造ということになる。

(3)自主財源と依存財源

自主財源とは、自治体自らの権能を行使して調達した財源のことである。依存財源とは、国や都道府県などからもらった財源を指す。つまり、自分で稼いだお金か、他からもらったお金かで区分する。

この区分についても、歳入に占める自主財源の割合(自主財源比率)が大きいほど、その団体の財政運営の自主性と安定性が確保できる。自主財源のメインは地方税だが、使用料、手数料なども自主財源となる。