2016.12.26 議会改革

第7回 地方自治の二層制の変化と住民自治(下)――議会改革を多層な自治の住民統制に活かす――

(2)二層制を変化させる制度改革の模索

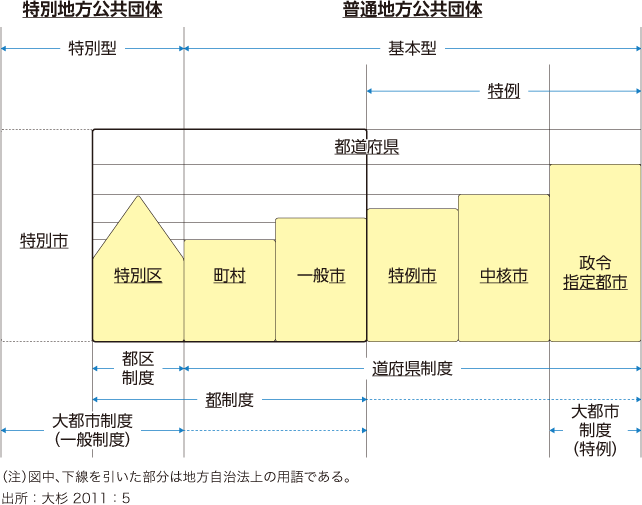

二層制を変化させる制度改革として都構想と特別自治市構想がある(図参照)。2015年、都構想実現に向けた手続法が制定され、それに基づき大阪市において住民投票が行われた(僅差で否決)。特別自治市は、いまだ構想段階である。

これらが集中的に議論された第30次地制調は、“法律を制定して、後の設計はそれぞれの自治体に任せるという立場”を採用していない(2)。また、特別自治市(特別市(仮称))については、「引き続き検討」としている。地制調は、大都市から提案されている地方自治制度の「選択制」(特別自治市構想や都構想)に慎重な立場を採用しているといえよう。

☆キーワード☆

【地制調における大都市制度】

地制調で大都市制度改革がテーマとなることは、珍しいことではない。広域連合及び中核市に関する答申(第23次、1993年)、都区制度の改革に関する答申(第22次、90年)、特別区制度の改革に関する答申(第15次、72年)、大都市制度に関する答申(第14次、70年)、都市制度に関する答申(第13次、69年)、首都制度当面の改革に関する答申(第8次、62年)、首都制度の改革に関する行政部会中間報告(第7次、60年)といった大都市制度を主題的に検討した答申とともに、地方制度改革一般に関する答申でも第1次地制調答申(地方制度の改革に関する答申、53年)のように大都市制度をめぐる答申もある。その意味で、大都市のテーマは、地制調ではいわば一般的なものである。20世紀が大衆民主主義の時代であり、都市化の時代であることを考慮すれば、それを踏まえた大都市制度改革を地方自治制度改革の主要な舞台の1つである地制調で議論することはいわば当然だった。ただし、ここ20年は大都市制度を主題的に議論することはなかった。権限移譲、税財源確保といった団体自治拡充が地方自治制度の主な改革対象となっていたからである。

再び地制調(第30次)で大都市制度改革がテーマの対象となった。地方分権改革の方向が一段落したとともに、従来とは異なる2つの環境の変化があるためだといってよい。その1つが主体の変化である。大阪都構想を掲げる日本維新の会(大阪維新の会)が政治的影響力を増していたこと、また指定都市市長会が特別自治市構想を掲げ、また特別区協議会から「都の区」の制度廃止と「基礎自治体連合」の構想なども提案されていたことなどが挙げられる。もう1つは、急激な高齢化や人口減少が日本全土を覆うとともに、大都市内部でも急激な高齢化といういまだ経験したことのない課題への早急な対応が求められていることである。

都構想や特別自治市構想とは別に、第30次地制調は大都市制度の見直しを答申している。まず、指定都市、中核市・特例市、特別区への権限移譲や税財源の確保を肯定的に評価することから出発している。それを具体化するために必要な2つが提示された。一方では、それを推進する基準や調整手法の提起である。他方では、住民自治の拡充のための「都市内分権」の充実であり、地域自治区等の設置とともに、選挙区選挙や区出身議員による地域ごとの常任委員会の設置(指定都市)である。