2016.11.25 政策研究

第6回 地方自治の二層制の変化と住民自治(上) ――議会改革を多層な自治の住民統制に活かす――

☆キーワード☆

【議会からの政策サイクル】

議会からの政策サイクルは、「住民自治の根幹」である議会の役割を果たすための1つの手法である。「新しい政策サイクル」(三重県議会)、「議会からの政策形成サイクル」(会津若松市議会)などの実践を念頭に置いている。連続的な議会運営が必要であり、その際住民を起点にしながら、首長等と政策競争をすることである。通年的、通任期的な発想の運営と親和性がある。詳細は、本連載で検討していく。ここでは、議会からの政策サイクルの要素を確認しておく。

① 起点としての住民との意見交換会(議会報告会等)

前の期の議会からの申し送りとともに、住民の意見を参考にして議会として取り組む課題・調査研究事項を抽出する。住民との意見交換会はこの起点だけではなく、政策過程全体にわたって張りめぐらされている。

② 一方では、それを踏まえて行政評価

住民の意見を踏まえて行政評価項目と行政評価を実施する。それによって決算審議・認定は充実し、それを予算要望につなげる。

③ 他方では、住民の意見を踏まえての政策課題の抽出と調査研究

④ これらの2つの流れを束ねる総合計画

総合計画を意識した活動を行う。議会は総合計画を所与のものではなく、変更可能なものとして考える。

結論を先取りすれば、次のようになる。まず、議員数の大幅削減に対して、自治体内分権(狭域自治)を制度化し、そこで設置される住民組織から表出される利害・要求(以下「利害」という)を議会が受け止め、当該自治体の審議全体の中に位置付け、議会全体の監視・政策提言能力の強化に役立てることである。

また、自治体間連携・補完の強調による住民自治の空洞化に対して、当該自治体の議会、とりわけ所管する委員会審議の充実によって、議会統制を強化することを提案する。自治体間連携の委託、共同設置、協議会制度などはもとより、特別地方公共団体となっている一部事務組合、広域連合でも同様である。なお、議会がこれらの自治体間連携にかかわることは、単なる議会統制にすぎず住民統制ではない。しかし、広域連合議会議員の直接選挙が制度化されていない今日、“住民と歩む議会”を作動させることにより住民統制の実現とはいえないまでも、間接的な住民統制という意味でそれに近づけることはできる。

効率性を重視する行政主導で推進された市町村合併、及びその後の動向に対して、今日進展している議会改革、その中でも「議会からの政策サイクル」を活用することによって住民自治の充実を構想したい。

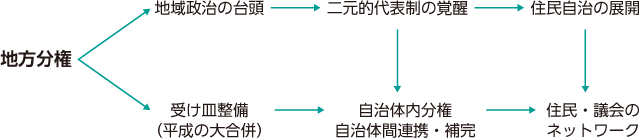

本連載は、基礎的自治体の変容を地方自治の特徴である二元的代表制と自治体の二層制から考えている。前者は二元的代表制の覚醒、そして後者は市町村合併から自治体間連携・補完への転換に至っている。これらは無関係ではないし、無関係であってはならない(図参照、江藤 2015a、b、c)。