2016.11.25 政策研究

第6回 地方自治の二層制の変化と住民自治(上) ――議会改革を多層な自治の住民統制に活かす――

山梨学院大学大学院社会科学研究科長・法学部教授 江藤俊昭

今回の論点:ポスト平成の大合併における住民自治を考えよう

今回の論点:ポスト平成の大合併における住民自治を考えよう

地方自治の特徴の1つは、市町村と都道府県の二層制であるが、今日地方政治の重要な舞台である地方自治の二層制が大きく変化している。

1つの方向は、二層制を前提とした変化である。この変化として、具体的にはすでに実践された平成の大合併がある。また、いまだ実現してはいないが、また多くの反対もあるが、道州制もある。これは、二層制という意味では地方自治制度を維持しつつも、都道府県を廃止して道州を設置するものである。もちろん、都道府県を存続させる議論も成り立つが、行政改革の文脈でも議論されるために、都道府県の廃止が前提となって議論は進んでいる。

地方自治の二層制の変化のもう1つの方向は、二層制自体を変化させるものである。「都」を大阪府に導入しようという構想もその1つである。また、指定都市を道府県から独立させ一層制を採用する、つまり特別自治市の構想もある。周知のことではあるが、市と府県が一体となった「都」制度は、すでに東京都として設置され今日に至っている。また、特別自治市構想のような道府県から独立した一層制は、すでに地方自治法制定時にはその中に大都市制度として存在していた。その後、1つも設置されず、指定都市制度に変更されている。

今回は二層制の変化の動向を確認し、課題を探ることにしよう。

① 地方政治の舞台の変容に大きな影響を与えた平成の大合併の動向を確認する。

② 自治体内分権、自治体間連携・補完といった平成の大合併後の動向について住民自治を進める視点から考える。〔以上今回〕

③ 道州制、都構想、特別自治市構想といった「新たな自治制度」の構想を考える(都はすでに東京都がある)。

④ 平成の大合併後の住民代表を「公選職」という視点から考える。

1 平成の市町村合併の動向

(1) 市町村合併の第三次=平成の大合併——合併の時期区分と背景

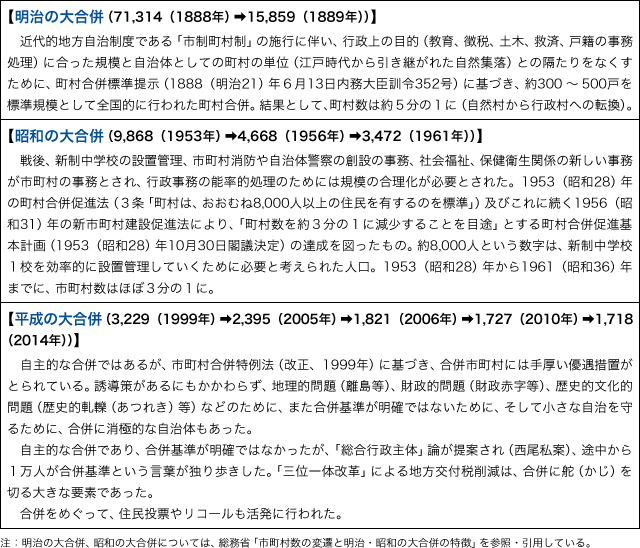

地方政治にとって重要な変化の1つは、平成の大合併によって市町村数が大幅に減少したことである。日本では今まで3度にわたる大合併が行われてきた(表1)。

まず、明治の大合併である。市制町村制(大日本帝国憲法)に即した市町村を確立するために大幅な合併が行われた(正確には町村合併)。自然集落(ムラ)から行政村への転換である。徴兵徴税制度の確立のための住民の戸籍の編制や土地調査が行われた。小学校の建設の単位をイメージするとよいであろう。なお、「自然村(ムラ)において部落会・自治会が編成されていく端緒になった」(西尾 2013:21)。

次に、昭和の大合併である。地方自治法(日本国憲法)の下の新たな地方自治を確立するための市町村合併である。新制中学校の設置管理、消防・警察の事務、社会福祉・保健衛生などを担える規模が必要であった。

そして、平成の大合併である。地方分権改革の受け皿整備のために市町村規模の拡大が目指された。このことは同時に、議員、首長・職員の大幅削減を目指す行政改革の推進でもあった。地方分権改革のエンジンとなった地方分権推進委員会は、当初大合併を想定していなかった。その後、政治主導で平成の大合併が浮上した(西尾 2007:38−42)。