2016.09.12 政策研究

第2回 政策立案におけるRESASの活かし方(上)

●転入者の動き

話を転入者に戻して、彼らの動きを把握したい。ここでは、国勢調査データの中から、「基礎自治体(市区町村)よりも小さな地域単位において集計された統計」である「小地域統計」を用いる。小地域統計にもいくつかのデータ項目があるが、移動については「移動人口の男女・年齢等集計に関する集計」から確認することができる。

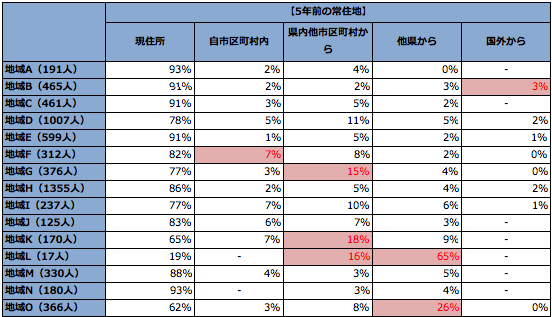

小地域統計から移動状況を分析すると、地域によって、移動の実情に大きな違いがあることが分かる。まず移動者(現住所が5年前の常住地と異なる人)の割合を見ると、地域D、地域G、地域I、地域K、地域L、地域Oは地域の人口の2割以上が5年前は別の地域に暮らしていた人である。特に、地域K、地域L、地域Oは移動者の割合が3割を超えており、動きが激しい地域である。

次に、転出元を確認すると、たとえば、地域Lや地域Oは他県からの転入者の割合が非常に高い一方で、地域G、地域K、地域Lは長野県内からの転入者が多くなっている。また、地域Bは国外からの転入者の割合が高く、地域Fは原村内から移動してきた人の割合が比較的高い。これらの情報は、まちづくりやプロモーションを考える上で、非常に重要な情報である。国外からの転入者が多い地域は、おそらく農業従事者だろうか。県外からの転入者が多い地域は、ペンション暮らしにあこがれる比較的高齢な世代であろうか。一方、原村内からの移動が多い地域は、どのような理由からだろうか。その地域に暮らす人であれば、おそらくこれらの要因を感覚的に把握しているのではないかと思われるが、小地域統計の別のデータを参照することで、仮説的に検討することが可能である。その点について、以下で簡単に触れたい。

●従業・通学の状況

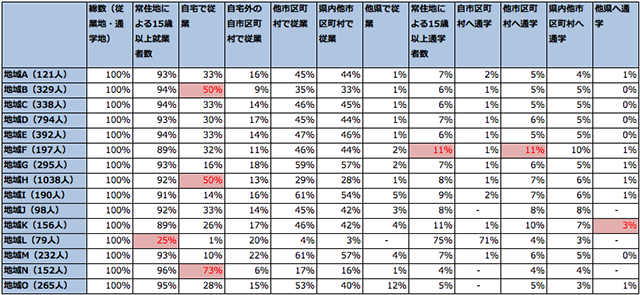

小地域統計には「常住地による従業地・通学地」というデータもある。これは、移動そのものに関するデータではないが、移動の要因を検討する上でのヒントを提供してくれるものである。

他県からの転入が多かった地域Lは、住民の75%が学生で、転入者も学生が中心であることが想像される。国外からの転入割合が高かった地域Bの住民は、半分が「自宅で従業」している方であり、国外からの転入者はおそらく農業に従事する方であると仮説を立てることができる。また、原村内からの移動割合が高かった地域Fは、通学者(しかも県内他市町村への通学者)の割合も他地域より高いが、何かしら関係があるのもしれない(通学するための交通手段の関係だろうか?)。

●人口分析のまとめ

このように、その地域に住んでいない者であっても、いくつかのデータを複合的に見えていくことで、地域の様子が徐々に見えてくる。国勢調査の「小地域統計」には他にも有用な統計が整備されているので、その地域で生活している住民・行政職員であれば、より効果的に活用できると思われる。また、各自治体の住民基本台帳データを活用すれば、より詳細な分析が可能となる。まずはRESASを入口として基本的な状況を把握しつつ、問題認識に応じて、もととなる統計・データを多角的に分析していくことで、自分たちの地域を立体的に把握することができるし、ここにアンケート調査などの情報を加えれば、より具体的に地域の実態を理解することができるだろう。政策立案の基本は、現状に対する正しい認識である。

※この続き、『政策立案におけるRESASの活かし方(下)』は、こちらからどうぞ!(編集部)

(1) 安藏伸治「内閣府 少子化危機突破タスクフォース資料」(2013年10月22日)や経団連「人口減少への対応は待ったなし―総人口1億人の維持に向けて―」(2015年4月14日)など。

(2) 内閣府「平成27年版 少子化社会対策白書」8頁。

(3) 内閣府「平成26年度『結婚・家族形成に関する意識調査』報告書」53頁。

(4) 内閣府・前掲注(2)76頁。

(5) 内閣府・前掲注(3)38頁。

(6) 人口数は、2015年の国勢調査人口。

(7) 転入者数だけでなく、転出者数、転入超過数に関する統計も提供されている。