2016.08.10 政策研究

第2回 ヘイトスピーチ解消法及び大阪市ヘイトスピーチ対処条例の検討

イ 現行法の下でのヘイトスピーチへの対応と限界

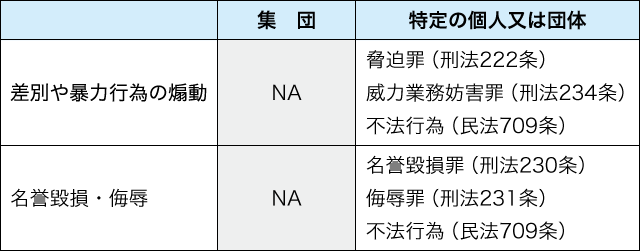

前述のとおり、ヘイトスピーチとされる表現は、対象に関して(i)集団と(ii)そこに帰属する特定の個人又は団体とに分類でき、また表現の態様に関して(a)差別や暴力行為を煽動するものと(b)名誉毀損・侮辱とに分類可能である。

このうち、特定の個人又は団体を対象とする差別や暴力行為の煽動((ii)(a))及び名誉毀損・侮辱((ii)(b))については、刑法上の脅迫罪(刑法222条)、名誉毀損罪(同法230条)、侮辱罪(同法231条)や威力業務妨害罪(同法234条)の構成要件に該当すれば、現行法の下でも規制(処罰)可能である。また、これらに該当する場合には、民法上の不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求も認められる可能性が高い。前述した京都朝鮮学校事件はその典型的な事例である。

これに対し、特定の個人又は団体ではないマイノリティ集団自体を対象とする場合((i)(a)及び(i)(b))には、現行法上、侵害される法益や保護すべき法律上の利益の主体が観念されないため、刑法上の規制(処罰)も民法上の責任追及も困難である。しかし、ヘイトスピーチの問題は、特定の個人や団体を対象としていなくとも、対象となったマイノリティ集団に属する一人ひとりに影響を及ぼすことにあるといわれている(師岡〔2013〕57、157頁等)。前述した多くの地方議会から国に対する意見書において求められているのは、まさにこの部分における実効性のある法整備を含めた対策であった。

(4)外国における規制状況

諸外国のうち、米国においては、伝統的にはヘイトスピーチを規制する州法や自治体条例の合憲性が認められていた。例えば、1952年のボハネイ事件における連邦最高裁は、(特定の人種、宗教等の)集団に対する名誉毀損を禁止するイリノイ州法が、表現の自由の保障を規定する合衆国憲法修正1条に反しないと判断した(Beauharnais v. Illinois, 343 U.S. 250(1952))。

しかし、その後1992年のRAV事件判決における連邦最高裁は、ミネソタ州セントポール市が、深夜に黒人家庭の住居敷地に侵入し十字架を燃やしたスキンヘッドの白人少年に対して「偏見を動機とした犯罪に関する条例」を適用したことに対し、同条例が修正1条に違反する(違憲)と判断した(R.A.V. v. City of St. Paul, 505 U.S. 377(1992))。

RAV事件判決が転換点となり、米国では、人種・宗教的偏見を動機として犯罪を遂行した場合に刑罰を加重するヘイトクライム法は合憲とするものの(例としてWisconsin v. Mitchell, 508 U.S. 476(1993))、ヘイトスピーチ規制は違憲とする考え方が確立されたとされている(小谷〔2011〕)。

他方、ドイツでは、刑法130条1項及び2項により、国籍、人種、宗教若しくはその民族的出自を理由として、当該集団又はそれに属する個人に対する憎悪をあおったり、罵倒や中傷することにより他人の人間としての尊厳を攻撃することが禁じられており、かつ合憲であるとのコンセンサスが成立している(小笠原〔2016〕39頁)。また、刑法185条の解釈として、集団に対する侮辱的表現も、当該集団の構成員各人にその侮辱的効果が波及する(各人が侮辱されたことと同義である)場合には、同条によって処罰される(上村〔2011〕)。

このように、米独の例を挙げただけでも、外国におけるヘイトスピーチ規制の可否や態様は、その国の憲法解釈によって大きく異なることが分かる。我が国においてヘイトスピーチへの法整備を含めた対策を検討する場合には、外国の例を参考としつつも、前述した我が国の憲法上の議論を踏まえる必要がある。

次項以下では、これまでの議論を前提として、ヘイトスピーチ解消法及びヘイトスピーチ対処条例について検討する。