2016.07.25 議会改革

第3回 地方分権改革の動向と住民自治の課題

4 もう一歩の先に:世界の中の日本の地方分権改革

地方分権改革は世界的にみて「ブーム」とかつていわれていたが、それは一過性の「ブーム」を超え、いわば定着の段階となってきている(秋月・南 2016:182)。国際環境の変化(国も地方も開放系)、「反中央」戦略(意図的に中央政府を悪役に仕立て権限をもぎとろうとしたこと)、社会経済の成熟に伴う変化(地域の個性の重要性)、それに援助レジームによる支援(世界銀行による地方分権の肯定とその支援)、などが要因である。

イギリス、北欧、フランス、イタリアといった先進諸国だけではなく、発展途上国を含めて地方分権が進展している。それぞれに個性があり、それは当然である。こうした流れに基づき、またその流れをさらに推進する動きもある。

1つは、ヨーロッパ評議会(CE)が地方自治の原則を協定によって保障する「ヨーロッパ地方自治憲章」を策定したことであり(1985年)、もう1つは、国際自治体連合(IULA)が「世界地方自治宣言」を採択したことである(1985年、新宣言(1993年))。それぞれの国を超えた共通の地方自治原則の確認である(邦訳は、杉原・大津・白藤ほか編 2003)。これらには、少なくとも3つの原則がある。

① 地方自治の基礎は住民自治

ヨーロッパ地方自治憲章は「地方自治体はあらゆる民主主義体制の主要な基礎の1つであること」を前提として、「公的事項の運営に参加する市民の権利がヨーロッパ評議会の全加盟国に共有されている民主主義原則の1つであること」、「この権利が最も直接に行使されうるのは地方のレベルであることを確信」することを前文で確認することから出発している。また、世界地方自治宣言では「地方自治体は、国家機構の構成要素として市民に最も身近なレベルの政府であること、従って市民の生活環境に関わる意思決定に市民を参加させ、また開発の促進にあたり市民の知識と能力を活用するには最適な位置にある」ことが宣言されている。

② 補完性の原則

補完性の原則は、憲章でも宣言でも同様に強調されている。日本の地方分権改革でも明確に規定された原則である(本連載第2回)。

③ 自治体連合の確立

自治体の連合権は、憲章でも宣言でも強調されている。国内的・国際的な自治体の連合権の確認である。自治体外交にまで広がる原則である。日本でも、多様な自治体間連携・補完の制度がある。広域連合や一部事務組合は、この連合権に近い権利である。ただし、1つひとつ法律で規定すべきか、それとも大くくりで連合権を認めて各自治体が自由に行うべきかどうかは議論すべき事項である。

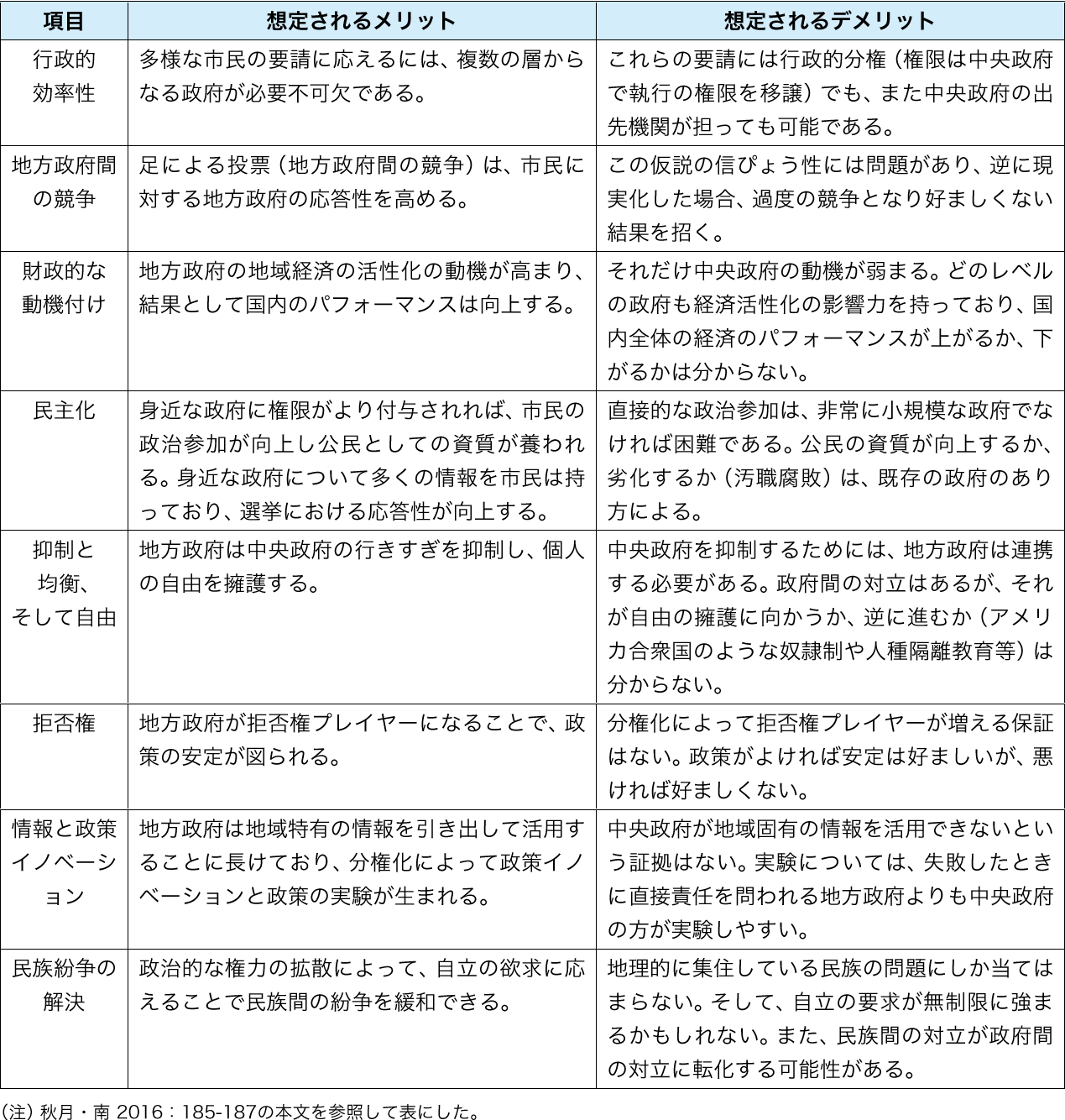

このように地方分権改革は、世界的な潮流になっている。すでに指摘したように、地方分権改革は、中央集権制からの離脱を目指すとしても、ゴールが明確にあるわけではない。換言すれば、現行の中央集権制は問題があるとしても、中央政府が存立しなくてよいわけではない。政府間関係が問われなければならない。そこでは、地方分権改革のメリットとデメリットを常に比較衡量する視点が必要である。