2016.07.25 議会改革

第3回 地方分権改革の動向と住民自治の課題

(2)世界からみる日本の自治体の「存在感」

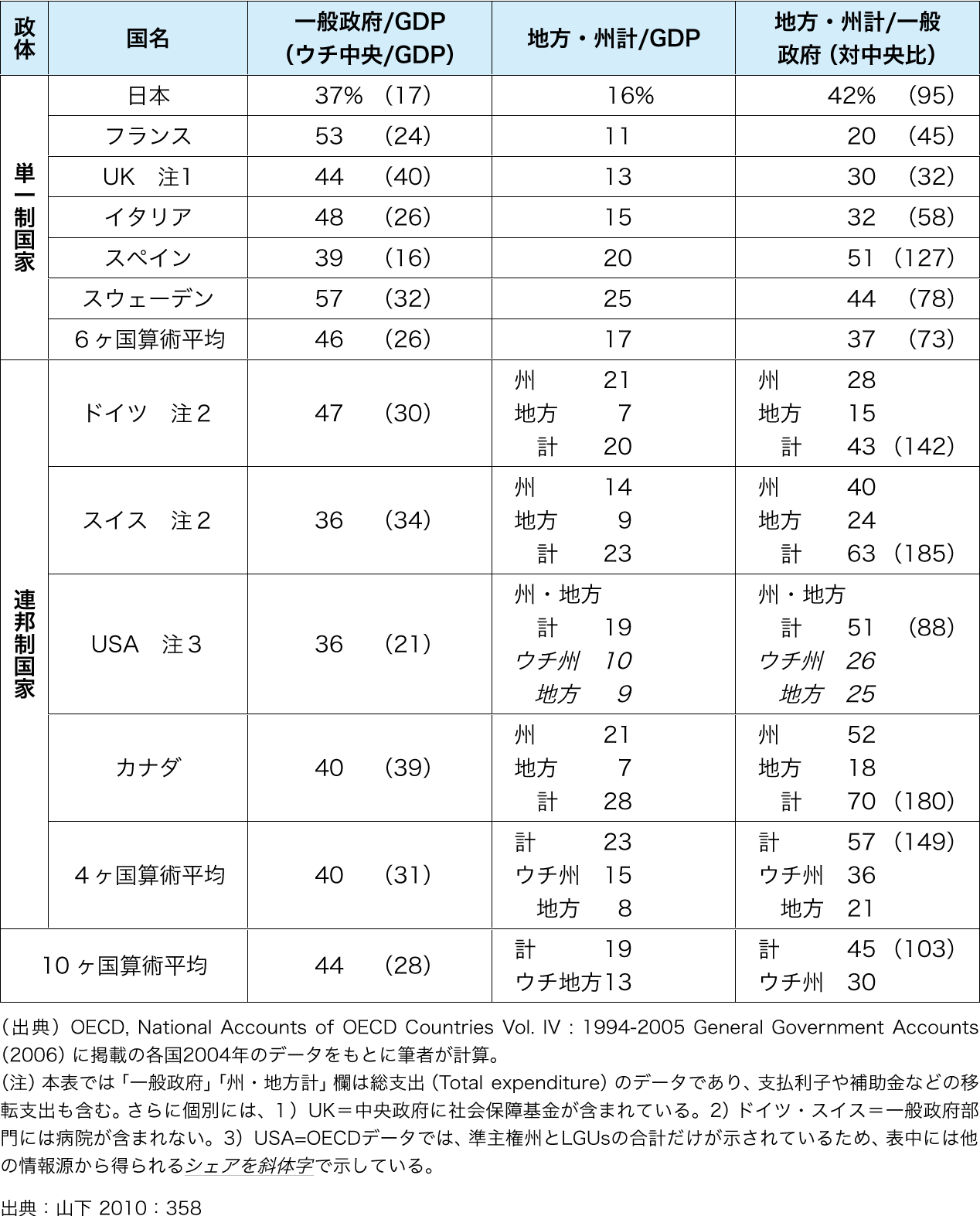

日本の地方自治の活動量は大きく、その関与が地方分権改革の重要なポイントであることを指摘した。それは、財政の支出規模でもいえる。

このことを、より広く世界的にみると(日本と主要な欧米諸国の比較)、政治行政の「存在感」は次のようになる。なお、この「存在感」は、「各政府部門の総体的な活動規模を粗く」示すためにつくられた用語である(山下 2010:357)。

表3 地方・州のマクロ的(政治・行政的)存在感(=総支出規模)

表3 地方・州のマクロ的(政治・行政的)存在感(=総支出規模)

この視点から表3を読むと、次のように分析できる。

(ⅰ) 日本の政府部門(中央政府と地方政府)は「小さな政府」

(ⅱ) 日本の自治体は政府部門全体では〔「大」かつ「中」〕規模

(ⅲ) 日本の自治体はGDP比では「やや小さめ」

ようするに、GDP比から政府全体(中央政府と地方政府全体)を考慮すれば「小さな政府」であるが、自治体をみればGDP比でやや小さいが、中央政府と比較すれば大きい。つまり、GDP比では日本はアメリカと並んで「小さな政府」であるが、それにもかかわらず地方政府の活動量は小さくはない。GDPの大きさ(世界第3位、約500兆円)を考慮すれば、日本の地方政府の活動量は非常に大きい。本連載全体で解明することになるが、その活動量を操縦する仕組みが必要である。地域民主主義の実現である。

これを踏まえて、地方経常歳入構造を比較すると、移転収入が大きいことが理解できる(表4)。単一国家制では地方税収入が2番目に低く、移転収入が3番目(起債を除くと2番目)に高い。三位一体改革後であっても、中央政府と地方政府との融合であり、その関係が引き続き問われなければならない。

![表4 地方経常歳入の構造比較(2005年)[単位:%、○中は順位]](https://gnv-jg.d1-law.com/wp-content/uploads/2016/07/20160725_2_5.png)