2016.07.25 議会改革

第3回 地方分権改革の動向と住民自治の課題

2 地方分権改革の成果

(1)今日の地方分権改革のポイント

急激に進行している地方分権改革ではある。しかし、その改革をめぐっては様々な評価があるといってよい。もともと第1次地方分権改革でも「混声合唱」(辻山幸宣)や「同床異夢」といわれていた。

地方分権改革の目標やその評価は、論者により様々である。そこで、ここではまずもって進行している地方分権改革のポイントを理解しておこう。一言でいえば、「国の関与」の除去あるいは義務付け・枠付けの廃止・緩和戦略である。

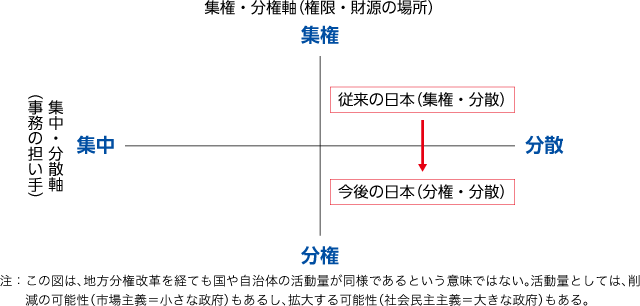

すでに指摘したように、自治体は多様な事業を行っている。その意味では、事務事業の実施はすでに「地方分散」していた。しかし、その事業を実施するに当たっての中央政府からの縛りが強かった。そこで、機関委任事務の廃止を筆頭に、三位一体改革、義務付け・枠付けの廃止・緩和などが行われてきた。中央集権制の本丸、換言すれば地方分権改革の的(まと)を、「国の関与」に絞って改革が行われた。

つまり、従来からも自治体は多様な事務を担っていた。ただし、その権限や財源は、中央政府に依存し、またその指示に従わなければならなかった。そこで、地方分権改革の課題をこの解消・緩和に置いたことは至極当然といえよう。もちろん、すでに確認したように、地方分権改革はこれだけではなく、事務の移譲も同時に行われてきた。したがって、「国の関与」の廃止・緩和だけという結論は失当ともいえようが、まずもって、ここに焦点が合わされ実績が積み重ねられている。

☆キーワード☆

【地方自治制度の4つの象限による区分】

世界の地方自治制度を考える視点として、集権―分権軸と、分離―融合軸によって構成される4つの象限による区分がある。前者は行政資源の配分の決定について、中央政府、地方政府どちらが相対的に影響力が強いかということによる区分であり、一般に認められている区分である。後者は、地域の行政サービスに対して中央政府と地方政府がどの程度かかわるかという論点で区分される。「融合」は、地方政府が地域の行政サービスを総合的に担うが、同時に中央政府がその執行に関して広範囲に関与する仕組みが存在している状態を指す。それに対して、「分離」は行政サービスについて中央政府と地方政府の役割が明確に区分・分離されている状態を指している。つまり、地方政府の役割は限定列挙される。

集権・融合の象限には、ヨーロッパ大陸系(フランス・ドイツ)のほか日本が入り、分権・分離の象限には、アングロサクソン系(米英)が入っている。今後の日本についていえば、分権の方向性は明確であるし、融合から分離の方向を目指していることは了解できるが、明確な分離論を採用するかどうかは定かではない。

この2つの軸によって、天川晃は占領期の地方制度改革構想を記述することを目指した。その後、多くの論者により現状分析や改革構想のモデルにも採用されている(興味深い図として、建林・曽我・待鳥 2008:304)。ただし、機関委任事務の廃止後も日本は集権融合型であるといい続けるのにどの程度意味があるのか、といった疑問も提出されている(西尾 2007:234)。それに代えて、日本の集権分権構造を集権分散システムであるとする説明(神野直彦)が再評価されている。本稿は、基本的にこれを活用している。