2016.07.25 議会改革

第3回 地方分権改革の動向と住民自治の課題

(2)中央集権制から地方分権改革へ

ここまで地方分権改革の動向を概観してきたが、本節ではその成果、いわば到達点の確認をしたい。その際、注意したいのは、「地方分権改革」、あるいは「地方分権」であって、「地方主権」ではないことである。従来とは異なる用語を活用することで地方分権改革を進めたい意図があるのであろうが、地方主権は連邦制に親和性が高い。そもそも、地方分権改革は過程であって、その到達目標が定まっているわけではない。とはいえ、従来は中央集権制であり、その弊害を打開するという方向での地方分権改革の必要性では一致している。

ともかく、地方分権は中央集権からの離脱表明である。したがって、中央集権制の意味を確認した上で、そのどこが変更されているかを確認することから出発したい。

① 権限による統制の改革

まず、機関委任事務、権限の少なさ、義務付け・枠付けの多さ、といった相互に関連している事項がある。

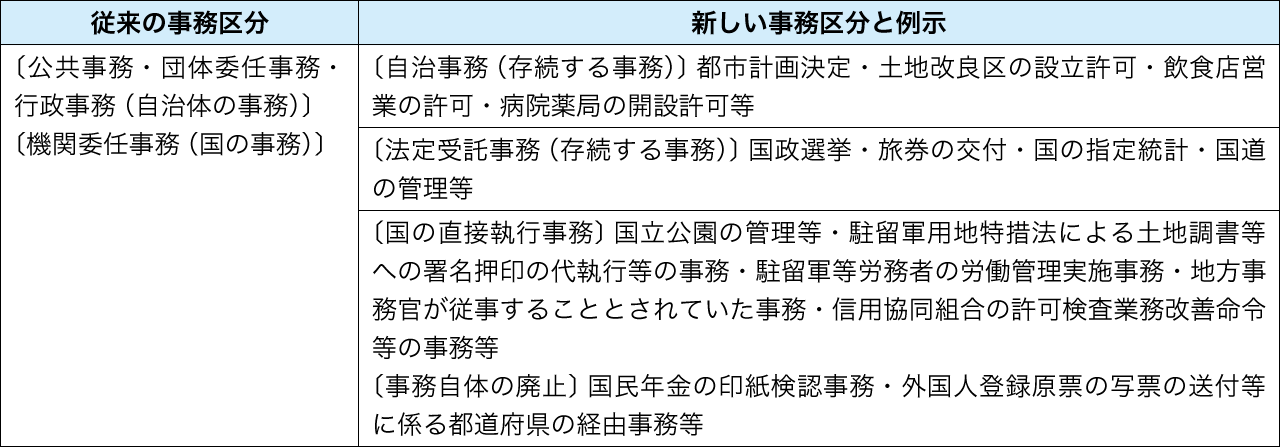

機関委任事務は、国の事務を首長が担い、条例制定の対象外となるものであった。それが都道府県の事務の約8割、市町村事務の約4割にも及んでいた。それが廃止され、当該自治体が担う事務は、当該自治体の事務となった(法定受託事務・自治事務)。

一般論としては、地方政府は、都道府県知事の官選から公選の移行が行われた戦後の地方自治改革によって完全自治体となったといわれるが、この機関委任事務の廃止によって名実ともに完全自治体となったといえよう(今村都南雄)。

権限は、第1次分権改革でも、国から都道府県、都道府県から市町村に移譲されている(35法律)。例えば、民有林について保安林の指定・解除(森林法、中央政府→都道府県)、児童扶養手当の受給資格設定(児童扶養手当法、都道府県→市町村)などである。第2次地方分権改革でも継続的に行われた。

義務付け・枠付けの廃止・緩和は、特に第2次地方分権改革で積極的に行われている。「施設、公物設置管理の基準」、「計画等の策定及びその手続」などの見直しが行われた。なお、第1次地方分権改革でも、教育長の任命に当たっての必置規制(文部大臣、あるいは都道府県教育委員会の承認)の廃止なども行われている(38法律)。

② 財政による統制の改革

自主財源比率の少なさ、依存財源の多さが指摘されてきた。この大幅改革を進めたのが、三位一体改革であるが(第1次と第2次の地方分権改革の狭間(はざま)として位置付けられることが多い)、すでに指摘したように、結果的にほとんどの自治体で歳入減となった。それが平成の大合併を進める大きな要因となった(いわゆる「地財ショック」)。なお、第1次分権改革の際には、法定外目的税が制度化され、また法定外普通税や地方債の発行は総務大臣(当時自治大臣)の同意から協議制に改正されている。

③ 法令解釈による統制の改革

上記の権限による統制も財政による統制も、根拠は当然ながら法令にある。ここでいう法令解釈による統制とは、最近の用語では「法令の規律密度」に近い用語である。今日、法律先(専)占論、つまり法律が制定されている事項は条例制定できない、あるいは逆に法律が制定されていても同様な事項で法律が制定されれば効力を失うといった理論を採用する者はいないだろう。「法律の範囲内」(憲法94)、「法令に違反しない限り」(自治法14①)であれば、住民自治を進める条例制定は可能である。横出し・上乗せ条例は当然のごとく認められている。本連載では、こうした政策上の解釈の自由度の広がりというより、組織に関する解釈の自由度の広がりを主要に議論する。

* * *

地方分権改革によって、包括的指揮監督権(機関委任事務)が廃止され、中央政府の地方自治体への関与の新たなルールが創設されたことは画期的である。関与は個別の法令を根拠とすること、関与は必要最小限のものとすること、関与は基本類型を定め(法定化)、原則これによることが定められた。自治事務は、助言又は勧告、資料の提出要求、是正の要求、協議、法定受託事務は、助言又は勧告、資料の提出要求、協議、同意、許可・認可又は承認、指示、代執行、といった基本類型が明確にされた。さらに、中央政府の関与に対して自治体が不満を持つ場合、国地方係争処理委員会(総務省に設置)に審査の申出をするルールも確立した。なお、その後自治体が審査の申出をしない場合を考慮し、中央政府側から違憲確認訴訟を行うルールも制度化された。

さらに、「国と地方の協議の場」が恒常的な制度として設置されるようになった(第2次地方分権改革)。地方にかかわる重要政策課題について協議する場である。名実ともに、国と地方の対等・協力関係が成立する環境が整備された。