2016.07.25 議会改革

第3回 地方分権改革の動向と住民自治の課題

山梨学院大学大学院社会科学研究科長・法学部教授 江藤俊昭

今回の論点:地方分権改革の動向と課題を確認しよう

今回の論点:地方分権改革の動向と課題を確認しよう

まず、地方政治の舞台である地方自治体が担う地域経営の範囲を確定したい。非常に単純化すれば、今日中央集権制から地方分権に舵(かじ)が切られ、様々な改革が行われている。つまり、地域経営の自由度が高まり地方政治の台頭の時期になっている。この地方分権改革の動向と課題を探る。

なお、地方分権改革といっても、論者によりその力点は異なる。そこで、地方分権を考える上での軸を設定したい。

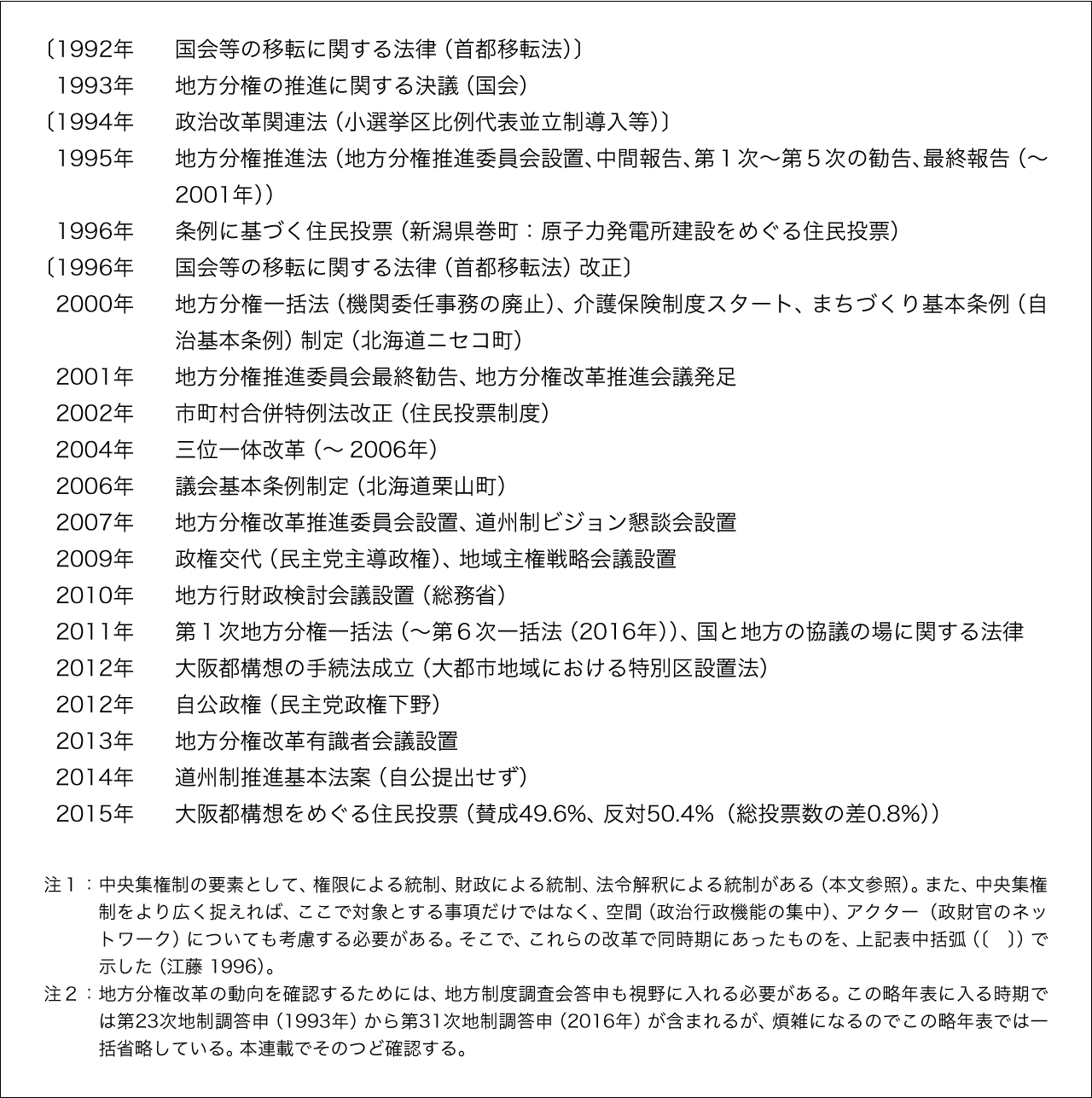

① 地方分権改革のうねりが生じている。国会決議以降を中心にその動向を確認する。

② 日本の中央集権制は、地方自治体の活動量が少ないことを意味しない。その逆である。それにもかかわらず、その権限が自治体にないという特徴を有している。

③ 中央集権制の要素を確認しながら、今日の改革課題を考える。

④ 地方自治体を地方政府として捉え、政府間関係の文脈で理解する。

⑤ 世界の地方分権改革の動向を確認しながら、その留意点を確認する。

1 日本の地方分権改革の動向と方向

(1)地方分権改革の動向

戦前の日本では、都道府県知事の官選などにみられるように中央集権制であった。戦後の民主改革は、地方自治を必要とした。日本国憲法は、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を3大原理とするとともに、これを実質的に保障するために議会制民主主義の徹底や地方自治を明記した。地方自治を明記した憲法は、今世紀に入ると国際的にも珍しくはなくなってきたが、日本では20世紀中葉にすでに持つことになった。地方自治体の組織や運営の主なものは、地方自治法などの法律で規定されることになる。しかし、その法律は自由に制定できるものではなく、住民自治と団体自治という地方自治の本旨に基づかなければならない(憲法92)。

地方自治を宣言した憲法の施行から70年になったが、自治を考えるといまだ中央政府からの縛りはかなりきついものがある。地方分権を求める運動はあったものの、中央集権制といわれる状況が長年続いてきた。地方自治を明記した憲法を持ちながらも、実質的に戦前の中央集権制の要素が残存していた。地方政府(地方政府の意味は後述、まずは地方自治体と理解する)の首長は中央政府の機関として動かざるをえない機関委任事務の存在、補助金による画一性や統制、地方自治法や公職選挙法等による自治体の組織・運営、公職者(首長や議員)の選出の仕方の多くの規制、これらを思い浮かべるとよい。

歴史的視点から考えると、今日は地方分権改革のうねりがつくり出される時期にあるといえる。少子高齢化、人口減少といった今まで経験したことのない状況を迎え、従来以上に地方政府の役割が高まっている。福祉、教育、まちづくりにせよ地域ごとの個性が必要である。大都市の政策と過疎地域の政策とが同じであるはずはない。それに応えるのは地方政府である。そこで、地方分権が大きな課題となっている。

国会で地方分権の推進に関する決議が行われたのは1993年のことである。その後、1995年には地方分権推進法が制定され、それに基づく地方分権推進委員会が設置され、同委員会は5次にわたる勧告を提出した(その後2001年6月に最終報告提出)。その勧告に基づき地方分権一括法が制定され施行された(2000年4月)。機関委任事務(首長を国の機関として国の事務を実施させる)といった中央集権制度の象徴を廃止するなど、中央省庁の地方政府に対する関与が緩和された。この動向を、第1次地方分権改革と呼ぶ。

並行して、基礎的な自治体である市町村合併の推進が行われた(平成の大合併)。3,200程度あった市町村が、1,700台に激減した。この合併は、中央政府の財政危機のために地方に対する補助金カット、及び地方政府自体の財政危機による行政改革という意味があった。しかし同時に、地方分権改革に伴う受け皿整備の意味もあった。地方分権推進委員会は、当初市町村合併には消極的ではあったが、国会議員の多数意見に押されて、合併推進に舵を切った。

こうして地方分権改革が進行してきたとはいえ、地方政府は中央政府からの補助金をあてにせざるをえないという財政的な課題も残った。自主財源比率が4割程度であったからである。その改革は三位一体改革として一応集結したが(2006年度予算:税財源の移譲(約3兆円)、国庫支出金の削減(約4兆7,000億円)、地方交付税の削減(約5兆円))、中途半端であったとともに、地域間格差を生み出す結果となった。

なお、その後も地方分権改革は進んでいる。地方分権改革推進法に基づく地方分権改革推進委員会が2007年4月に設置された(3年の間に勧告)。2013年には、地方分権改革有識者会議が発足している(提案募集方式・手挙げ方式の採用)。この間、政権交代があり、民主党政権の下では地域主権戦略会議も設置され、抜本的な地方分権改革も模索されていた(地方政府基本法の構想等)。なお、道州制を議論し提言する道州制ビジョン懇談会が2007年1月に設置された(3年を目途に道州制ビジョンの策定、民主党政権成立により頓挫)。これらの改革の方向は、総称して第2次地方分権改革と呼ばれている。

「変動する国際社会への対応」、「東京一極集中の是正」、「個性豊かな地域社会の形成」、「高齢社会・少子化社会への対応」といった新たな時代の課題(地方分権推進委員会最終報告(2001年6月14日))に対応するために地方分権改革が必要であるという認識では一致している。現時点は地方分権のうねりをもう一度つくる歴史的な時期である。第1次地方分権改革で掲げられた課題が達成されたわけではないからである。