2016.06.27 議会改革

第2回 地方自治の特徴――二元的代表制と二層制――

4 もう一歩の先に:地方自治体とは

――普通地方公共団体と特別地方公共団体との相違――

① 地方自治体の対象

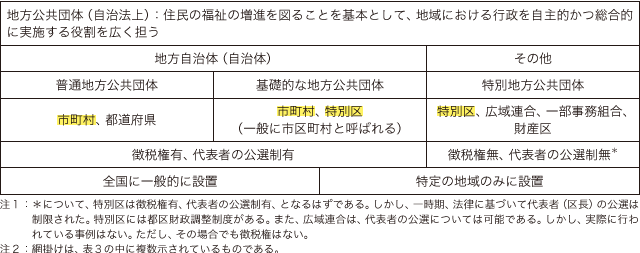

本連載では、地方自治体の対象を市区町村、及び都道府県としている。普通地方公共団体の市町村や都道府県とともに、特別区を地方自治体(自治体)と規定する。換言すれば、基礎的な地方公共団体(市町村と特別区)と、都道府県である。

ただし、この理解には説明が必要である。例えばある辞典では、地方自治体の項目では、地方公共団体を参照させ、その上で地方公共団体の項目の説明の中で、「地方団体、地方自治体ともいう」という説明が行われている。いわば、地方自治体=地方公共団体である。「国の領土の一定の地域を基礎とし、その地域内における行政を行うために、国から与えられた自治権を行使することを目的とする法人」という規定では、そのようになるであろう(阿部、内田、高柳編 1999:300、301)。確かに制度(自治法)上、一部事務組合や広域連合は、「特別」が付されているとはいえ地方公共団体と規定されている。しかし、それと徴税権を有し、担い手を直接選挙で選出している市区町村とを同列に、地方自治体と理解するわけにはいかない。

このように市区町村を地方自治体と規定するとしても、もう1つ説明が必要である。特別区を自治体に含める理解についてである。市町村と都道府県といった普通地方公共団体と、特別区(東京都のみ、後述)、自治体の組合(一部事務組合・広域連合)、財産区といった特別地方公共団体とがある。後者は、憲法上の「地方公共団体」とはみなされず、したがって首長を直接公選しなくてもよいという解釈に連動する。自治法改正により(1952年)、特別区の区長は公選ではなくなった。自治権拡充運動によって、1975年より区長公選に戻ってはいるが(自治法改正、1974年)、立法政策上の問題となっている。都制度によって、市を廃止する議論は、特別区地域の住民は、市町村に住めない一層制という例外地域に居住している、というものであったが、自治権拡充運動により、「基礎的な地方公共団体」というように市町村と同様な規定を獲得した(2000年)。特別区が特別地方公共団体に位置付けられるのは、単に全国に普遍的に存在する団体ではないからであると解釈するのが順当であろう。確かに、現在も大都市の一体性確保のために、まちづくり関連は都に権限があり、都区財政調整制度はあるが、何も自治体としての権限が一部限定されているから特別地方公共団体だと理解すべきではない。むしろ、膨大な財政を有し、ほとんど中核市並みの権限を有している。まさに地方自治体である。この意味は、本連載で憲法上の地方公共団体を考える際に再考する。

表3 普通・特別地方公共団体、基礎的な地方公共団体、地方自治体の関係

表3 普通・特別地方公共団体、基礎的な地方公共団体、地方自治体の関係

② 地方公共団体は行政を自主的・総合的に実施

地方公共団体は、住民の福祉向上を目指して、自主的・総合的に行政を担うことになっている。「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う」と規定されている(自治法1の2①)。注意していただきたいのは、この規定は総則の中で、つまり普通地方公共団体だけではなく特別地方公共団体にも適用されていることである。

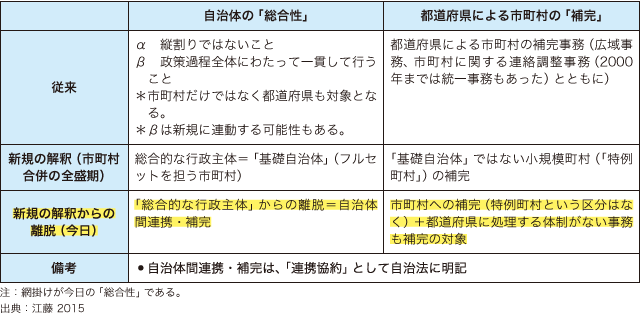

そもそも総合性は、行政サービスに関して政策過程全般にわたって地方公共団体がかかわり、都道府県も含めて自治体間連携・補完によってそれを提供することである(4)。「地方公共団体が、行政の企画・立案、選択、調整、管理・執行などを、自らの判断と責任に基づいて、各行政間の調和と調整を確保しつつ一貫して処理することを意味している」(松本 2013:12)。

繰り返すが、自主性・総合性は市町村だけに適応されるものではない。なぜ、こうした注意点を強調するかといえば、平成の大合併を推進するスローガンとして「総合性」の解釈をめぐる変種(新規)が地方自治をめぐる議論においてまん延したからである。市町村の重要性が理解できるとしても、それらがいわゆるフルセット主義(行政サービスを原則市町村で担う)に基づいて「総合的な行政主体」として位置付けられていた(総合行政主体論)。

基礎的な地方公共団体である市町村は、「基礎自治体」(基礎的な地方公共団体でもなければ、基礎的な地方自治体でもない)と呼ばれ、身近な行政サービスを担えるまでに大規模化することを目指す市町村合併の論理と親和性があった。

ようやく、平成の大合併は「一区切り」となり、今日むしろ自治体が協力して総合的に行政を担うように自治体間連携・補完に振り子が逆に振られている。そして、「総合性」の意味も、従来の内容から変容した「総合行政主体」から、再びその是正が始まっている(表4)。