2016.06.27 議会改革

第2回 地方自治の特徴――二元的代表制と二層制――

1 地方自治体の二元的代表制――地方政治と国政との相違――

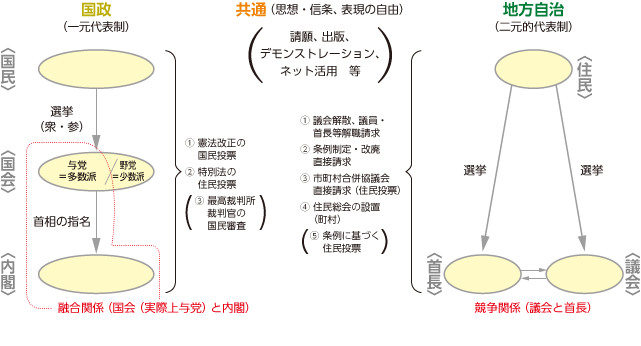

まず、国政とは異なる二元的代表制について確認しておこう(図1参照)。地方議会と国会とは、議会という用語が同様であるにもかかわらず、期待されている役割は異なっている。しかし、マスコミなどからの情報のほとんどは、国会をひな形にした地方議会をイメージしている。議場の多くが国会の議場の縮小コピーであること、議会がその運営に当たって準拠しているのは国会の規則を踏まえてつくられた標準議会規則(全国の3議長会が策定)であることが、この誤解を促進させている。そもそも、地方政治の場では、住民が自治体の政策決定に中央政府以上に積極的にかかわることが想定されている。こうした特性によって、議会での討議の様相も異なっている。

① 中央政府の議院内閣制とは異なった自治体の二元的代表制の採用:二元的代表制の特性Ⅰ

国政の議院内閣制の場合、首相を選出する与党とそれに対抗する野党といった政党政治が存在している。しかし、自治体の首長は議会の多数派が選出するわけではない。議会とともに、首長も住民が選出するという二元制に基づいている(1)。つまり、執行機関と議事機関が協力しつつも緊張関係を保ちながら政策を決定し実施する。地方政治において、議会・議員の首長を支援する与党的立場、逆に反対する野党的立場は存在する。しかし、全体としての議会は、首長をはじめ執行機関と政策競争をするもう1つの機関であることを再確認することが必要である。地方分権改革により首長の役割は大きく変化すると同様に、議会の役割も大きく変わる。

② 国会の二院制に対する地方議会の一院制の採用:二元的代表制の特性Ⅱ

国会は、衆議院と参議院によるチェック・アンド・バランスを想定している。世界の国会では、一院制の方が多いが、連邦制を導入している国や、民主主義制度を早めに導入したいわゆる先進諸国(北欧などを除いて)は、二院制を採用している国が多い。二院制は、それぞれの院が異なった利害を代表し、それぞれが他の院をけん制することが期待されている。これに対して、地方議会は一院制である。日本などのように二元的代表制を採用しているところでは、議会と首長のチェック・アンド・バランスが可能であることが考えられる。より重要なことは、自治体が住民に身近であり、住民がその活動をチェックできることである。

それだからこそ、直接民主制の系列の様々な制度が自治体に導入されている。もちろん、国政でも直接民主制の系列の制度はある。国会が発議する憲法改正の国民投票である。

自治体レベルでは、多様でしかも立法(条例制定)にかかわったり(条例制定改廃の直接請求)、議員・首長の解職、議会の解散など(リコール)の多様な直接請求が制度化されている(2)。それは、議会内部ではなく、首長とともに住民が議会をチェックすべきだと考えられていることの表れであろう。なお、今日脚光を浴びている住民投票も条例に基づいて行うことができる。

そもそも、日本国憲法95条は、地域の重要事項の決定を議会に委ねてはいない。首長にはなおさらである。1つの自治体に関する法律を国会が制定したければ、両院を通過させるだけではできない。当該地域の住民による投票で過半数を獲得しなければならない。1949年から1951年までに15本の法律が制定された(18都市)。広島平和記念都市建設法、長崎文化都市建設法などがあるが、その中には反対が約4割という住民投票結果だったものもある(首都建設法、1950年)。今日では死文化されているこの条文は、国政とは異なり地方自治は直接民主主義を重視していることを示している。

③ 議員間討議、そして住民・議員・首長間討議を重視する地方議会:二元的代表制の特性Ⅲ

第1の特性から、議会が首長とは異なるもう1つの機関として登場しなければならない。そのためには議員間の討議空間が必要になる。国会のような内閣に対して与党からの賛同、野党からの批判に終始する場では全くない。地方議会において、質問・質疑の場だけでなく、議員間討議が重要であると指摘されるのはこの文脈で理解できる。同時に、第2の特性からその討議空間は、議会だけではなく、住民の提言を踏まえたもの、さらには住民、議員、首長等との討議空間となることも想定される。議員だけの討議空間から、首長等・住民も討議に参加するフォーラムとしての議会の登場である。一方での首長等への反問権付与、他方での請願・陳情の代表者の意見陳述や、委員会における傍聴者への発言の機会の提供は、このフォーラムとしての原型の1つである。

これら二元的代表制の3つの特性を考慮すれば、地方自治の運営も大きく変わる必要がある。住民参加・協働が重視され、住民と議員や首長等との討議空間、議員間の討議空間が創出され、それを踏まえて、議会と首長との政策競争が行われる。つまり、議会は追認機関から脱し首長とも切磋琢磨(せっさたくま)する議会に(与党野党関係は存在せず、監視と政策立案の役割を発揮しつつ、議員の質問に対する執行機関からの反問権も認める!)、また、閉鎖的ではなく住民に開かれ住民参加を促進する議会に(議会報告会や参考人・公聴会の充実)、そして、質問・質疑の場だけではなく、議会の存在意義である議員同士の討議と議決を重視する議会に(機関として作動するための)、大きく転換する。