2016.05.25 議会改革

第1回 地方政治の台頭――行政重視から住民が主体の政治へ――

2 地方行政の重視と/から地方政治の重視

――転換する地方自治のテーマから考える――

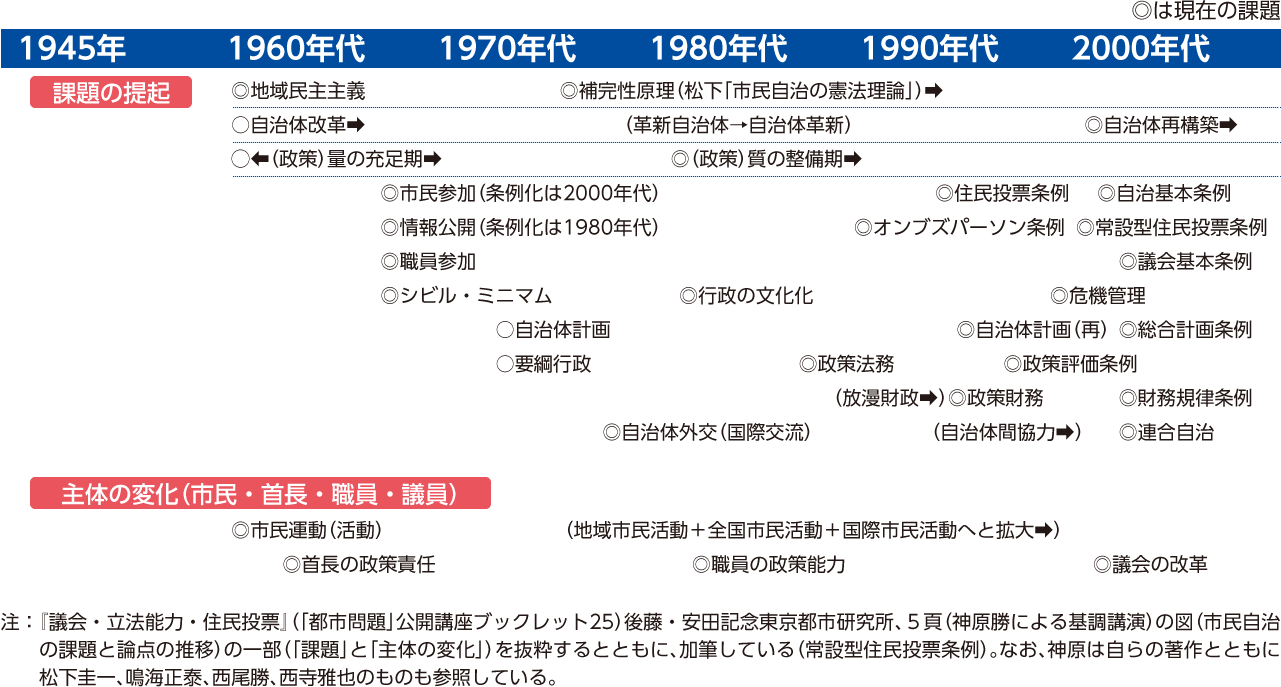

制度(課題)の推移とアクター(主体)の変化を確認すれば、地方政治の変容の一端が理解できる。1960年代の職員参加、シビル・ミニマム、1970年代の自治体計画、要綱行政、1980年代の行政の文化化、政策法務、オンブズパーソン条例、これらは行政にかかわる自治の進化であった。住民、議会、首長等を考慮すれば、首長サイドの自己革新、行政改革といえる。その後も、政策財務、政策評価条例、財務規律条例などと発展する。ようやく1990年代に住民投票条例、2000年代に自治基本条例や議会基本条例が制定され、住民や議会が地域経営の舞台に登場する。

住民が地方政治の主体に登場するには、やはり住民投票条例をその指標のひとつとして考えることができる。住民運動(抵抗)から多様な住民・市民参加(参画)の模索を経て、住民投票条例制定に至るのは1990年代後半である。これは地方分権改革の波と軌を一にしている。

議会は「2000年半ばに議会基本条例が登場して議会改革が始まるまでは、正直いってみるべき成果に乏しかった」(神原 2012:11)。第1次分権改革に残された大きな改革課題のひとつが「住民自治の拡充であるが、そのまた核心をなすところの自治体議会の改革」であった(西尾 2007:7)。それが今日、「住民自治の根幹をなす地方議会」として登場するようになっている。

住民、議会の地域経営へのかかわりが増大するにつれ、地域経営の軸となる総合計画条例や、議会に関する条文も含めた自治基本条例も制定されるようになる。こういった住民自治をめぐる新たな条例や動向については、本連載全体で確認する。