2016.05.25 政策研究

第1回 新宿区客引き防止条例の改正~条例の実効性確保とその法的検討~

5 改正の主な内容

改正条例によって新たに加わった主な内容は、①地域団体の責務(改正後条例6条)、②客引き等を用いた営業の禁止(改正後条例8条)、③指導、警告、勧告、公表及び過料(改正後条例10条〜12条、14条及び19条)、④立入調査等(改正後条例13条)、⑤店舗場所提供者との協力(改正後条例15条〜17条)である(条文番号は改正後のものである。以下同じ)。また、パブリックコメントを受け、性風俗特殊営業に関する客引きは、店舗型のみならず無店舗型についても禁止の対象となった(改正後条例2条4号)。以下、主な改正内容の概略を説明する。

(1)地域団体の責務(改正後条例6条)

改正後条例6条は、区長が改正後条例9条1項に従い指定する客引き行為等防止特定地区(以下「特定地区」という)を活動の範囲に含む地域団体(安全で安心な地域社会を実現することを活動の目的とする区長が指定する団体に限る)に対し、巡回、啓発その他の客引き行為等を行わせないための取組を自主的に推進するよう努めることを求める内容である。

これは、改正前客引き防止条例が区長の責務(改正前条例4条。改正後も一部文言修正の上、4条として存続)しか規定していなかったことと比較すると、地域団体を構成する住民に対して一方的に義務を負わせる規定であるかのようにも読みうる。

しかし、区側の説明によると、区長による特定地区の指定は、地域住民が当該地域における客引き行為等の問題に対応するために地域団体を立ち上げ、自主的取組を行っている場合に、当該地域に対して行われるものとされる。また、特定地区における地域団体の巡回、啓発その他の自主的取組については、区や警察が連携・支援を行うことを想定しているようである。

(2)客引き行為等を用いた営業の禁止(改正後条例8条)

改正後条例8条1項は、改正後条例7条の客引き行為等の禁止を前提として、「飲食店等を営む者」に対し、「客引き行為等をした者又はその他の者」から紹介を受けて、「当該客引きを受けた者」を「客としてその営業所内に立ち入らせ」ることを禁止する。また、同条2項は、「飲食店等を営む者」に対し、公共の場所における客引き行為等の防止に関して、従業員への指導、監督、その他必要な措置を講じるよう求める。

これらの条項は、改正前の客引き防止条例が、客引き行為等のみを禁止の対象とした結果、客引き行為等を利用して顧客を誘引する飲食店側を捕捉できなかったことを踏まえたものである。

また、改正後条例8条3項及び4項は、飲食店等を営む者が、区長に対し、客引き行為等及び客引き行為等を利用した営業を行わない旨を約する申出を行うことができること、これに対して区長が必要な支援を行うことができることを規定する。

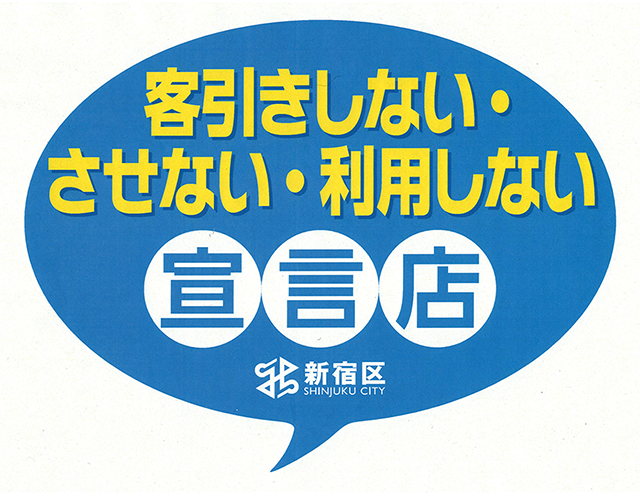

ただし、本稿執筆時点において区が準備している支援の内容は、店先に掲示する「客引きしない・させない・利用しない宣言店」と記載されたステッカーの提供程度のようである。