2015.12.25 議会改革

マニフェスト大賞こそ地方創生~10年のあゆみとこれから~

2 歴代マニフェスト大賞受賞者

第1回マニフェスト大賞

第1回マニフェスト大賞では、221件の応募があった。現在に比べると10分の1程度と少ないが、それでもこれだけの応募数があることに驚いたことを昨日のことのように覚えている。

また、心配されていた資金面については、潤沢とはいえないものの地方議会に理解を示してくださった複数の協賛企業のご協力により実現へとたどり着くことができた。地方政治への理解を続けてくださっている協賛企業へ、この場をお借りしてお礼を申し上げたい。

さて、第1回目の授賞式は、現在とは異なり毎日ホールで行われた。受賞者は、公式サイト(http://www.local-manifesto.jp/manifestoaward/award/award_1.html)をご覧になっていただければ分かるが、栗山町議会・福島町議会・四日市市議会・三重県議会など議会改革で名をはせた議会などが並ぶ。2回目以降も同じだが、「議会改革といえば○○」といった議会がずらりと並び、今も全国の議会改革の先頭を走る議会が浮き彫りになった。

第1回目の大賞授賞式には今も議会改革のトップランナーである議会が並んだ

第1回目の大賞授賞式には今も議会改革のトップランナーである議会が並んだ

また、受賞者に聞くと、「自分たちではなく、第三者が評価してくれたことで、胸を張って政策や改革をいえる」と口々に話している。これらを考えると、マニフェスト大賞が、議会を改革し政治を改革する力になっていることに改めて気がつく。見方を変えると、マニフェスト大賞を受賞できるかどうかが、改革の試金石ともいえそうだ。

議会改革は、「議会の自己満足であり、住民にとっては関心がない、意味がない」といわれることがあるが、そんなときマニフェスト大賞は第三者からの評価として十分意味を持つことになる。先日、とある選挙で「マニフェスト大賞の受賞者」と大きな文字で書かれたポスターを見たとき、住民へのアピールにもなるのだなと再認識した。

同じように地方議員にとっても、政策や活動が評価される場になる。検定試験のようなものがない現状では、マニフェスト大賞を受賞しているかどうかが、大きな判断基準となりそうだ。これは今後も変わりがないのだろう。

首長、市民も加わる

第2回目からは、授賞式会場を六本木ヒルズ森タワー49階のアカデミーヒルズに移して、また応募対象に地方議会・地方議員だけではなく首長を加えての実施となった。さらに8回目からは、市民部門のグランプリも設けられ、現在では最上位の賞となるグランプリには、地方議会・地方議員、首長、市民部門が設けられている。

マニフェスト大賞が「地方政治改革」として始まったことを考えると、市民を対象にすべきなのかの議論が運営委員会ではあった。ただ、政治をよくすることは市民にとっての政治をよくすることであり、議会・議員や首長だけでなく主権者である市民も担い手であっていい。こうして、結果として全体がよくなればいいとの考えから、市民部門が設けられた。政策の善政競争を市民も一緒に行うことになったのだ。

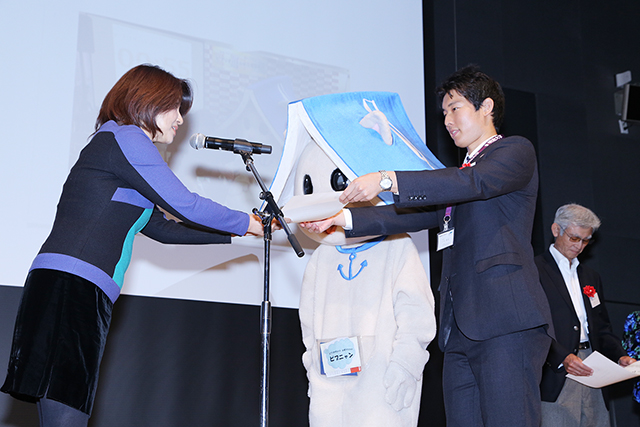

このこともあり、2015年に開催した第10回目のマニフェスト大賞は、総数2,467件の応募となり、受賞者はバラエティに富んだ。授賞式には、子ども連れの受賞者、ゆるキャラ、高校生が登壇し、さらに地方創生担当の石破茂大臣も駆けつけてきていただいたほどだ。

受賞内容は公式サイトをご覧いただきたいが、地方創生の鍵を握るのは地方政治であることが、マニフェスト大賞で象徴されているのではないだろうか。