2014.03.10 議員活動

質問力を上げよう 第2回 あなたの一般質問を政策にたどりつかせるための戦略の話

執行機関との関係──答弁調整の「程度」

議員それぞれで違いが大きいのは、質問をめぐる執行機関との関係である。

特に通告後の答弁調整については、「八百長と学芸会」⑵と評された議会の形骸化や、行政職員と議員の相互依存の温床にもなり得る。

しかし、では、答弁調整を一切せず平場の議論で行うことがよいか。答弁調整がなくとも互いの言いたいことが明確で、かみ合った質問と答弁がやりとりされるのであればよい。だが、必ずしもそうはならない。答弁者が機関の意思を執行機関の代表として答弁する以上は調査も調整も必要となろうし、どの調査が必要かが通告書で十分に伝わるとは限らない。

伝わっていないあるいは不明確な質問の意図を確認するために質問時間でやりとりをするのは、時間に限りがあるのであればもったいないことでもある。かみ合った質問答弁のための質問意図の確認は、一般質問の機会を有効なものにするといえる。

では、「かみ合った質問答弁のための答弁調整」はどの範囲か。答弁調整を「必要悪」と評する人もいるが、これは必要最小限の調整であるべきという表現であろう。質問意図の確認だけに限定し、答弁や感触は聞かない、という姿勢はこれに近いのではないだろうか。一往復分だけはやりとりするという議員もある。前者では、議論が緊張感あるものとすることを重視しているといえる。

なれ合うつもりでなくとも答弁調整をしているうちに問い質したい点が解消されてしまい、質問を取り下げるという例も聞く。だが、もしその内容が「議事録に残すべき執行機関の判断」であるならば、議員である当人は理解できたことであっても、質問する価値があることはある。おそらくこのような例は、事前調査が十分ではなかったか、答弁調整をやりすぎたかのどちらかと判断できるのではないか。

一般質問のための情報収集と調査分析

一般質問にとって情報収集、調査分析は極めて重要である。日頃の議員活動とも密接に結びつくものであり、情報をめぐっていくつか整理をしてみたい。

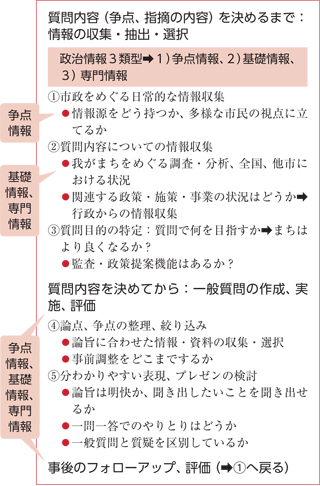

政策をめぐる情報は、①争点情報、②基礎情報、③専門情報に分けられる⑶。

①争点情報とは、例えば新聞で問題として取り上げられるような、課題を明確化する情報である。市民相談は口利きやいわゆるドブ板活動として批判されることもあるが、これを重要視する議員は多い。それは個別事案に対応して支持者を増やすということだけではなく、自治体のナマの争点情報を集めることになるからだろう。争点情報に対しアンテナを張ることは一般質問だけでなく議員活動にとって重要であり、それぞれの工夫があるところであろう。新聞や雑誌、例えば隔週誌である「D-File」(メディア出版)は、政策課題ごとの地方紙スクラップが掲載されており、争点情報源として活用しうる。他の自治体議会の議会だよりに掲載されている一般質問を参考にするといった工夫もある。

②基礎情報とは、統計情報に代表される、課題状況を裏付けする情報である。いわば課題を客観的に下支えする重要な情報といえる。公共性の高い統計情報は、近年ではインターネットで公開されることも多く、国政府、自治体が公開する公開もの、国際的にはOECD統計なども活用できるところである。

③専門情報とは、専門家や研究者がその論点をどう論じているか、争点情報や基礎情報をどう解釈、分析しているかという情報であり、雑誌記事や論文また文献という形で公表されている。特に新しい話題についてCiNii⑷など雑誌記事タイトルが検索でき、さらに非営利の大学紀要などの収録論文については論文そのものが閲覧できるウェブサービスがあり、専門情報源として活用できよう。ただし、その専門情報の価値を判断する必要はある。

一般質問の作成プロセス(図)から見ると、これらの情報類型がどの過程で必要とされているかが見えよう。政策情報は一般質問にも議員活動にも重要であり、こうした類型で自身がどのような情報収集、調査分析をしているか意識し俯瞰することができるのではないか。

一般質問の限界と可能性

一般質問は議員が市(町村都道府県)政に対し監査機能、政策提案機能を発揮することができる重要な機会であるが、しかしそれには当然、限界もある。その端的には、議員ひとりで行う一般質問は、政治的には議員数分の1以下でしかないことがある。また、議員がひとり孤軍奮闘しても、結局議会も市政も変わらないという嘆きもよく耳にする。

そうした一般質問の「限界」と、それを越える可能性について次回は考察したい。

⑴ ただし、その場合も、また当然現行の議会でも、視覚や聴覚に障がいのある市民への配慮などが併せて求められよう。

⑵ 2007年9月18日第18回地方分権改革推進委員会ヒアリングで、自治体議会の実情として北海道議会の例を片山善博氏が評した言葉。

⑶ 松下圭一『政策型思考と政治』東京大学出版会、1991年。

⑷ 国立情報学研究所CiNii http://ci.nii.ac.jp/