2025.03.25 政策研究

第20回 「メディア」「世論」「情報」「データ」と議会(議員)

元・大和大学政治経済学部教授 田中富雄

本稿では、「『メディア』『世論』『情報』『データ』と議会(議員)」と、これらに関する事項について再考します。そして、その上で政策過程において、これらの言葉を発するときの「自治体議員の発言に期待される含意と政策」について考えたいと思います。

放送(テレビ、ラジオ)が市民のために役立つ条件

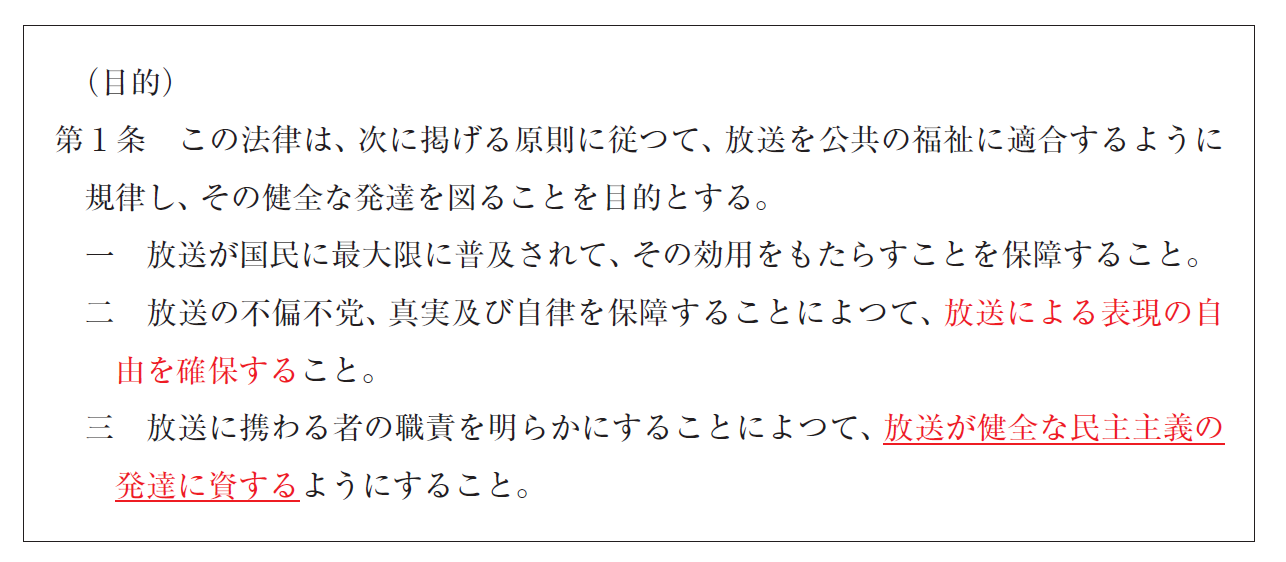

放送法(昭和25年法律132号、最終改正:令和6年法律36号)は、1条において次のように規定しています。

(注)朱書きや下線は筆者による。

(注)朱書きや下線は筆者による。

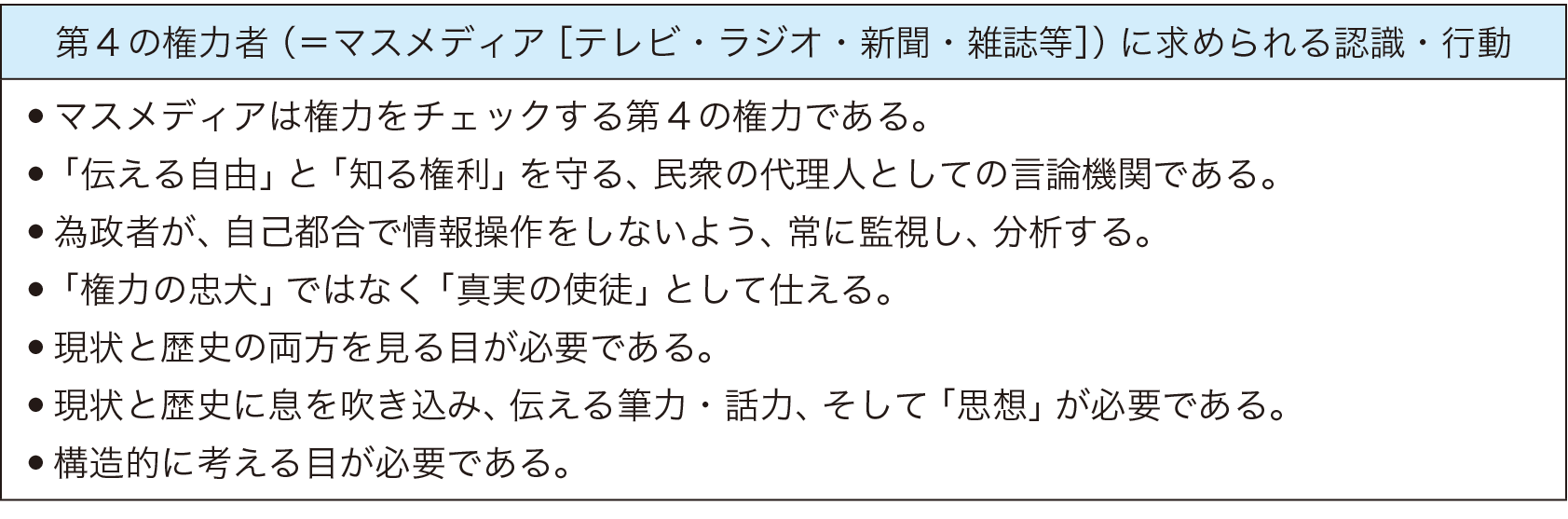

この条文からも確認できるように、マスメディアの一角をなす放送機関には、「表現の自由を確保する」ことや「健全な民主主義の発達に資する」という目的があります。では、放送は本当に市民のために(=公共の福祉のために)役立っているのでしょうか。その実現のためには、少なくとも放送が権力をチェックする「第4の権力(者)」であるという認識及び行動が、放送機関関係者はもちろんのこと、他の権力者(=「放送機関以外のマスメディア」や「第4の権力者以外の権力者」)にも必要です(表1参照)。

「第4の権力者(=放送機関を含むマスメディア)」が表1に記載した認識及び行動をすることで、「第4の権力者」や「第4の権力者以外の権力者」が、「第4の権力者」や「第4の権力者以外の権力者」の持つ機能をより発揮させることにつながります(図1参照)。社会では、互いに制御し、制御されていることを認識し行動していることが必要になるからです。例えば、一人の放送関係者があるときは有能であったとしても、当該関係者を取り巻く環境が劣化することにより、その関係者が有能者から凡人に変容することがあります。制御の必要性においては、このことを忘れてはなりません。

出典:筆者作成

表1 「第4の権力者」に求められる認識及び行動

出典:筆者作成

図1 「第4の権力者」や「第4の権力者以外の権力者」が、

「第4の権力者」や「第4の権力者以外の権力者」の持つ機能を発揮させる構図