2016.08.10 政策研究

第2回 ヘイトスピーチ解消法及び大阪市ヘイトスピーチ対処条例の検討

新宿区議会議員/弁護士 三雲崇正

【目次】

1 はじめに――ヘイトスピーチ解消法及び大阪市ヘイトスピーチ対処条例の成立

2 「ヘイトスピーチ」の「規制」に関する憲法上の問題

3 ヘイトスピーチ解消法の概要

4 大阪市ヘイトスピーチ対処条例の概要

5 法律及び条例の特徴と運用

6 おわりに――自治体におけるヘイトスピーチ事前抑止の可能性

1 はじめに――ヘイトスピーチ解消法及び大阪市ヘイトスピーチ対処条例の成立

本年5月24日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以下「ヘイトスピーチ解消法」という)が成立し、6月3日から施行された。また、これに先立つ本年1月15日、大阪市会において「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」(以下「ヘイトスピーチ対処条例」という)が成立し、7月1日から全面施行された。

これらの立法は、いずれも近年社会問題化してきたヘイトスピーチへの対応に法的根拠を与えるものであり、これまでヘイトスピーチに苦しんできた主に外国にルーツを持つマイノリティの人々に一定の救済をもたらす可能性がある。他方、ヘイトスピーチ規制については、日本国憲法21条が保障する表現の自由との関係で、「ヘイトスピーチ」を「規制」することが許されるのか、また許されるとしてもどこまでの対応が許容されるのかについて、これまで議論が続いてきた。

本稿では、ヘイトスピーチと表現の自由との関係を概観した上で、今般のヘイトスピーチ解消法及びヘイトスピーチ対処条例の内容を紹介し、それらの運用可能性、また今後のさらなる対応方法について検討したい。

2 「ヘイトスピーチ」の「規制」に関する憲法上の問題

(1)「ヘイトスピーチ」とは

ア 「ヘイトスピーチ」の意味

ヘイトスピーチはしばしば日本語で「憎悪的表現」又は「差別的表現」と呼ばれるが、他者に対する憎悪又は差別的感情を込めた表現がすべて「ヘイトスピーチ」とされることはない。一般的に、ヘイトスピーチとは、人種、民族、国籍、性などの属性を有するマイノリティの集団又はそこに帰属する特定の個人若しくは団体に対する、その属性を理由とする有害で攻撃的な差別的表現を指すものとされる(師岡〔2013〕48頁、芦部・高橋〔2015〕196頁)。

そして、そのような表現の中にも、①対象となった集団又はそこに帰属する特定の個人若しくは団体に対する差別や暴力行為を煽動(せんどう)するものと、②対象となった集団又はそこに帰属する特定の個人若しくは団体を対象とする名誉毀損・侮辱の2つの類型に区別されるとの指摘がある(曽我部〔2016〕)。

イ 我が国におけるヘイトスピーチの状況

我が国において伝統的に差別的表現の問題として主に取り扱われてきたのは、部落差別的表現であったとされる。しかし近年、在日韓国・朝鮮人に対する差別的表現を伴った示威行進(排外主義デモ)が東京・新宿区の新大久保地区や大阪市の鶴橋駅周辺で行われ、国内外で大きく報じられたこともあり、在日外国人等の人種・民族的マイノリティに対する差別的表現が、ヘイトスピーチ問題の中心となった。

特に、2009年12月から翌年3月にかけて「在日特権を許さない市民の会」(以下「在特会」という)が京都朝鮮第一初級学校に押しかけ、差別的表現を伴う街宣活動を行った事件(以下「京都朝鮮学校事件」という)は、その街宣活動中の表現内容の過激さだけでなく、在日外国人に対するヘイトスピーチの法的規制に関して大きな議論を呼んだ。

この事件では、活動に参加した在特会構成員が、威力業務妨害罪(刑法234条)、侮辱罪(同法231条)及び器物損壊罪(同法261条)で逮捕起訴され、懲役1年から2年の有罪判決を受け(最高裁平成24年2月23日決定により確定)、また学校運営者を原告とする民事事件において約1,200万円の損害賠償を命じる判決を受けた(最高裁平成26年12月9日決定(判例集未登載)により確定)。民事事件において、地裁判決は、国連の人種差別撤廃委員会が「憎悪及びレイシズム的表明に対する追加的措置、とりわけ……関連する憲法、民法、刑法の規定を効果的に実施することを確保する」よう勧告したこと(2010年3月総括所見)を受けて、民法上の不法行為が「人種差別」を動機として行われたときは、人種差別撤廃条約が民法の解釈に影響し、損害の認定を加重させるべきと判断した(京都地判平成25年10月7日判時2208号74頁)。

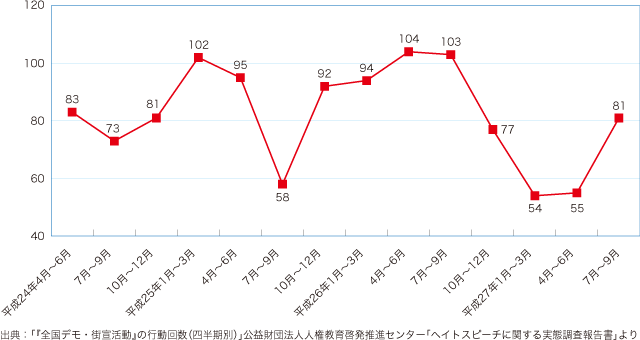

公益財団法人人権教育啓発推進センターによる「ヘイトスピーチに関する実態調査報告書」(2016年3月)によれば、2012年4月から2015年9月までの3年6か月の間に実施されたヘイトスピーチを伴うデモ・街宣活動の件数は、全国で1,152件である。また、2012年1月1日から2015年12月16日までの約4年間に新聞やNHKニュースにおいてヘイトスピーチが取り上げられた件数は291件に上っている。

このように、在日外国人を対象とするヘイトスピーチが活発化し、マスメディアをはじめとする社会の関心が高まる中、2016年2月9日までに、全国の298自治体の議会において、国に対し、ヘイトスピーチについて実効性のある対策の要請や、表現の自由に配慮しつつも法整備を含めた対策の検討・実施を求める意見書が採択されている。

筆者が所属する新宿区議会においても、2015年6月19日、国に対し、表現の自由に十分配慮しつつも、ヘイトスピーチ対策について、法整備を含む強化策を速やかに検討し実施するよう求める「ヘイトスピーチ対策について法整備を含む強化策を求める意見書」を、全員一致で採択した。