2023.06.12 まちづくり・地域づくり

第4回 「音楽」を活用したまちづくりの成功要因① 文化は“振興”からまちづくりの“基点”に──音楽を活用した新たな仕組みづくり

かわさきジャズ実行委員会/「音楽のまち・かわさき」推進協議会 、公益財団法人川崎市文化財団事業課担当係長 前田明子

第2回、第3回の松木氏の連載では、“自分たちのまちは、自分たちでつくる”という活動的な人々=活動人口(地域に対する誇りや自負心を持ち、自身のスキルや知見をまちに還元するまちづくりの主体となる人々)が増えることが、人口減少社会における持続発展可能なまちづくりに寄与すると提唱され、さらにその創出につながる三つの要素「人的資本の呼び込み」、「価値共創」、「自分ごと化」に基づく四つのステップによる活動人口創出のフレームワークが示された。

本稿では、この松木氏の論を受けて、地域の質的な変化をもたらすベースとなりえる文化芸術の可能性について言及する。

はじめに

筆者は、行政との協働による文化事業を数多く行ってきた経験から、市民参加型のいきいきとした地域づくりには地域の文化活動の厚みを増やしていくことこそ必要であると考えている。今回と次回は、国の文化政策も文化振興から文化づくりへと大きく転換する中で、音楽を活用するまちづくりの比較的新しい事例をひも解きながら、文化事業を推進することでどのような効果が期待できるのか、あるいは地域貢献に資する文化事業のはじめ方とはどのようなものかという視点を提示していきたい。

文化芸術は保護・振興からまちづくりの基点に

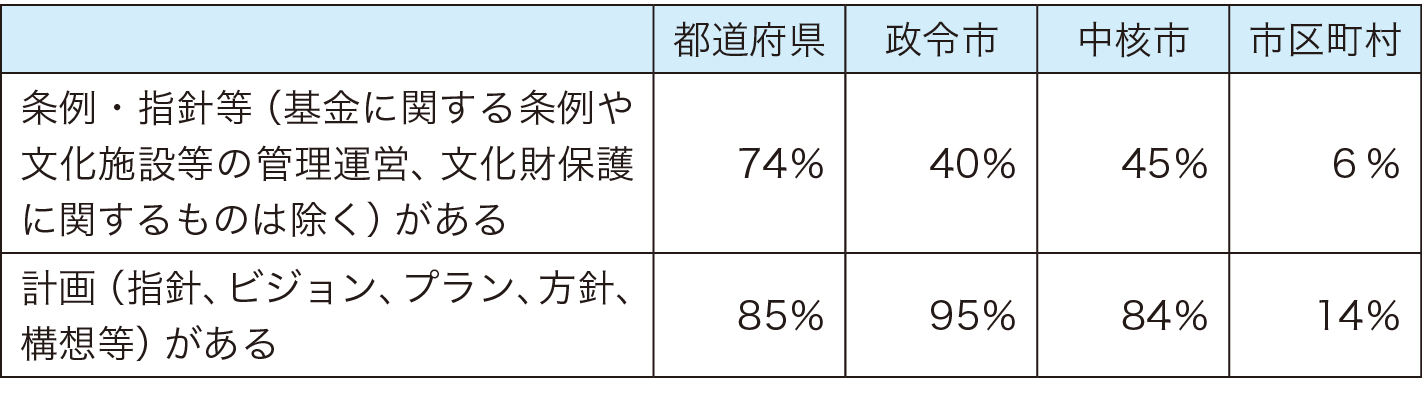

まず、文化政策の現在地を見ておきたい。東京2020オリンピック・パラリンピック大会に向けて日本の文化を世界に発信していこうという機運が高まりつつあった2017年、「文化芸術振興基本法の一部を改正する法律案」が議員立法により可決・成立し、「文化芸術基本法」(以下「基本法」という)が制定された。これにより2001年に制定された「文化芸術振興基本法」から「振興」の二文字が消え、文化政策が文化芸術の振興だけでなく、観光やまちづくり、国際交流、教育など関連分野の施策と連携することが基本理念に示されたことは、国の文化政策の大きな転換点であった。また、こうした施策を推進するために、行政機関、文化芸術団体、民間事業者、学校、地域等がこれまで以上に連携することが期待されている。自治体における文化政策のほとんどは「法定受託事務」ではなく「自治事務」であるので、国の政策を縮小再生産するのではなく、文化条例や総合計画・基本計画等を策定し、自治体独自の文化政策を主体的に展開していく必要がある。ところが、特に大都市以外の市区町村ではこうした条例や計画の整備はほとんど進んでいない(表)。中川(2017)は自治体文化政策の拠点が公立文化施設であるとし、全国に約1,900館ある公立文化施設の90%が自治体設置であるにもかかわらず、大多数はこうした条例や計画が定められていないために、戦略なきまま文化事業の展開を文化施設の現場に慣習的に依存し続けていることを指摘している。

出典:文化庁「地方における文化行政の状況について(令和2年度)」(2022年)19~30頁を基に筆者作成

表 文化条例・計画等の策定状況