2022.08.10 政策研究

第7回 ゼロカーボンシティの表明をパフォーマンスで終わらせないために

前所沢市議会議員 木田 弥

【今回のテーマから考えられる一般質問モデル案】

〇(ゼロカーボンシティを表明しながら地球温暖化対策実行計画(区域施策編)(以下「区域施策編」という)を策定していないまちでは)表明の実効性を高めるためにも、区域施策編の策定は必須ではないのか?

〇(ゼロカーボンシティを表明かつ区域施策編を策定しているまちでは)表明していながら、区域施策編の目標値では、2050年にはゼロになっていない。この違いをどう説明するのか?

○区域施策編の計画書に、そもそもGHG(温室効果ガス)吸収源の算出及び記載がない。これはどういうことか?

〇ゼロカーボンシティ達成のためには、GHG排出量削減のみでは限界がある。そのためのGHG吸収源の活用以外の具体的な方策は?

前回までは、GHG排出量を算出する上で、現況推計及び将来推計についてどのような考え方でどのように算出するかについて見てきた。議員の立場では正確に算出する必要はないが、おおむね理解いただけたことと思う。GHGは気体なので実測はほぼ不可能、GHGの発生源を確認し、発生源の活動量を把握してGHG発生量を類推するということである。

ゼロカーボンシティ表明と区域施策編の整合性はとれているのか

さて、今回は、GHG吸収量の算出方法について確認しておく。と同時に、ゼロカーボンシティの表明と区域施策編との関係についても改めて確認しておきたい。この関係についてしっかりと整合性をとっている地方公共団体は、まだ少数派のように見受けられるので、地球環境問題通を目指す議員にとっては、一般質問及び議案質疑の宝庫ともいえる。

上記の一般質問モデル案には採用しなかったが、ゼロカーボンシティの表明を行っていない、ある意味賢明な地方公共団体では、なぜ表明しないのかという質問案もありだ。

表明が先か区域施策編の策定が先かは、「鶏が先か、卵が先か」に似た性質があり、本連載第3回の質問モデル案で提案した「区域施策編の策定を検討するべきではないか」と重複するので、あえて取り上げなかった。

ゼロカーボンシティの表明と区域施策編策定はセット

ゼロカーボンシティを表明するということは、2050年には、我がまちにおけるカーボンニュートラルを達成するということ。ゼロカーボンシティの表明は、正式には「2050年二酸化炭素排出実質ゼロ表明」と環境省ではホームページで表現している。

「炭素排出実質ゼロ」つまりカーボンニュートラルの定義は、「CO2などの温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と、森林等の吸収源による除去量との間の均衡を達成すること」(1)であり、GHG排出量-GHG吸収量=0が基本。そのため、GHG吸収量の算定がとても重要であることが理解いただけるだろう。

ところが、実際には、GHG排出量をゼロというのは基本的に考えにくいので、我がまちに広大な森林や草地や農地があってGHG吸収量が大きくなければ、炭素排出実質ゼロの達成はおぼつかない。どこかで帳尻を合わせなくてはいけない。そこで、連載第2回でも説明したように、我がまち以外で発生したGHG排出権(二酸化炭素吸収量)を何らかの形で獲得する必要がある。後ほど紹介するように、実際に千葉県浦安市と山武市との間で取組みが始まっている。

ゼロカーボンの帳尻合わせをするためにも、そもそも区域施策編が策定されないとゼロカーボンの判断は不可能だ。だが、実際にはゼロカーボンシティ表明をしながらも区域施策編を策定していない地方公共団体は多い。

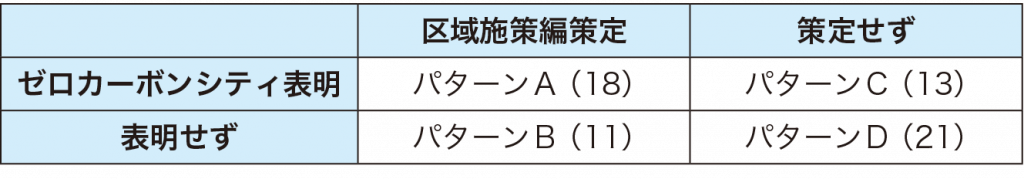

例えば、筆者の住む埼玉県。2021(令和3)年度における区域施策編の策定実績は29市町村で、埼玉県内全63市町村中45%が策定。この数字は全国的にも高い方に位置付けられる。63市町村中、ゼロカーボンシティを表明している市町村は31。以下、それぞれの市町村の行動は4パターンに分けられる。

表1 埼玉県市町村におけるゼロカーボンシティ表明の有無と区域施策編策定の有無

●パターンA:区域施策編を策定し、かつゼロカーボンシティを表明している市町村は、18市町村。

●パターンB:区域施策編を策定しながら、ゼロカーボンシティを表明していない市町村は、11市町村。

●パターンC:区域施策編を策定していないが、ゼロカーボンシティを表明している市町村は、13市町村。

●パターンD:区域施策編の策定も、ゼロカーボンシティの表明もしていない市町村は、21市町村。

このパターンCの市町村に旧知の友人が市長を務めている市も含まれており、その市は鋭意区域施策編の策定に向けて準備を進めている。

だが、そういった気配も感じられない市町村であれば、なぜ区域施策編を策定しないのか、その理由は何なのか、そして、もし他の方法を考えているとするなら、その方法についても議会で質問されることをお勧めする。

さて、パターンAの市町村でもチェックしておきたいポイントがある。当然ながら、ゼロカーボンシティを表明する以上、区域施策編の2050年のGHG排出量からGHG吸収量を引いた排出量はゼロになっていないと、おかしい。

埼玉県所沢市では、2050年度のGHG排出量の削減目標は、以前の国の長期目標と同様に80%。また、将来推計値の算出結果には、GHG吸収量は考慮されていないようである。

残念ながら、この20%を埋めるための具体的数値は示されていない。一番簡単なのは、この20%のGHG排出量を吸収できれば、ゼロカーボンは達成する。しかし、所沢市のような都市部では、GHG吸収源となる林地や農地の面積も限られており、GHG吸収量を算出計上することは事実上不可能だ。

この点については、議会の場で、その差をどうすべきか、どうするつもりなのかについて確認しておく必要があるだろう。ゼロカーボンシティ表明をしている以上、何らかの説明責任を果たす義務が執行部側にはあるからだ。そのため、そういうからくりを理解している賢明なまち(?)は、安易にゼロカーボンシティを表明していないとも考えられる。

GHG吸収量については、GHG排出量に比べて割合としては小さいとはいえ、例えば保全緑地のGHG吸収量を市民の皆さんに確認いただく意味でも算出する意味はあると筆者は考えている。