2022.07.11 政策研究

第7回 政策(減災)と安心・不安

元・大和大学政治経済学部教授 田中富雄

政策と安心・不安

本稿では、政策(減災)と安心・不安について考える。政策の安心と不安は、社会とそこに生きる人々にどのような影響をもたらすのであろうか。

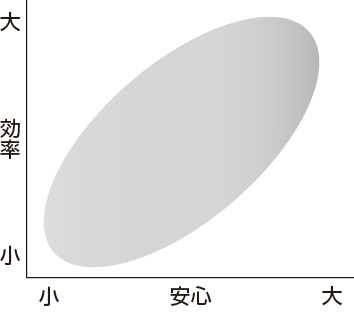

自治体政府(議会・行政)への安心は、市民・団体・法人活動や自治体政府(議会・行政)活動の効率を高め、自治体政府(議会・行政)への不安は、市民・団体・法人活動や自治体政府(議会・行政)活動の効率を低めることになる。安心と効率は相反関係にある(図1参照)。

では、市民の安心を高め、不安を取り除くには、議会はどのような政策を講ずることが求められているのだろうか。ここでは、災害(減災)を例として考える。

出典:筆者作成

図1 安心と効率の相関関係イメージ

複合災害と安心:安心のための人・コミュニケーション

災害は、複数の災害が同時に起こることもある。東日本大震災は地震、津波、原子力発電所事故が同時に起きた複合災害(1)といわれている。近年では、地震や津波のほか、台風や線状降水帯による風水害、新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という)が複合している。

そして、災害は人々に不安をもたらす。複合災害であれば、なおさらであろう。そのとき、支援があれば多少とも安心することができる。人が安心するためには、人によるコミュニケーションが求められる。コミュニケーションがあれば、安心し、元気が出てくることになる。このことは、災害時でなくとも入院したときに面会に来てくれる人のあることが、入院者に安心と元気をもたらすことを想起すれば明らかであろう。災害時も平常時も、人には安心が求められており、安心のためには人とのコミュニケーションが必要なのである。