2022.06.10 政策研究

第6回 政策(交通安全、防犯、ジェンダー〔多様性〕、公文書管理)と信念・忖度

元・大和大学政治経済学部教授 田中富雄

政策と信念・忖度(そんたく)

本稿では、政策(交通安全、防犯、ジェンダー〔多様性〕、公文書管理)と信念・忖度について考える。政策過程(課題抽出、選択肢作成、決定、実施、評価)には、信念と忖度が関わっていることが少なくない。議会から見れば、首長との関係における信念を持った対立と利益誘導のための忖度(同調)がありうるだけでなく、議会は合議制機関であるため、議員と議員との関係における信念・忖度の対立・同調もありうる。場合によっては、議員と職員(事務局職員・執行部職員)の間においても同様のことがありうる(ここでの忖度とは、ネガティブな意味で使用している。次節参照)。

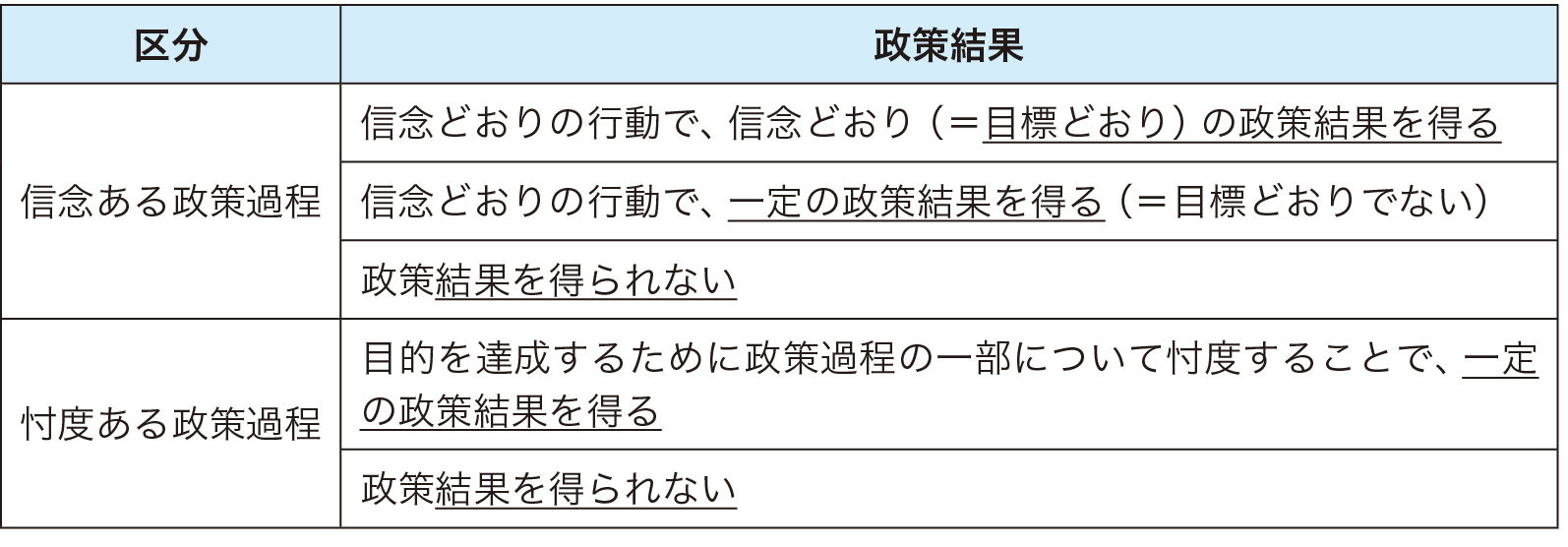

このため、政策過程は「信念ある政策過程」と「忖度ある政策過程」に大別できる。それぞれの政策過程は、議員自らが実現したい政策の帰結に変容をもたらし(表1参照)、これらは、市民の期待する適正な政策に変容をもたらす。

出典:筆者作成

表1 「信念ある政策過程」、「忖度ある政策過程」と政策結果

欲望の肥大化と忖度

人は、「公共の福祉」を実現したいという気持ちと、それよりも「自己の利益(例えば、経済的利益・名誉的利益)」を優先したいという気持ちの間で揺らぐことがある。これら二つの気持ちは必ずしも二律背反するものではない。例えば、名誉的利益の一つとして永年勤続議員表彰があるが、表彰を受けたからといって「公共の福祉」を実現したいという気持ちがなくなることはないであろう。

しかし、経済的利益も名誉的利益も、欲望は肥大化しうる。利益を得たいという気持ちのコントロール(制御)が利かなくなることもある。コントロールが利かなくなると悪い意味での忖度をすることもある。忖度の意味は、もともと「自分なりに考えて、他人の気持をおしはかること」(新明解国語辞典)という意味でありポジティブな意味であったが、ここでは「立場が上の人の意向を推測し、盲目的にそれに沿うように行動すること」(新明解国語辞典)というように、忖度をネガティブな悪い意味で用いる。

このネガティブな意味での忖度は、「結果に固執するあまり適正な政策過程(決められている工程や、やり方など)を都合のいいように変更してしまう」ことになる。その根底には、行き過ぎた「できる人だと思われたい」、「出世し経済的利益・名誉的利益を得たい」などの気持ちがあると思われる。