2022.04.11 政策研究

第4回 政策(まちづくり)と文脈

元・大和大学政治経済学部教授 田中富雄

はじめに─政策と文脈

本稿では、政策(まちづくり)と文脈について考える。ここでの「文脈」とは、「物事をそのように考えるに至った筋道・背景」という意味で用いる。そのため、「文脈」は「状況への配慮」を必要とする。

同じ年齢であっても政策に対する判断が異なることがあるが、その理由を確認すると育った家庭環境や地域環境が異なることによることもある。そのとき、政策判断には文脈を考慮することが必要となる。例えば、高度成長期・安定成長期・バブル期・失われた30年という年代区分や、都市部・農村部という地域区分によって人々を取り巻く社会環境が大きく異なる場合には、その人たちの文脈を正しく考慮することが必要となる。高度成長期であっても、農村部の人口は減少していたことを忘れてはならない。

このように、政策においては「文脈」を考慮することが求められており、合議制機関である議会がより多面的に「文脈」を考慮することは、より適正な政策の決定・実現につながる。そのことは、市民の信託に応えることでもある。

自らの価値・文脈と他者の価値観・文脈の整合

佐野亘は、文脈について、政策デザイナー(設計者・構想者〔( )内は筆者補注〕)は、政策をデザインする際には、自分がどのような解釈枠組み(世界観、歴史観、道徳観、将来ビジョン、社会理論など)に基づいて文脈を捉えようとしているのか自覚するとともに、より多くの人々が納得するような文脈の設定を行う必要がある。唯一の正しい理論に基づいて、唯一の正しい文脈を設定しようとするのではなく、できるだけ多くの人に納得してもらえるような意味付けが可能となるように文脈を設定する必要がある。あるいは、少なくとも、自分とは異なる解釈枠組みの持ち主に対して、どのように自分の解釈枠組みを理解してもらうか、あるいは、自分とは異なる解釈枠組みの持ち主とどのようにして折り合いをつけるか、ということを考える必要があると述べている(佐野 2018:281)。

議員もこの政策デザイナーと同じように、自らの価値観(世界観、歴史観、道徳観、将来ビジョン、社会理論など)と文脈を再確認し、併せて他者の価値観と文脈を確認する必要がある。そうすることで、自らの考えも他者から受け入れられる可能性が出てくる。

「文脈に沿った政策過程」と「文脈に沿わない政策過程」

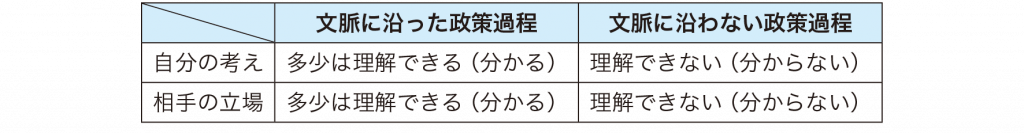

表1に示すように、「文脈に沿った政策過程」では、「自分の考えが多少は理解できる(分かる)」し、「相手の立場も多少は理解できる(分かる)」。一方、「文脈に沿わない政策過程」では、「自分の考えが理解できない(分からない)」し、「相手の立場も理解できない(分からない)」ことになる。

ここでいう政策過程とは、課題抽出・選択肢作成・決定・実施・評価の過程をいう。

出典:筆者作成

表1 文脈に沿った(沿わない)政策過程で異なる自分の考え(相手の立場)の理解度

そして、文脈を踏まえた政策過程における政策決定は、文脈に沿わない政策過程における政策決定との比較において、議会・議員に新たな知識・情報を求める。新たな知識・情報を踏まえた議論とその集積は、議会(組織)にとっても議員(人)にとっても成長しうる条件となる。例えば、新人議員は、議会の慣例など今まで知らなかったことを知ることで、他の議員との新たな関係性を築くことができる。議員が期を重ねネットワークを広げることにより、さらに新たな知識・情報を得て十分な議論の可能性が高まる。