2021.11.25 政策研究

第20回 中心性(その6)

東京大学大学院法学政治学研究科/公共政策大学院教授 金井利之

中心地理論

全ての地区・地点にサービス提供拠点を配備することは、提供面、すなわち、提供に要する費用の面から、あり得ない(1)。したがって、サービス提供拠点は、どこかに集約され、その提供拠点からある管轄範囲の人々や空間にサービスが提供される。もっとも、サービス拠点の所在が、あまりに人々の居住地や現在地から遠隔に過ぎれば、サービス享受への接近(アクセス)が困難である。それは、人々が拠点に出向く場合でも、サービス提供主体が拠点から人々の所在地(居宅など)を訪問する場合でも、同じことである。したがって、拠点の集約には限りがある。

このように、提供面と享受面のせめぎ合いの中で、提供拠点が配備される必要がある。享受面では、できるだけ人々の近くに配備されることが望ましいが、それを制約するのが提供に要する費用である。サービスの性質によって、提供に係る固定費用や単位費用が変わってくる。したがって、サービス提供に係る費用を基準に、サービス提供拠点が分化してくる。

例えば、日常的な診療はそれほどの費用がかからないとしても、高度の治療や入院を要する医療機関は、かなり大きな(専門家を含めた)人員・設備・金銭などの費用がかかる。こうして、より広い地理的範囲の人々や土地にサービスを提供する中核的な大病院と、より狭い範囲にサービスを提供する日常的な診療所とに、地理的に分化して配備されることが考えられよう。

住民がたまにしか使わないサービス、それゆえ、サービスへの接近が面倒であってもやむを得ないと考えられるサービス、あるいは、提供に大きな固定費用がかかるサービス、さらには、一定数の住民又は利用者を集めるという規模が必要なサービスなどは、より少数の拠点に集約され、結果的に、地理的により広いサービス提供範囲を管轄として受け持つ。そうでないものは、より多数の拠点が整備され、より狭いサービス提供範囲を受け持つことでよい。そうしたサービス提供拠点が、多段階に階層化されることも考えられよう。前者が相対的に高次の中心地として、後者が低次の中心地として、位置付けられる。

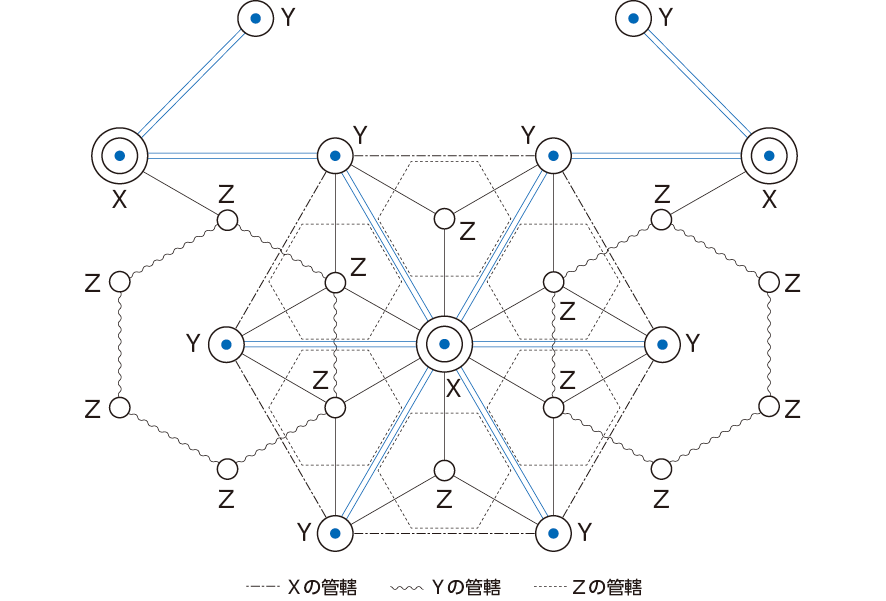

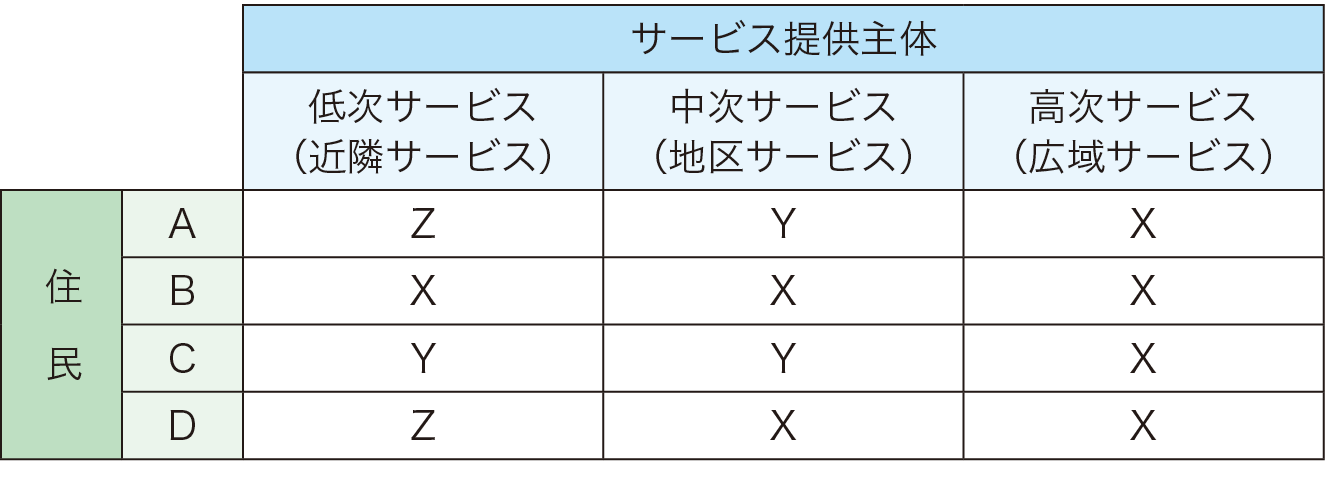

このような発想は、クリスタラーやレッシュの中心地理論として始まり、都市の階層性として議論されてきた(2)。地理的には同一平面に「点」として記述される市区町村や都市が(3)、あるいは、市区町村や都市という中心地が(図1)、サービス提供拠点の機能として高次・中次・低次の階層に、つまり垂直的に、どこかに配列される(図2)。

図1 中心地(地理的平面)

図2 中心地(階層性)

中心地理論では、行政が提供する行政サービスと、民間事業者が提供する民間サービスとに、特段の区別はない。また、行政サービスでも、国・都道府県・市区町村それぞれが提供するサービスに、特に区別はない。どのような提供主体であったとしても、その拠点が地理的にどこに所在するのかが、そして、その拠点はどのようなサービス機能を果たしているのかが、重要な関心である。