2021.08.12 議員活動

第11回 自治体議員の変容と「モチベーション」、「メンタリティと制約要因」、「資質」

元・大和大学政治経済学部教授 田中富雄

1 人はなぜ議員になろうとするのか

本稿においては、自治体議員の変容と「モチベーション」、「メンタリティと制約要因」、「資質」について議論するが、その前に「人はなぜ議員になろうとするのか」について考えてみよう。

待鳥聡史は、人が何らかの仕事に就く理由について、仕事をすることによって生じる負担(例えば、時間やストレス)よりも、得られる便益(例えば、報酬や社会的威信)が大きいためであろう。このことは代議制民主主義における委任にも当てはまる。そして議員は、主観的には世の中のためになり、少なくとも一部の人にとっては魅力を伴った行為でもあり、面倒さや重圧を上回るとき、委任を受け入れて、政治家という仕事に就くことになるという(待鳥 2015:126)。

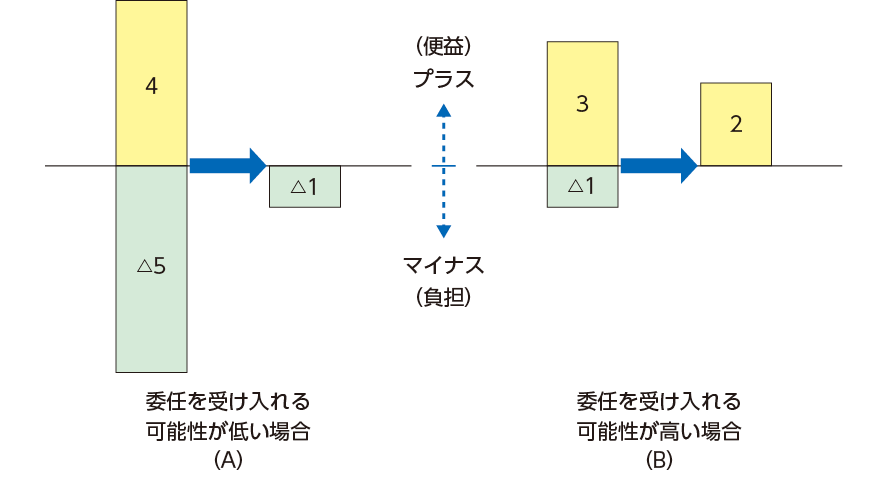

この考えを表したものが図1である。ここでは、プラス(便益)とマイナス(負担)で大きい方が顕在化する。したがって、(A)(B)を比較すると、(A)はプラス「4」ではあるがマイナス「5」なのでトータル「△1」、(B)はプラス「3」と(A)のプラス「4」より小さいがマイナス「△1」なのでトータル「2」である。このことは、(A)の場合であれば委任を受け入れる可能性が低く(受け入れないことの顕在化)、(B)の場合であれば委任を受け入れる可能性が高いこと(受け入れることの顕在化)を表している。すなわち、(B)の場合には「人は議員になろうとする」可能性が高まることになる。

2 誘因と「委任と責任の連鎖関係」

ある人や組織が何らかの行動をしたい、行動することにプラスの効果があると思わせる、動機付けとなる要因を「誘因」という(待鳥 2015:126)。待鳥がいうように、政治家が政策決定を行う際には、その政策が支持者のためになるとか、自分のためになるとか、国家の将来を考えてとか、必ず理由がある。この理由をつくり出すのが誘因である(待鳥 2015:126)。

しかし、NHK地方議員アンケート調査(1)によれば、「(所属)議会についてどう思いますか」という質問に対して、「有権者は議会に無関心だ」と思うかという質問に対する議員の回答は、「とてもそう思う(11%)」、「ある程度そう思う(55%)」、「あまりそう思わない(29%)」、「全くそう思わない(3%)」、「無回答(2%)」となっている。このような意識は、議員から見ると議員になろうという誘因とはならない。これでは、市民と議員の「委任と責任の連鎖関係」を機能させることはできない。

一方、市民が議会に関心を持ち議員の顔が見えれば、議会活動に市民の関心が向く。市民の目が議会に向けられれば、議員の緊張感や使命感が高まり、議論が活性化すれば、その結果は地域の暮らしに還元される(NHKスペシャル取材班 2020:7)。この場合には、「委任と責任の連鎖関係」を機能させることができる。