2021.02.10 議会運営

第10回 失言と発話、話し合いと〈つなぎ・ひきだす〉力

龍谷大学政策学部教授 土山希美枝

力のない演説、繰り返される失言

国政を見ていると、特に権限を預かっている側の、政治と政策を語る言葉がどんどん空疎に、虚実に偏っていることに危機感を感じる。なぜだろう? あの地位に立つ以前に、その人はどんな言説空間にいて、そこでどう鍛えたり鍛えられなかったりしたのだろうか。かつては鍛えられていたが、緊張感を持っていなければいけない言説空間から離れ、簡単にいえば、自由気ままに発話しても発話しなくてもその人が尊重される関係性にある空間に浸っている間に、衰えたのかもしれない。そんなことを想像させられるほどだ。

「緊張感を持っていなければいけない言説空間」というのはまさに、都市型社会の開かれた(public)な空間、公共空間というか、ヒロバなのだが、そこでの発話や話し合いでの振る舞いのあり方について、実はあまり意識されていないのではと感じる。今回は、この点を取り上げてみよう。

都市型社会で語るということと、その規範

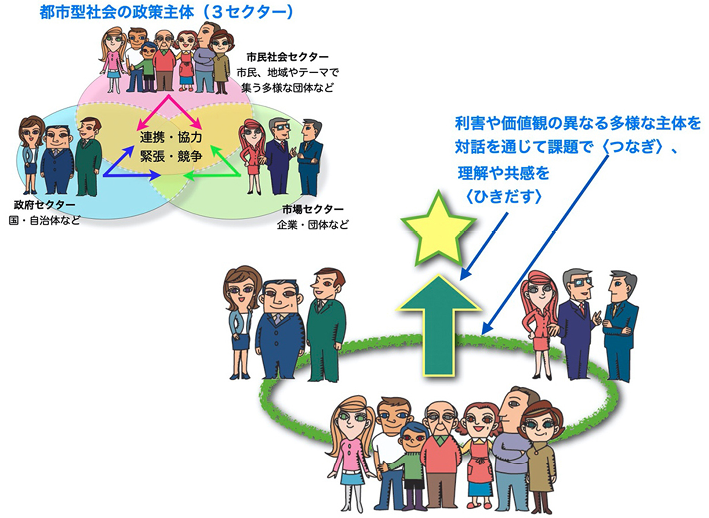

わたしたちが生きる社会は、多様な個性、利害、価値観を持つ人々で構成されている。わたしたちの足元には、様々な、そして錯綜(さくそう)した〈政策・制度〉がネットワークとなって張り巡らされていて、これがなければ日々を営むこともままならない。このような今日の社会を「都市型社会」という。都会か、田舎かということではなく、そういうタイプの社会だということに注意されたい。電気、ガス、水道は「都市装置」と呼ばれ、「自然」では扶養できない量の人口が集まって暮らすためのシステムを意味したけれど、今は、ライフライン=生命線と表現される。社会資本、社会保障、社会保健といった政策が、「人々に必要不可欠な水準」を整備するための機構である国や自治体などの政府によってだけでなく、市民や企業・団体によっても提起され進められている。都市型社会は、そんな特性を持つ社会だ(図)。

だから、政治家に限らず、公共の場/開かれた場/パブリックな場所で、つまり、この都市型社会で、その社会を構成する人々が存在する空間で発話するということは、自分とは異質な個性/利害/価値観を持つ人々に対して語りかけるということだ。

したがって、どんな人がそこに存在していて、自分の発話がどう受け取られるかということを想像することが発話者には必要になる。だから、度重なる失言の背景には、まずその想像力の欠如が感じられるし、その想像の上で発話しなければ発話者である自分の評価が落ちる、ということに対する警戒の欠如を感じてしまうのだ。

そんなことを考えると何も発話できない、と思われるかもしれない。しかし、全く視界のない真っ暗闇で崖に囲まれているように発話におびえる必要はない。都市型社会の開かれた場、公共の場や機会、本連載でいうヒロバでの発話の規範を理解すればいいのだ。

それは、分かっている人には自明のことにすぎるだろうが、「多様な個性、利害、価値観を持つ人々が自分の発話を聞いている」ことをいつも念頭に置くことだ。ついで、自分を含め、この社会にともにある人々には、様々な困難がある/困難に向かい合うことがある。その事実に配慮すれば、特に、社会の中で少数者であったり、弱い立場にあったりする層を尊重しない発話、傷つけうる発言、否定すると受け取られうる発話は、「ともに社会にある同胞」に対しなすべきではないことは当然のこととなるではないか。

多様な個性、利害、価値観を持つ、自分とは異質だが同じく尊重されるべき人々と、「わたしたち」としてこの社会に存在していて、その中で困難を抱える人、少数者や弱い立場にある人を尊重する姿勢を持ち、そのことを想像しながら発話する、ということが、都市型社会の公共空間における発話の最も基礎にある規範といえるのではないだろうか。