2021.01.15 議員活動

第4回 課題抽出と議会

元・大和大学政治経済学部教授 田中富雄

1 多忙な議員と求められるメリハリのついた議員活動

今回は、自治体政府の政策過程(課題抽出、選択肢作成、決定、実施、評価)における「課題抽出」と議会について考えてみよう。課題抽出は、政策過程の最初に位置付けられるものである。ところで、議員は課題抽出だけをしているわけではない。会期になれば議案審議がある。会期外にも予算・決算特別委員会や当該自治体に固有の特別委員会も開かれる。議会改革のための会議(特別委員会や全員協議会など)を開いている議会も多い。議会だよりの発行や議会報告会・意見交換会の準備・開催・まとめ等の活動が増えている。一般質問の答弁に対する追跡調査をすることもある。積極的に視察研修や講義型研修・ワークショップ型研修に取り組んでいる議会・議員も少なくない。

このように、議員は多忙である。主権者である市民の声に応えようとする議員であればあるほど多忙になる。多忙だと心が滅びるといわれることもある。とすれば、議員は、適度な議会活動をする必要がある。ここでいう適度な活動とは、メリハリのついた議員活動と言い換えることができよう。そして、その活動は全力で行われることが求められている。

2 議会・議員としての課題抽出

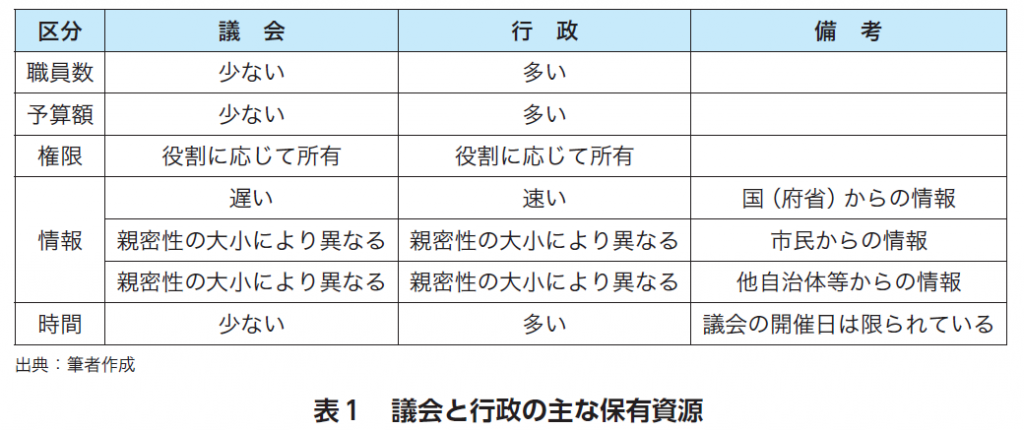

ここで「課題抽出」とは、「社会で解決すべきと認識された課題を選択すること」である。課題抽出を考えるに当たって気をつける必要があるのは、使える資源には限りがあるということである。もちろん自治体政府全体としても資源には限りがある。議会と行政との比較においては、表1に示したように職員数と予算額の比較において、議会の保有する資源は、行政の保有する資源に比べて少ない。権限はそれぞれの役割に応じて保有している。情報については、国からの情報入手は行政の方が速いのが一般的である。市民からの情報や他自治体等からの情報入手は、市民ないし他自治体等と議会(議員)ないし行政とのネットワークを前提とした親密性の大小により異なる。時間は、議会の開催日数(会期外活動日数を含む)は行政の開庁日数(職員の勤務日数)と比べて少ない。総じて、議会の保有する資源は、行政の保有する資源よりも限られている。

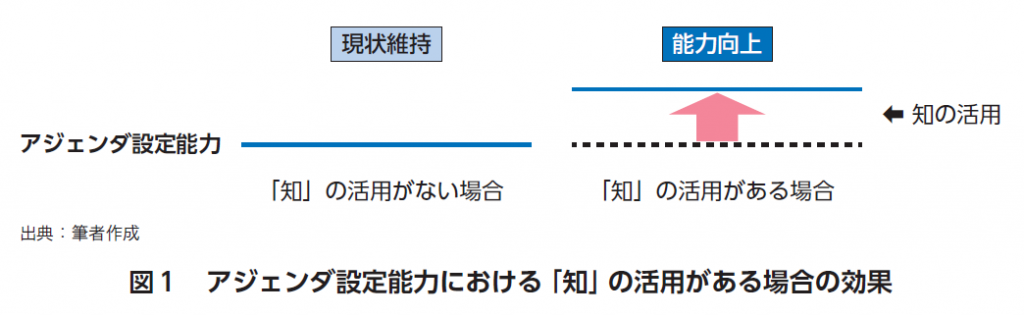

このような状況下で、議会・議員が行政と対等に議論するためには、議会として持つ情報が広範であることは望まれるものの、議論するテーマについては絞り込むことが必要である。また、連載第3回で触れたように「知」を活用することが議会・議員にとって肝要である。「知」を活用することには、行政の持っている資料を活用すること、自ら相互参照(自治体が政策決定に際して他の自治体の動向を参考にする行動(伊藤 2002:21))すること、利害関係人や一般市民や専門家の知見を活用することが含まれる。そうすることで、議員や議会事務局職員数に限りがあるため、誰かが気づき、課題であると認識していても、他の課題があると課題として抽出されない(アジェンダ(議題)に載らない)ことを極力防ぐこともできる(図1参照)。なお、議会においては、議事日程でアジェンダの設定がされたか否かを把握できる。

決定過程において議会における資源の量は特に不足しがちである。すなわち、条例や予算などの議案審議は、多くの案件を一定の期間内において処理することが求められている。これは、時間という資源の有限性を前提としている。しかし、議会は時間という資源の有限性を前提とするだけではなく、市民のために会議時間延長、会期延長、継続審議などの方策をアジェンダの設定見直しに絡めて検討することが期待されている。