2020.07.27 議員活動

第4回 災害に対するレジリエンスを高める制度と仕組み

関東学院大学法学部地域創生学科教授 津軽石昭彦

第4回(第7講、第8講)のポイント

1 自然災害による被害を最小限に抑制するために、国土強靭化基本法では、自治体は、地域の災害に対する脆弱(ぜいじゃく)性を評価し、最悪の事態を回避するソフトとハードの施策を「国土強靭化地域計画」として推進することとされている。

2 大規模災害時に重要な役割を果たす地域の自主防災組織は、多くの課題を抱えており、テコ入れが必要である。

3 住民の生命を守るための防災教育では、学校、企業等に属さない地域住民への「防災リテラシー」を高める取組みが継続的に求められる。

第7講 災害に対するレジリエンスを高める法制度

これまで、我が国の防災、復興政策の歴史的な背景も含めて、災害対策基本法を中心に我が国における災害に関する基本的な法制度について、防災政策の立案から災害直後の総論的なことまでを述べてきました。今回からは、実態も踏まえた各論的なことを述べていきたいと思います。

1 国土強靭化基本法の概要

連載第1回でも述べましたが、災害に関する政策を大きく「防災」と「復興」の視点から見た場合、「防災」から「復興」への移行をできるだけ迅速かつ円滑に行うことが重要であり、そのために「レジリエンス(復元力)」を高める視点が重要です。

すなわち、災害が日常的に発生することを前提とした場合、災害が発生した際の被害を防止又は最小化しつつ、できるだけ早く被害から復旧・復興させ、住民生活をもとに戻していくことが地域社会全体のダメージを低減させることにつながるのです。このような「レジリエンス」の発想を取り入れたのが「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法」(以下「国土強靭化基本法」といいます。この条文を指摘する場合、その条名のみを記します)です。

(1)なぜ国土強靭化か

国土強靭化基本法は、2013年12月に公布・施行されています。折しも東日本大震災が発生してから2年ということで、この法律は、想定をはるかに超える巨大災害が発生した場合に、財政的にも厳しい中、災害から国民の生命、財産を守るためには、防潮堤や堤防などのハードの防災施設の整備だけでは限界があるという認識のもとに制定されています。

「国土強靭化基本法」というと、報道などで「ハード事業」一辺倒の防災政策を進める法律という印象を持たれる人も多いと思われますが、法律自体は、ハードとソフトの施策を組み合わせた発想を基礎としています。すなわち、同法8条5号には、国土強靭化の基本方針の一つとして、「予測することができない大規模自然災害等が発生し得ることを踏まえ、施設等の整備に関しない施策と施設等の整備に関する施策を組み合わせた国土強靱化を推進するための体制を早急に整備すること」(下線筆者)と規定され、むしろこれまでのハード優先の防災政策を転換したものといえます。

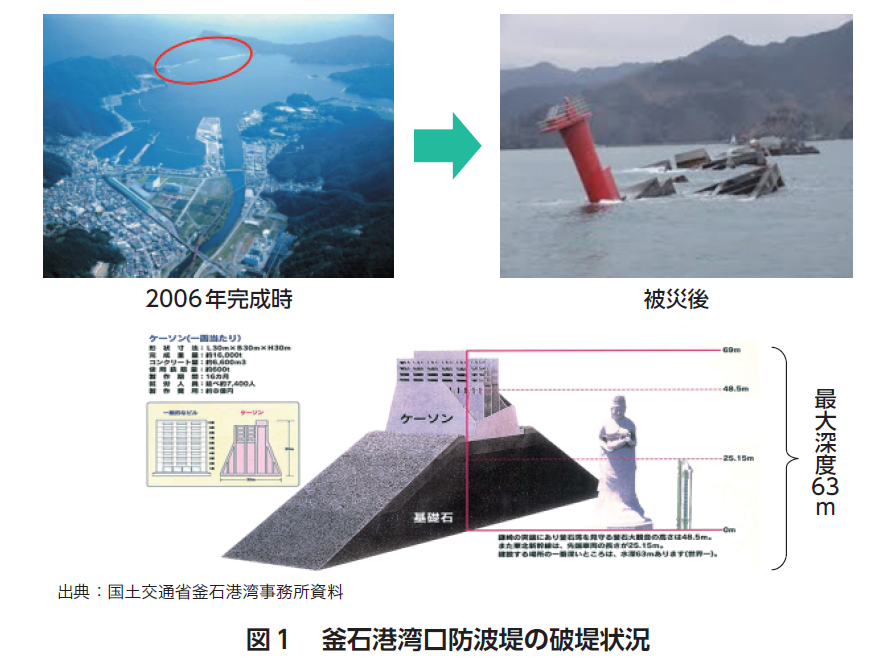

実際、東日本大震災では、絶対安全とされた原子力発電所が被災し、世界最悪の原発事故を引き起こしています。そのほかにも、当時、世界最深度の水深63メートルの岩手県釜石市の釜石港湾口防波堤や、まちを城壁のように囲んでいた岩手県宮古市田老地区の高さ10メートルの防潮堤などが震災による津波で破壊され、住民の生命・財産を完全に守りきることはできませんでした。

このように、想定外の自然災害に対して、住民の生命を守るために、ハードとソフトを組み合わせた対応によりレジリエンスを高めることを目指したのが、国土強靭化基本法です。

(2)国土強靭化基本法の基本理念

国土強靭化基本法2条では、「東日本大震災から得られた教訓を踏まえ」上記のようなレジリエンスの発想をもとに、次のような基本理念が定められています。

ア 「減災」の考え方の導入

従来は、頑丈なハードの施設整備で被害発生を防ぐという「防災」の発想が支配的でしたが、東日本大震災での経験を踏まえると、想定を超える巨大災害では、被害発生を完全に防ぐのは限界があるのが現実です。そのため、この法律では、住民の生命を守ることを第一に考え、的確な避難の確保などのソフト施策も組み合わせた上で、できる限り社会インフラや経済の被害も抑える「減災」という考え方が取り入れられています。

イ 「国民の生命、身体及び財産の保護」の優先

災害の発生が避けられない状況下で、国民のかけがえのない生命、身体、財産の保護を最優先に施策を推進することが明確に打ち出されています。

ウ 「国民生活及び国民経済に及ぼす影響」の最小化

ここでは、「国民経済に及ぼす影響」という視点が注目されます。東日本大震災では、グローバル経済が進展した中、東日本に立地する多くの製造業が被災し、サプライチェーンが崩壊したため、被災地から遠く離れた国内外の工場への部品供給が途絶え、世界経済にも少なからず影響を与えました。被災者の生活再建に向けた雇用確保を図るためのみならず、経済の世界的影響を最小化するという発想が、この法律には盛り込まれています。

エ 災害対策へのPDCAの考え方の導入

この法律では、各種の自然災害に対する現状の脆弱性から評価した、最悪の事態を想定し、それを防止するための計画を策定し、実行するというPDCAサイクルの仕組みが組み込まれています。災害対策基本法による地域防災計画が、災害発生時の教訓をもとに事実上の評価を行い、施策の改善を行うのに比較すると、政策をマネジメントする仕組みが制度化されている点で進化したものということができます。