2020.05.25 政策研究

第2回 歴史に見る防災復興の制度と仕組み

関東学院大学法学部地域創生学科教授 津軽石昭彦

第2回(第3講、第4講)のポイント

1 明治期以来、我が国の災害法制は個別法先行で相互の連携がなかったが、昭和南海地震を契機に災害救助法が、伊勢湾台風を契機に災害対策基本法が、それぞれ制定され、現在の仕組みの原型が形成されていった。

2 災害対策基本法は、広範な行政分野の対応が必要となる災害対策の一般法であること、災害予防から被災後の応急復旧までに至る総合法制であることなどから、我が国の災害法制において、特に重要な位置付けがなされている。

3 災害対策基本法には、地域における平時の対応として、国民全体がそれぞれの役割に応じた主体であること、自治体での災害政策の決定機関としての地方防災会議の位置付け、地域防災計画の策定などのほか、災害予防の取組みが定められているが、それぞれの政策決定プロセスへの住民の参画、政策評価の視点の導入などが一層求められる。

第3講 防災復興のための制度の歴史的系譜

1 「災害列島・ニッポン」の災害法制小史

本連載の第1回(2020年4月27日号)でもご紹介したように、我が国は実に様々な災害に見舞われ、その都度、多くの教訓を学び、それを法制化し政策に生かしてきました。この仕組みは、基本的には現代も変わっていません。その意味で、災害法制の歴史的系譜を知ることは、現代の防災・復興政策全体のフレームを理解することに役立ちます。まず、我が国の災害法制の形成の歴史を明治期に遡って、おさらいしてみましょう。

(1)個別法先行の災害法制

明治期の中央政府にとって、欧米列強のアジア進出への対応は大きな政策課題でした。そのため、国力の多くは富国強兵政策に注がれ、山林の荒廃が進行していきました。当時の防災対策は、治山、治水事業が中心で、全国的に大きな河川を中央政府が、その他の河川を地方庁(現在の都道府県)が、管理主体としての特段の法的な裏付けもなく実施していたといわれています(1)。

そうした中、各地で水害が発生しました。特に1896(明治29)年は、全国的に雨量が多く、各地で大水害が発生し、新潟県(信濃川流域)、岐阜県(木曽川、長良川、揖斐川等の流域)、滋賀県(琵琶湖周辺)などでは、長期間にわたり浸水状態が継続し、大きな被害があったとされています。

このように大きな被害が発生したこともあり、1896年に河川法、翌年の1897年には砂防法と森林法という、いわゆる「治水三法」が制定され、大規模河川の国による工事・管理と地方の河川改修の負担ルールの明確化、河川上流部の砂防事業による災害防止、水害防止のための森林保護など、水害に対するハードを中心とした法制度が整備され始めました(2)。

一方、被災者に対する救護の仕組みとしては、備荒儲蓄法(びこうちょちくほう)(1880年)、罹災救助基金法(1899年)などが制定されましたが、これらは、被災者支援を主に担う地方庁に対する中央政府の財政支援や負担のルールが中心であり、被災者に対する支援の具体的内容は、基本的には地方庁に委ねられていました(3)。

このような、いわば縦割り型、個別対応型の災害法制の構造は、その後も「建て増しを重ねる建築物」のように、様々な法制度が追加整備され、第2次世界大戦後もしばらくは基本的には継続されました。

(2)災害対策の見直しの契機となった戦後の二大災害

明治以降の個別法による災害法制は、第2次世界大戦後の大きな二つの災害への行政対応を契機に限界が露呈し、見直しが行われることとなります。それが昭和南海地震と伊勢湾台風への対応でした。

ア 昭和南海地震の教訓

大規模災害が発生した際の自治体の最も大切な役割は、住民の救護、すなわち住民が安全に避難し、被災した住民の当面の生活が保障されることです。

この被災者の救護について、前述のように、戦前の制度では、国と地方との負担ルールについて定められてはいましたが、具体の救護措置の内容は、地方の判断に委ねられていました。そのような中、1946年12月、紀伊半島沖を震源とするマグニチュード8.0の昭和南海地震が発生しました。この地震では、房総半島から九州に至る沿岸に津波が襲来し、和歌山、徳島、高知の各県を中心に、死者1,330人、家屋の全壊1万1,591棟、半壊2万3,487棟、流出1,451棟、焼失2,598棟という大きな被害が生じました。

この大災害に対して、戦前の罹災救助基金法による被災者支援が行われましたが、救助内容が都道府県の財政力、救助に関する考え方により異なり、救護品等の支給基準もバラバラで、救助単価を戦前の公定価格によるか、戦後のインフレを加味するかなどにより、炊き出しでは11倍、被服では33倍の単価差が生じたとされます(4)。

このため、円滑かつ迅速な救助を実施し、救助内容と費用負担を明確にすることが求められました。これが1947年の災害救助法の制定につながっていきます。

イ 伊勢湾台風の教訓

我が国における縦割り型、個別対応型の災害法制の構造に転機をもたらしたのは、戦後復興から高度経済成長期を迎えつつある日本を襲った大きな台風災害でした。

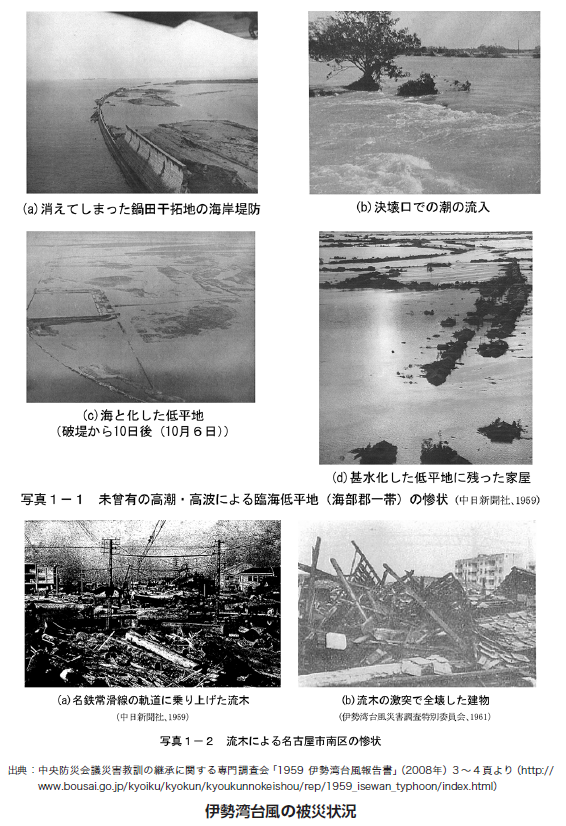

それが、1959年9月に愛知、三重、岐阜の3県を中心に大きな被害をもたらした「伊勢湾台風」です。伊勢湾台風は、死者・行方不明者5,098人、負傷者3万8,921人、全壊家屋3万5,125戸、半壊家屋10万5,347戸(5)に上り、当時の台風被害としては未曾有の大災害となりました。

伊勢湾台風が、防災・復興政策に転機をもたらした最も大きな要因としては、当時すでに人口約150万人を抱えていた名古屋市を中心とする地域を台風が直撃したことによる社会経済的影響が、様々な面で大きかったことが挙げられます。すなわち、大都市が大きな被害を受けることにより、ソフト面では、数多くの様々な事情を持つ被災者が発生し、医療保健、福祉、就労支援、産業振興などの多面的な対策を講ずる必要が生じました。ハード面では、道路、堤防の復旧のほか、住居を失った被災者の住宅確保などの対応が必要となりました。まさに行政の縦割りを超えた総合的な対応が必要となったのです。地元の県、市のほかに、中央政府も発災5日目に当時の副総理を本部長とする「中部日本災害対策本部」を愛知県庁に設置し、災害復旧に関する政府機関の業務の大半を現地で処理し、迅速に対応できる体制を構築して対応に当たりました。

また、伊勢湾台風による大きな被害からの復旧のためには、従来の個別の法制度では対応できない面も多く、当時、27本もの特別立法が行われています(6)。

伊勢湾台風の被害からの復旧については、当時としては異例の様々な対応を急場しのぎで行うことにより何とか切り抜けたといえますが、これは、明治期以来の災害行政の縦割りによる弊害が一気に露呈した証左ともいえます。このようなことがあり、1961年の災害対策基本法の制定へつながっていきます。