2020.03.25 議員活動

最終回 総合計画と自治体議会(議員)

大和大学政治経済学部教授 田中富雄

議会の権限は大きくなり、議会改革も進む

議会は、地方自治法96条1項に規定されている必要的議決事件を見ても分かるように大きな権限を持っている。同条2項により任意的議決事件を追加することで、いっそうの権限行使が可能となる。また、地方自治法の改正により議会の権限は継続して大きくなっている。

一方、2006年に北海道栗山町議会の改革を通して広く知られるようになった議会基本条例や議会報告会による議会改革が広がりを見せている。近年では、例えば四日市市議会では、市民の意見を議案審査の参考とする取組みを行っている。各定例月議会における重要な議案(市民サービスに大きな変化をもたらすような条例や事業)について、市議会ホームページにおいて情報提供を行い、市民からメール等で意見を募集するものである。意見は、委員会での審査が行われる前に全議員に配付し、審議に役立てようとする。犬山市議会では、市民が議会で発言する機会を確保することにより、市民の議会への関心を高め、市民により身近で開かれた議会の実現に努めることを目的として、市民フリースピーチ(5分間発言)制度を実施している。

総合計画を用いて誰が誰を制御するのか

自治体議員のこころがまえとして、総合計画の重要性を認識することが大切である。総合計画は自治体の最上位計画であり、自治体政府の行う政策を一覧で表している。もっといえば、総合計画に位置付けられていない政策の実施を自治体政府は規範的には行い得ない。

さて従来は、自治体議会の政策を総合計画に位置付けることは、議論されてこなかった。しかしながら、自治体政府の機関である自治体議会に関する政策(例えば、議会改革の柱など)についても、総合計画に位置付けることが望まれるのではないだろうか。総合計画は、市民と自治体議会が自治体行政を制御したり評価するツールとしてだけ存在するのではないと考えるからである。総合計画は、自治体議会が市民と自治体行政から制御されたり評価されるツールとしても存在するものと考える。換言すれば、総合計画には、自治体議会と自治体行政に関する政策が一覧で表されることが必要になる。

こうすることにより、市民は自治体議会と自治体行政の議論を把握できるし、市民自らも議論に参加できるし、自らを制御することもできる。もちろん、自治体議会と自治体行政を適正に制御できる。また、総合計画は、その政策過程(課題抽出・選択肢作成・決定・実施・評価)全般にわたり市民、議会、行政が相互に参加すること、連携することに際して、共通の政策指針の機能を果たす。

議会・議員と総合計画のこれまでの関わり

総合計画に位置付けられる自治体政府政策は、信託者である市民からの税という有限の資源に基づく政策である。そのため、必要最小限の政策かつ効果的な政策であることが求められる。そして、総合計画の策定過程においても、議会には首長が暴走しないように監視すること、そして議会自らが市民の意思を踏まえて行政と調整しながら政策立案を行うことという二つの機能を発揮することが求められる。

長期計画(一般の自治体における総合計画)の先駆として知られる武蔵野市においては、長期計画の策定中だけではなく、日常的に市議会や庁内の会議で「長期計画事項」という言葉が飛び交っているという。例えば、議員が執行部提案の議案審議において、市長に対して「それは長期計画事項である」という言葉で執行部に対する監視機能を果たし、その後に議会や市民の参加を得ながら時間をかけて政策が検討されていく(小森 2015:16−17)。議会基本条例の嚆矢(こうし)とされる栗山町議会においては、総合計画を議決事件にした上で、議会は執行部の計画原案と議会の対案を比較し相違点を一つずつ洗い出していく作業を進めることで修正案をとりまとめて執行部に提出するなど、議会が主体的に総合計画の策定に関わってきた(橋場・中尾・神原 2008:63)。

これら二つの事例は、首長の暴走を止めるという議会の監視機能を果たした上で、政策立案機能を果たしていることを示す事例といえる。

しかしながら、前述のように、総合計画は市民と自治体議会が自治体行政を制御したり評価するツールとして機能するだけではない。総合計画は、自治体議会が市民と自治体行政から制御されたり評価されるツールとしても機能する。

最高計画規範としての総合計画

総合計画は、自治体計画の最上位に位置し、分野別計画・個別計画とともに自治体の計画体系を構成する。総合計画が、長期的かつ多分野にわたる計画であること、そして多様な政策が計画に位置付けられるものであることから、総合計画には、そこに位置付けられる政策が市民に分かりやすく可視化され、一覧性を持つことが要請される。

また、総合計画と分野別計画・個別計画を比較した場合、第1に、総合計画が自治体の計画体系上、最上位に位置付けられることから、分野別計画・個別計画に対して計画規範としての役割を持つことが挙げられる。第2に、介護保険など近年は財政計画を伴う分野別計画・個別計画が散見されるようになっているが、まだ必ずしも多いとはいえない状況にある。一方、総合計画においては財政計画(総合計画の関連計画としての財政計画)の必要性が高まっている。このことは、財政計画を伴った総合計画は、自治体の財政規範としての役割を持つことになる。第3に、定員管理計画又は定員適正化計画(財政再建のために定員を減少する計画)という消極的でなく、必要な職員数を確保する(この定員で総合計画に位置付けられた政策を実現する)という意味合いでの定員計画(総合計画の関連計画としての定員計画)の必要性も高まっている。このことは、定員計画を伴った総合計画は、自治体の定員規範としての役割を持つことになる。

総合計画の必要性と内容

それでは、このような総合計画は本当に必要であろうか。組織の制御には、最上位の規範が必要であり、自治体の場合、成文化されたものの例としては自治基本条例を挙げることができる。計画においても最上位の規範(=最高計画規範=総合計画)が必要となる。最上位計画に位置付けられた政策の優先順位をはじめとする計画規範が、分野別計画・個別計画あるいはそれらの計画間における政策の優先順位を決めたり、評価を行う際の計画規範となる。

総合計画は、計画に位置付けられる各政策が金太郎あめのように均等に位置付けられる総花計画ではなく、政策間に差をつけることを意図する非総花計画であることを求められる。また、人口減少時代への転換という変動期にあって、日本社会についての今後の予測について、「確実か」と問われたとき「確実である」という答えは出しにくい状況にあるといえよう。不確実性の高い時代であればあるほど、最上位計画としての総合計画を頂点とする自治体計画体系を構築し、そこに位置付けられる総合計画、分野別計画・個別計画の進行管理、すなわち計画の予測と調整を繰り返すことが強く求められてくる。

近年、どの自治体においても策定されることの多い、子ども子育て支援計画、高齢者福祉保健計画・介護保険計画、定員計画、財政計画、公共施設等総合管理計画及び地方版総合戦略も、総合計画を頂点とする計画体系に位置付けられることになる。そして、これら計画に位置付けられた政策の実施には、定員・財源・権限・時間など大きな資源を投入する必要が生じる。

そのとき、自治体計画間の整合を図るため、これらの計画を最上位計画としての総合計画に一定程度数量的な内容も含めて具体的に位置付けることが求められてくる。なぜなら、公共政策の実施主体が、市民・団体・企業・各層政府(自治体・国・国際機構)と多元化する中で、各政策主体が自らの担い得る公共政策を含め自らの活動方針を確認し得る計画になっていることが求められるからである。そのことにより、初めて自治体政府は自らが担うことになるシビル・ミニマムの適正水準を把握し得るし、主権者である市民は自治体政府の実施する政策が適正水準を下回っていないか上回っていないかなど、自治体政府を制御し得ることにもなる。そこには、前述のように分かりやすさも求められてくる。

総合計画と総合戦略

2020年4月から第2期総合戦略がスタートする。総合戦略は、内閣官房・内閣府総合サイトによれば、人口急減・超高齢化という我が国が直面する大きな課題に対し、政府一体となって取り組み、各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生することを目指している。人口減少を克服し、将来にわたって成長力を確保し、「活力ある日本社会」を維持するため、「稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする」、「地方とのつながりを築き、地方への新しいひとの流れをつくる」、「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」、「ひとが集う、安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくる」という四つの基本目標と「多様な人材の活躍を推進する」、「新しい時代の流れを力にする」という二つの横断的な目標に向けた政策を進めていくことになる。

そして、第2期総合戦略によれば、「まち・ひと・しごとの創生」に向けた施策については、府省庁・制度ごとの「縦割り」構造、地域特性を考慮しない「全国一律」の手法、効果検証を伴わない「バラマキ」、地域に浸透しない「表面的」な施策、「短期的」な成果を求める施策とならないよう展開することが引き続き必要であるとする。また、第2期総合戦略における施策の方向性等を踏まえ、第1期総合戦略に掲げた政策5原則を見直すとし、自治体においては、この政策5原則を踏まえて施策を実施することが望ましく、国においては、この政策5原則(自立性、将来性、地域性、総合性、結果重視)に基づく自治体の取組みを積極的に支援することとしている。国及び自治体は、関係省庁・部局と連携して、総合的に取り組むことが重要であるとする。このような中で、国の避けては通れない時代錯誤性を克服するためにも、自治体の持つ先端性を生かすことが、総合計画及び総合戦略に位置付けられていなければならない。

なお、自治体の計画は数が増加している。計画の数を減らすためにも、総合戦略は総合計画に位置付けることが望ましい。今後このような自治体は増えていくことであろう。また、人口ビジョンは、超長期の期間で把握しておくべきであり、総合計画策定の際に人口ビジョンを見直すことが好ましい。そして、人口ビジョンの途中年での人口推計を総合計画と総合戦略の目標年の目標人口に位置付けるべきである。

総合計画と公共施設等総合管理計画

次に、公共施設等総合管理計画を取り上げる。総合計画に公共施設等総合管理計画をどの程度位置付けることが求められるのであろうか。すでに策定されている総合計画においても、公共施設等総合管理計画の内容を位置付ける事例が見られる。例えば、第五次多摩市総合計画(2011年〜2030年)においては、計画の中に「大きな財源を伴う施設整備等一覧」が示されている。そこでは、施策名/事業名、年度ごとの事業内容、総事業費、一般財源、優先度が示されている。

総務省がとりまとめた「公共施設等総合管理計画策定取組状況等に関する調査(結果の概要)」によると、公共施設等管理計画は、2018年3月末までに都道府県及び指定都市では全団体、その他の市区町村においても99.8%の団体において策定が完了している。未策定の3団体は、東日本大震災の影響を受けた福島県大熊町、双葉町、飯舘村である(総務省 2020)。

この公共施設等総合管理計画は、今後続く人口減少社会の中で、必要となる学校などの建物施設や道路・橋りょう・上下水道などの社会基盤を、どう選択し、どこまで維持・修繕するのかという政治判断と財源捻出の方策が求められることになる。これらの判断は、少なくともその骨格部分について自治体政策集としての意味合いを持つ総合計画に位置付け、市民参加を得ながら、かつ専門的知見を活用しながら、総合計画について制度的ないし政治的な決定権を持つ議会と首長(行政)との議論を経て行われることが期待される。

公共施設等総合管理計画が策定された段階で、その内容を位置付けた新たな総合計画の策定ないし総合計画の見直しが必要となる。総合計画と公共施設等総合管理計画の同時策定(改訂)ということも想定し得る。

総合計画とSDGs

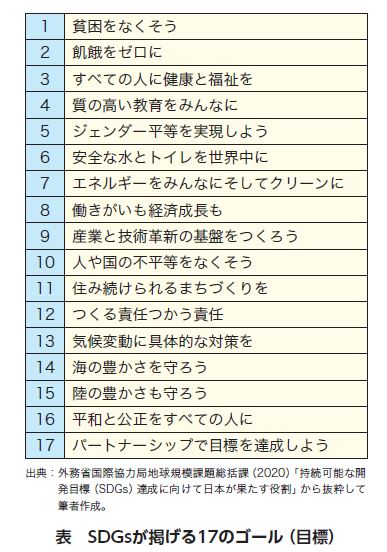

持続可能な開発目標(SDGs)は、2001年に策定されたミレニアム開発目標(MDGs)の後継として、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標である。持続可能な世界を実現するための17のゴール・169のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っている。SDGsは発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサル(普遍的)なものであり、日本としても積極的に取り組んでいる。

広く知られている17のゴール(目標)は、表のとおりである。この17のゴールのうち、1から16のゴールは政策の内容そのものであり、17のゴールは、それら16のゴールを「パートナーシップで目標を達成しよう」という政策の方法を示している。

前述のように、SDGsは国連サミットで採択された国際目標である。自治体の最高計画規範である総合計画の中に、何らかの形で位置付けることが妥当であろう。

すでに、総合計画にSDGsを何らかの形で位置付けようとする試みがなされている。例えば、鎌倉市は、第4期基本計画の策定に当たり、持続可能な都市経営(自治体SDGs)の理念を掲げ、SDGsという世界共通のものさしを導入し、市の立ち位置や状況を客観的に分析するとともに、市の施策にSDGsのターゲットを関連付け、施策体系を再構築することとしている。

議会は討論(議論)のヒロバ

これまで総合計画について、総合計画を用いて誰が誰を制御するのか、議会・議員と総合計画のこれまでの関わり、最高計画規範としての総合計画、総合計画の必要性と内容、総合計画といくつかの計画(総合戦略、公共施設等総合管理計画、SDGs)について考えてきた。では、総合計画は議会がそのミッションを果たすために役立つであろうか。

議会とは何者なのか。そして、議会のミッションは何か。議会改革の先駆とされる栗山町議会基本条例の前文に示された、「議会は多人数による合議制の機関として、(略)自治体事務の立案、決定、執行、評価における論点、争点を広く町民に明らかにする責務を有している。自由かっ達な討議をとおして、これら論点、争点を発見、公開することは討論の広場である議会の第一の使命である」との一節が議会関係者の間で広く知られている。つまり、討論のヒロバとしての議会が、地方自治法96条1項に規定されている必要的議決事件や同条2項による任意的議決事件についての権限を行使するとき、その前提として議論が求められてくる。

議会に求められる議論の内容

それでは、議会で展開される議論には、どのような内容が期待されるのであろうか。座談会「二元代表制の現状と課題」の中で富野暉一郎氏は、「議員は全体の代表ではなく、支持者の代表として利害を全体として主張した上で創造的な妥協をする、というところへいくべきだと思います」(富野 2006:31)、「政治の本質はそういう意味で『創造的な妥協』だと思います」(富野 2006:42)と指摘する。濱本真輔氏の「議会が自治会や地域の代表という側面を強く有している」(濱本 2010:146)という指摘を踏まえると、「議員は全体の代表ではなく、支持者の代表として利害を全体として主張した上で創造的な妥協をする」議論が、議会に求められる議論であるといえよう。

その議論に際しては、共時的にはサイレント・マイノリティやサイレント・マジョリティというサイレント層に対して、通時的には先人や未来の人々という議論の時点においては議論の外に疎外される層に対しての思慮が深く求められてくる。少数者による横暴だけでなく多数者・強者による横暴もあってはならない。

市民と議会・議員の認識のズレ

二元代表制のもと市民からの信託を存立構造に持つ自治体議会には、市民との双方向のコミュニケーションが不可欠となる。議会が市民の意見を正しく把握しているかについて、議会自らが常に留意すること、そしてそのための自助努力をすることが求められてくる。

一方、市民が議会・議員の意思を正しく認識していることも大切である。では、市民は、議会・議員の意思を正しく認識しているであろうか。このことに関しては、全国都道府県議会議長会「都道府県議会制度研究会」と、慶應義塾大学21世紀COEプログラム「多文化多世代交差社会の政治社会秩序形成─多文化世界における市民意識の動態─」との共同調査がある。この共同調査によれば、「議員は、議員自らの認識と市民の認識との間に、認識のズレがあることを認識している」(小林・中谷・金 2008:70)。

議会・議員には、議員が認識している議員自らの認識と市民の認識との間にある認識のズレを克服するための努力が求められてくる。このような市民と議会・議員の双方向のコミュニケーションを充実させた上で、議会の議論が行われることが期待される。

市民、首長(行政)等とのなれ合い

先に示した全国都道府県議会議長会と慶應義塾大学21世紀COEプログラムとの共同調査において、「議会の決定において事前の調整あるいは根回しがどの程度重視されているのか」についての問いに対して、1,076人の自治体議員から回答があり、重視されている29.6%、やや重視されている45.5%、あまり重視されていない19.1%、重視されていない5.8%となっている。これらの結果から、与党意識の存在ならびに首長と議会とのなれ合い関係の存在や、議場における活発な議論を想像しにくい状況がうかがえるとされている(小林・中谷・金 2008:73−74)。

このような状況を克服し、二元代表制の考えに基づき、議会と首長(行政)の連携・協力・緊張・競争の関係を築くことが求められている。なぜなら、市民と議会の双方向コミュニケーションが図られたとしても、議会と首長の間になれ合いがあり市民の意思が自治体運営に反映されることがなければ、実質的な意味での市民の参加権は水泡に帰するからである。議会は、首長や一部市民(業界団体、法人、マスコミ)等とのなれ合いをチェックすることが、本来的機能として求められてくるのである。もちろん、議会がなれ合いに巻き込まれてもいけない。

議会での議論のツールとして求められる総合計画

それでは、改めて議会と総合計画の関係について考える。議員は首長に比べ少数の支持であっても当選し得ることから、首長に比べ少数者が支持するような政策を掲げて当選してくることが想定される。そのため、議会には、二元代表制のもう一つの代表機関である首長との総合計画についての調整(自治体政府内機関間調整)までには、議員各人の合意形成を図っておくことが必要となる。そのためには、議論が不可欠となる。

そして、そこでは市民との認識のズレを克服した上で、議会内における議論、市民と議会、議会と首長(行政)、さらに市民と議会と首長(行政)の間での議論の質と量が問われてくる。そのとき、議論のツールとして必要となるのが、自治体政策集として一覧性を持つ総合計画である。岡㟢加奈子氏は、「議会が(略)市民や首長と向き合うためには、議会内部の機能、とりわけ討論性をどのように充実させ機能強化するのかということが、よりいっそう重要になるのではないだろうか」(岡㟢 2015:28)と主張する。議会の討論性(議論)を強化させるツールとして総合計画が機能するであろう。

議会の関与が総合計画の最高計画規範性を高める

計画について、「計画の議決は、計画に規範性を持たせ、正当性を付与し」(熊澤・原科 2005:212)、「議会の関与が計画の正当性と実効性を高め、それが参加制度そのものの正当性と持続性を高めることにつながる」(熊澤・原科 2005:220−221)との指摘がある。総合計画が自治体の計画体系において最高規範性を持ち得ることは、総合計画を構成する基本構想や基本計画について、形式的な議決ではなく、議会の実質的関与のある議決であることが影響していると見ることができる。

総合計画と市民、議会(議員)への期待

総合計画は、自治体運営における政策水準を示す計画としては、分野別計画・個別計画との比較において、より広い一覧性や計画期間の中長期性を持つ。このことにより市民は、自らの活動や自治体運営についての予測と調整を行うことができる。

議会は、総合計画の政策過程全般にわたり市民の参加と首長(行政)との調整を必要とするものの、その多くに関与し得る。それらの過程では、一定程度という限界は残るものの、総合計画の内容について市民と議会と首長(行政)との間の共通認識が図られることになる。

近年の総合計画においては、その政策内容について、従来からの定性的な記述に加えて、目標値という定量的な記述をする計画も増えている。さらには、公共施設等総合管理計画やSDGsを例として取り上げてみたように、分野別計画・個別計画の一部が具体的内容を持ちつつ総合計画の中に位置付けられるようになってきている。これらのことは、計画のあり方を専門とはしない市民にとっても総合計画についての理解を高めることにつながる。

議員一人ひとりにとっても、総合計画に示された当該自治体における政策全体の中で、自らの掲げた政策を客観視・相対化することが可能となり、その上で政策判断することにつながり得る。そこでは、自らが掲げた政策への固執が薄れることも考えられる。なぜなら、選挙時に当該議員を支持した市民に対する議員自らの政策選好(変更)についての説明力を高め得るからである。このことは、合議制機関としての議会の特長を生かすことでもある。

総合計画を生かす「総合計画読書会」「総合計画フォーラム」、そこから政策が始まる

本稿で見たように、総合計画は市民、議会、首長(行政)の間をつなぐツールとなり得る。そのことは、議会改革の成果が、いかに市民生活の向上につながったかを示すツールとしての総合計画の可能性も示している。総合計画の政策過程(課題抽出・選択肢作成・決定・実施・評価)全般にわたり、議会が積極的に関与することが必要である。例えば、毎年夏頃に市民や行政とともに総合計画の読み合わせを行い、市民の声、議会の声、行政の声を翌年の予算審議や次の総合計画の改訂に反映することが期待される。繰り返すが、総合計画は自治体政府の最上位計画であり、議員が関心を持つ個別計画を制御する働きを持つ。もちろん、総合計画は毎年編成される予算案を制御することになる。総合計画に位置付けのない予算を市民や議会は認めてはならない。本当に必要な政策であれば、総合計画を改訂してから予算を認めるべきである。議論には時間の制約など一定の限界があるものの、このように関係者が一堂に会することで、議論が適正なものに近づく。

経済的、環境的、社会的持続可能性が求められる変革の時代にあって、地域社会構造の転換に対応するため奮闘する議会及びその構成員である議員に期待したい。金井利之氏は、「議会としては、総合計画を使いこなす新たな工夫が求められている」(金井 2019:210)と指摘するが、そのための第一歩は、議会としても、議員一人ひとりとしても、総合計画の読書会やフォーラムを毎年行うことではなかろうか。議会だけでなく、市民とともに、行政とともに読書会やフォーラムを行うことが期待される。そうすれば、地域の課題も把握することができる。そこから地域の目標を見いだすことも可能になろう。もちろん、議会や行政といった自治体政府に頼りきるだけではなく、市民自ら仲間で議論し合い、政府(自治体、国、国際機構)や民間企業等に対し、政策過程(課題抽出・選択肢作成・決定・実施・評価)全般にわたり投げかけることもあろう。

結びに

昨年12月から今月まで、「市民・首長・職員と向き合うこと」、「アウトリーチの有効性」、「人口減少時代の公共政策」、「総合計画」を題材として、「自治体議員のこころがまえ」について考えてきました。どの内容も議員の皆さんにとって避けて通れない、自らのミッションに関わる事項であったと思います。

今(2020年3月17日現在)、新型コロナウイルスがパンデミックの状況にあります。自治体政府にも対応が求められています。では、自治体議会には、どのような対応が求められるのでしょうか。議員は、どのような役割を果たすことができるのでしょうか。今回の「自治体議員のこころがまえ」の議論が少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。

読者の皆さんに、再度お目にかかれることを楽しみにしています。

【参考文献等】

◇稲継裕昭(2013)『自治体ガバナンス』放送大学教育振興会

◇岡㟢加奈子(2015)「自治体議会における『議員間討議』の制度化と運用─自治体議会改革の中での『議員間討議』の役割は何か─」『政策と調査第8号』埼玉大学社会調査研究センター、19〜30頁

◇外務省国際協力局地球規模課題総括課(2020)「持続可能な開発目標(SDGs)達成に向けて日本が果たす役割」

◇金井利之(2019)『自治体議会の取扱説明書』第一法規

◇熊澤輝一・原科幸彦(2005)「計画に議会が関与することの効果と課題」原科幸彦編著『市民参加と合意形成─都市と環境の計画づくり』学芸出版社、195〜222頁

◇小林良彰・中谷美穂・金宗郁(2008)「地方分権時代の地方議員意識」小林良彰・中谷美穂・金宗郁『地方分権時代の市民社会』慶應義塾大学出版会、49〜91頁

◇小森岳史(2015)「『武蔵野市方式』の継承と発展」神原勝・大矢野修編著『総合計画の理論と実務』公人の友社、15〜87頁。

◇田中富雄(2015)「地域計画型総合計画の現状と課題」龍谷政策学論集4巻2号、155頁

◇田中富雄(2015)「議会改革の成果を高めるツールとしての総合計画」廣瀬克哉・自治体議会改革フォーラム編『議会改革白書2015年版』生活社、34〜40頁

◇多摩市(2014)「第五次多摩市総合計画」

◇土山希美枝(2012)「議会における一般質問」土山希美枝編著『「質問力」からはじめる自治体議会改革』公人の友社、14〜23頁

◇土山希美枝(2015)「自治体政策過程への市民参加と議論」村田和代編『共生の言語学』ひつじ書房、175〜188頁

◇富野暉一郎(2006)「(座談会)二元代表制の現状と課題」〔座談会出席者:穂坂邦夫、富野暉一郎、角井基、牧野直子、宮崎伸光(コーディネーター)〕自治体学会編『年報自治体学第19号 自治体における代表制』第一法規、21〜56頁

◇富野暉一郎(2008)「これからの自治体職員」地方自治職員研修570号、1〜20頁

◇橋場利勝・中尾修・神原勝(2008)『議会基本条例の展開─その後の栗山町議会を検証する(北海道自治研究会ブックレットNo.2)』、公人の友社

◇濱本真輔(2010)「地方議会の現状」辻中豊・伊藤修一郎編著『ローカル・ガバナンス─地方政府と市民社会』木鐸社、131〜146頁

◇廣瀬克哉(2015)「市民と議員の条例づくり交流会議2015年の立ち位置の確認と討議の呼びかけ」(「市民と議員の条例づくり交流会議2015」総会資料)

◇総務省(2020)「公共施設等総合管理計画策定取組状況等に関する調査(結果の概要)」(総務省ホームページ:https://www.soumu.go.jp/main_content/000577858.pdf (2020年3月9日確認))

◇内閣官房・内閣府総合サイト(2020)「まち・ひと・しごと創生『長期ビジョン』『総合戦略』『基本方針』」(内閣官房・内閣府総合サイト:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/mahishi_index.html(2020年3月9日確認))、「第2期『まち・ひと・しごと創生総合戦略』」(内閣官房・内閣府総合サイト:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sousei/info/pdf/r1-12-20-senryaku.pdf(2020年3月9日確認))