2019.10.25 議会改革

【セミナーレポート】つなぐ議会改革~市民と議員の条例づくり交流会議2019夏~

2019年7月28日(日)、法政大学市ヶ谷キャンパスで「市民と議員の条例づくり交流会議2019夏」が開催されました。第19回となる今年のテーマは「つなぐ議会改革」。議会基本条例の時代を迎えて13年余、今年の統一選でも多数の新人議員が誕生し、初期に議会基本条例を制定した自治体ではすでに2~3回の改選を経て、策定を経験していない議員が増えている中、議会改革のタマシイを新人議員に継承していくためには、どんな取組みが必要とされているのかを、議会基本条例制定から、改選を何度か経験してきた議会の経験を共有し、議会改革を「つなぐ」ための課題を確認し、さらに議会改革を進めるための議論が行われました。

議会改革のタマシイをつなぐ

まず、自治体議会改革フォーラム呼びかけ人代表でもある廣瀬克哉氏(法政大学副学長・法学部教授)による「議会改革のタマシイをつなぐ」と題された基調提起が行われました。初期に制定された議会基本条例からは10年以上の月日が経ち、制定後複数回の改選があり、議会基本条例制定時にはまだ議員でなかった議員が徐々に多数を占める現在、議会改革の「実効メニュー」は恒常化されつつあることを指摘しました。そのため、活動自体に新鮮味がなくなり、「何のための議会改革か」を見失い、議会の改革が政策にどのように作用し、どのようなメリットがあるかが、住民には今でもほとんどわからない状態となっているという問題提起がされました。

改革が成果をあげているかどうかは、分かりやすい判断基準が必要として、分権化の各論が支持されるかどうかを挙げました。すなわち、分権的な自治体の「自己決定」は歓迎されているか、市民感覚の分かる議員が、意思決定へ住民の感情を反映しているか(意思決定への住民感情の反映)、素人並の議員でなく、素人にはわからない問題点にも気づいて議決ができるか(意思決定の質の担保)がなされているかという点にあると述べられました。

そして、北海道福島町議会の議員評価を参考例として挙げ、議会内で「めざすべき議員像」の共有をしていくことの重要性や、議会の存在意義を理解してもらうため議会の仕事の成果を点検・評価して説明することの必要性、制度・運用がなぜそのようになっているのかという理由を理解できるよう、正副議長や正副委員長が責任を持って講師を担当し、新人議員研修を行うべきと論じました。

最後に、会派は後輩議員に対して、議会全体では会派の立ち位置を超えた観点を養うため、2層での研修を行うべきとし、住民自治、立憲主義なども本質的に「おとぎ話」であり、だからこそできる限り近づけていくことが大事であると締めくくりました。

議会改革の成果

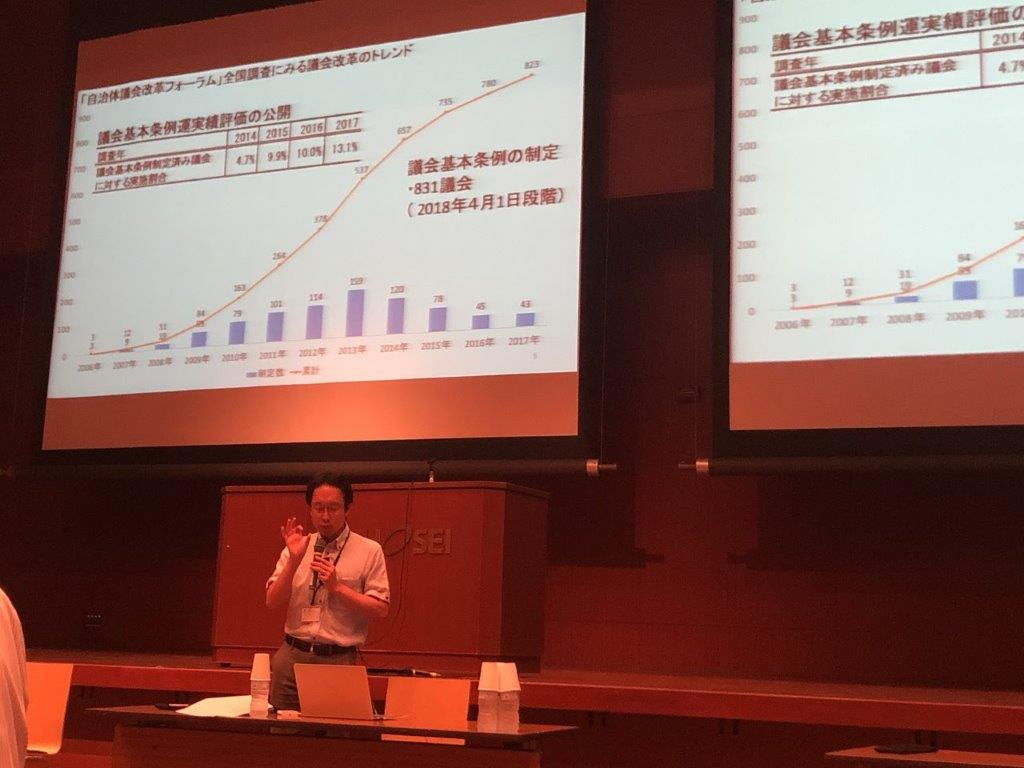

続いて、長野基氏(首都大学東京都市政策科学科准教授)による「議会改革の成果と歩み」として、「自治体議会改革フォーラム」全国調査にみる議会改革のトレンドをレポートしました。「自治体議会改革フォーラム」の調べでは、2018年4月1日時点で、議会基本条例を制定している議会は、831議会となっており、「制定し、さらに改正をした(議決事件の改正のみ)」議会が3.7%、「改正し、さらに改正をした(議決事件以外にも改正をした)」議会が13.9%、「制定したが改正はしていない」議会が36.5%、「制定していない(協議中)」の議会が、11.8%、「制定していない(協議なし)」議会が26.4%、「制定していない(協議の結果制定しないこととなった)」議会が7.8%であることを説明しました。議会基本条例の検証の実施及び公開状況は、2019年3月現在で、「毎年又は2年に1度又は4年に1度実施している」議会は、総数に対して17.9%であり、議会報告会等の開催を年に1~5回以上している議会は、総数に対して52.9%で、そのうち、議会基本条例に基づく開催をしている議会は、46.1%であることなどを発表。また、「直近1年間で、本会議または委員会で、首長提出議案の審査を行う際に「議員間の討議(自由討議)」を実施した議会は、2010年調査では13.5%であるのに対し、2017年は22.1%とさほどの伸びがないことを指摘しました。

次に、話題提供として、小田理恵子氏(前川崎市議会議員)が登壇し、「ここが変だよ地方議会」と題した自身のブログで、議会内感じた疑問を漫画として掲載することで、同じ内容を文章で書くよりもアクセス数が伸びたことなどをお話しされました。小田氏は、議会に入られた際に「議員間での議論がないこと」「何を言ったかよりも誰が言ったかが重要視される」ことに驚き、ブログにて疑問を発信し、反響があったことで、超党派の議員で政策条例を制定したこととなったとお話しされました。