2019.03.25 政策研究

第26回 住民自治を進める会派・地域政党の構築(下) ――〈住民、会派・地域政党、首長〉の三者間関係から考える――

山梨学院大学大学院社会科学研究科長・法学部教授 江藤俊昭

![]() 今回の論点:新たな議会を進める会派・地域政党を考える

今回の論点:新たな議会を進める会派・地域政党を考える

地方議会の運営において、会派は重要な役割を果たしている。小規模議会などは別にして、一般に議員は、議会では会派に属しており、会派の一員として活動する。つまり、会派は議会運営における重要な単位である。実際の機能としては、「与党」として首長をつくり出し、「野党」として首長を批判し、また役職者の割り当てを行う単位として活動することが多い。共通の利害と理念を有する政策集団として活動するといったことは、それほど重視されていない場合もある。

政策を分析することなく「与党」、「野党」として活動することは、新たな議会の路線からの逸脱である。また、水面下で行われる役職者の割り振りも、透明な議会の理念からすれば問題が残る。これらの機能は極力排除すべきである。新たな議会を創出し住民自治を推進する会派を考えたい。連載第23回・第24回に会派マニフェストを強調したのは、それが政策集団としての会派による結果であるとともに、それを生み出す原因でもあるからだ。

「会派」といっても多様である。小中規模の自治体での「緩い会派」(弱い規律・離合集散)と大規模議会における「硬い会派」とでは、その特徴・役割も異なり、改善の方向もそれぞれ異なる。それぞれの特性を意識して二元的代表制における会派の役割を位置付けたい。

もちろん、地方議会議員選挙は政党選挙ではなく、個人名を重視する選挙である。議員が個人を超えて会派を形成する意味を考える場合、住民代表を意識する側面と、狭い意味での当選を重視した後援会重視の活動といった構造(選挙制度)も視野に入れる必要がある。

本連載の問題意識は、議会内集団という性格を持つ会派を、住民自治の充実の視点からその特性を変化させることである。その意味で、マニフェストを提出する恒常的な会派も想定する(連載第23回・第24回参照)。

今日、社会に根づいた会派、議会内外の会派(正確には会派は議会運営の単位なので定義上不正確であるが)ともいってよい地域政党が台頭している。その射程を明らかにすることも必要である。会派と地域政党との関係を問うことでもある。その際、二元的代表制を促進する地域政党と、二元的代表制とは異質な地域政党(首長主導型地域政党)を意識しながら、前者の課題を確認することも今回の目的である。

① 多様な会派とその作動を理解する。

② 二元的代表制における会派の役割を再検討する(以上、今回)。

③ 政策集団としての会派形成にとっての阻害要因を理解し、その打開の方途を探る。

④ 多様な地域政党の登場を理解するとともに、二元的代表制を推進する地域政党を確認する。

(補論として首長主導型地域政党の意味とその射程を確認する。)

議会によって、会派の役割は異なっている。会派を設置していない議会もある。二元的代表制を担う議会にとっての会派の役割を考えることによって、それぞれの議会において会派とは何かを考える素材にしていただきたい。また、会派が住民に向き合う手法も考えたい。地域政党を検討するのは、この意味の1つである。

3 政策集団としての会派

(1)政策集団としての会派の意義

会派は、前述したような問題(連載第25回「2 二元制における会派の問題とその要因」参照)があるにもかかわらず、小規模議会を除いて存在しているし、今後も存在し続けるだろう。議会内外への議員の影響力行使はその1つの要因である。会派の存立基盤はそれにとどまらない。より積極的な存立根拠がある。定数が多くなれば、政策集団としての会派が必要になるのだ。また、委員会制を採用すれば、議員はすべての委員会に参加することはできないから、会派を形成してその会派メンバーがいずれかの委員会に属することにより情報獲得、影響力行使を行うほかない。会派はいわば政策集団として活動することに真骨頂がある。そうだとすれば、「緩い会派」より「硬い」とまではいわなくとも、政策集団として継続的な会派が想定される。

新たな会派・地域政党を政策集団として位置付ければ、それは重要な存在といえる。ただし、国政の争点とそれぞれの地方における争点は異なる。したがって、同一の政党に属していても、政策集団として分かれることや、国政では対立する会派と連携すること、また地方独自の会派を組織することも肯定される。

会派が政策集団として議会に登場すれば、当然、首長との関係が問われる。もちろん、二元的代表制なので議会は議会として首長に対峙(たいじ)しなければならない。議院内閣制のように機関協調主義ではなく、機関競争主義といわれるゆえんである。しかし、議会は常に一致して首長に対応するわけではない。政策決定も全会一致制をとっているわけではない。その中で政策集団としての会派は、自らの政策を実現するために積極的に活動することになる。

そこで、会派は地域政策を提起し、決定し、監視する。会派が独自に政策提言をする場合は、すでに指摘したように公開が必要である。首長からの政策提案がなされた場合は、首長の政策とのスタンスが問題になる。典型的には、首長と近い政策を実現したい会派(政策類似派)、全く別の政策を実現したい会派(政策対立派)、そして、それらの中間で、ある分野では首長に近く、ある分野では首長とは異なる政策を実現したい会派(政策便宜派)、が想定できる。もちろん、首長の政策に最初から、しかもすべてに賛成あるいは反対ということは、今後の議会にはなじまない。同様に、任期途中で噴出する論点にも最初から賛成あるいは反対ということはなじまない。

それぞれの会派の政策(マニフェストを中心とした政策)に沿って論戦を行えば、首長の公約(ローカル・マニフェスト)を促進する会派(政策類似派)、反対する会派(政策対立派)、分野によって異なる中間派(政策便宜派)となる。これはもちろん政策を有する会派としての判断である。政策もなく、賛成するのは「首長を守る与党だから」、あるいは反対するのは「野党だから」という感覚ではない。これでは従来の政策なき議会に戻ってしまう。あくまで政策を中心に判断する会派が必要である。

その際、首長との異なったスタンスをそれぞれ採用することになる。政策類似派は、首長の公約と会派の政策が類似していることにより、積極的に政策を進める。それぞれの事業をより合理的・効率的に推進する視点から活動する。それに対して、政策対立派は首長の公約が住民のためにならないこと、別の政策がより住民のためになることを訴えながらも、首長が提案する政策の実現に当たっての監視の役割も担う。政策便宜派は、政策ごとにそれぞれのスタンスを採用する。

上記のような指摘は、従来の「与党」、「野党」を想定する議会運営と変わらないと感じるかもしれない。しかし、それぞれの会派は、選挙における「応援」ではなく「政策」を根拠に、首長の政策とかかわる。まさに、消極的な転換だけではなく、次のような政策型会派へのより大きな転換である。

第1は、政策を基礎とした会派であることによって、住民にその政策を訴え、住民の意向を踏まえて議会で提案できる。政策を媒介することによって議会は合議体という役割をより発揮できる。類似派にせよ対立派にせよ、さらには便宜派にせよ、住民の意向を踏まえた政策を基軸にしながら議会で論戦することになる。その討議を踏まえて、首長サイドは政策を豊富化すればよい。

第2は、公約にはない、あるいは公約では劣後するが重要な問題を争点化するのは、合議体としての議会の役割である。住民の意向を素早く察知する役割は、執行機関への住民参加が充実している場合であっても重要である。住民は多様である。行政が審議会委員に充て職として委嘱している「行政から見える住民」、公募制やパブリック・コメントなどに積極的に応じる「もの申す住民」、そして通常はお任せしている「サイレント・マジョリティとしての住民」。これらの3つの層の住民それぞれが多様な意見を有している。こうした住民の意向を顕在化・表面化させるとともに調整するのは、やはり議会の役割となる。

そして第3には、地域政策の選択は量や速さにかかわることも多い。地域の争点は地方分権によって多様で広範囲なものとなった。ゼロサムで二者択一に収斂(しゅうれん)する争点、具体的には外交や妊娠中絶、ポルノ規制、死刑廃止など基本的人権にかかわる争点は地域の争点とはなりにくい。地域では、量的あるいは時間的な(優先順位)争点をめぐって政策が争われることが多い。そこでは、二者択一の争点は後衛に退き、量的な争点、例えばマスタープランや予算規模などが浮上し争点となる。もちろん、迷惑施設などの配置や市町村合併などの二者択一の争点は存続し続ける。とはいえ、地域政治の争点は、討議によって合意に至るかどうかはともかく、討議される可能性は高い。

政策集団としての会派は、首長との距離もおのずと決まってくる。政策に基づく距離である。会派は問題を発見するとともに、それぞれの立場から多角的・複眼的に問題を分析し審議できる。

(2)阻害要因の打破の模索

① 阻害要因を意識する

新たな議会は、機関として作動する。そこには議決責任を有し、「住民自治の根幹」として議会を作動させるために活動する議員・会派が登場する。いわば「人格を持った議会(機関としての議会)」を作動させるために活動している。新たな議会創造への挑戦である。その際、政策類似派・政策反対派・政策便宜派の新たな役割を確認し、そのために活動する議員・会派もいるだろう。

とはいえ、すでに指摘した構造によって、新たな会派の活動は阻害される。会派が政策集団化しないという構造的な要因である。新たな議会を創造する意欲は重要であるが、その阻害要因を意識し、それを打開する手法を開発する必要がある。

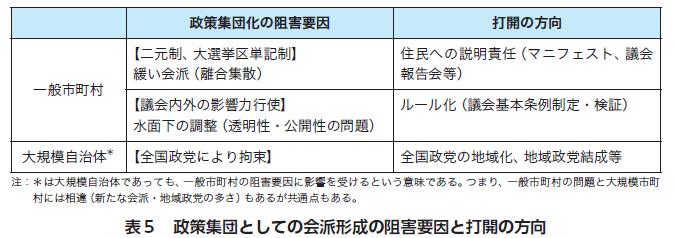

二元制、大選挙区単記制は緩い会派を形成し、政策集団化しない傾向を助長する。また、議会内外の影響力行使による水面下の調整(透明性・公開性の問題)も政策集団化を阻害する。大規模自治体では全国政党所属議員が多く、全国政党の亀裂線での集団化が行われやすい(同一政党所属議員でもポスト争いのためなどによって分割・他会派との連携が行われる場合もある)。

これらの阻害要因を意識して、その脱却が可能とまではいえないまでも、その影響を極力少なくして、新たな議会に適合する会派を模索したい(表5参照)。

② 阻害要因の打開策

会派の政策集団化を阻害する要因として3点を挙げた。その阻害要因を意識して打開の手法を探る必要がある。

まず、政策集団化を阻害する1つ目の要因である二元制、大選挙区単記制による緩い会派の形成について検討する。住民への説明責任を意識した会派の形成を提案したい。国政とは異なる視点からの地域政策の提示と実現、したがってマニフェスト提出とその検証を重視するのである。これにより地域政策をめぐって議論をする討議空間が創出される(第23回・第24回)。つまりマニフェストによって緩い会派から脱却する可能性がある。

また、2つ目の阻害要因である議会内外の影響力行使による水面下の調整(透明性・公開性の問題)は、住民不信を増幅させる。すべての公開は困難な場合があるとしても、水面下の動きを規制することは必要である。そのためにはルールが必要であり、議会基本条例の制定とその検証が不可欠である。

そして、3つ目の全国政党による拘束は、地域政策を軸とした政策集団化を阻害することになる。全国の争点とそれぞれの地域の争点は異なる。全国政党の地域化、地域政党結成等の手法も検討すべきである。

新たな議会の理論と実践は広がっている。とはいえ、会派にはそれを阻害する要因がある。それを意識し、その阻害要因を打開する手法を開発する必要がある。これによって、会派は必要悪を超えて、新たな議会のエンジンとして作動する。このためにも会派内民主主義が不可欠である。

4 政策集団としての会派と地域政党

(1)地域政策集団としての会派・地域政党

① 新たな議会を作動させる新たな会派・地域政党

前回、新たな会派の要素として5つを取り上げた。【政策集団(会派の要素Ⅰ)】、【影響力行使の集団(会派の要素Ⅱ)】、【議員間討議のエンジンとしての集団(会派の要素Ⅲ)】、【説明責任を重視する集団(会派の要素Ⅳ)】、【尊重される少数集団・単独(会派の要素Ⅴ)】である。

新たな会派にも、すでに指摘した阻害要因が常につきまとっている。これは、新たな議会の作動を阻害する要因でもある。その阻害要因は、新たな議会に適合した会派を形成させないようにする。制度改革により打開する方途も構想できるが、現時点では困難である。そこで、その阻害要素を意識して新たな会派を作動させることが必要である。これは、新たな議会にとって不可欠である。

新たな会派は、二元的代表制を意識して、住民との接点を重視し(マニフェスト、議会報告会等)、地域政策を軸に議論する主体となる。その意味では、議会内会派を超える必要がある。議会内の会派であっても、その会派の政策や活動を住民に説明することである。常に住民を意識した活動を行う。それは議会内会派を超えた視点である。会派から市民社会への組織化というベクトルである。

また、議会内会派を超えるということの意味は、議会内にとどまらず社会に議会内会派を支援する(強くいえば拘束する)住民を創出することである。これは、単にその会派の支持集団だけではない。新たな議会に適合する会派システム(会派が議会内集団を指すので正確な用語ではないが、地域にかかわる会派、市民社会に根ざした会派)を支援するという意味も含まれる。市民社会から会派形成へというベクトルである。

こうした議会内会派を超えた2つの動向を強調する意味で「地域政党」という用語を用いる集団もある。前者は「チームやまなし」、「新政みえ」などである。議会内会派から出発しつつもマニフェストを策定し、住民との討議空間を創出する集団としての地域政党である。後者は「神戸志民党」、「地域政党京都党」、「地域政党ふくちやま」等である(1)。これらは議会内会派を超えて社会に独自組織(政党組織)を創り出すものである。

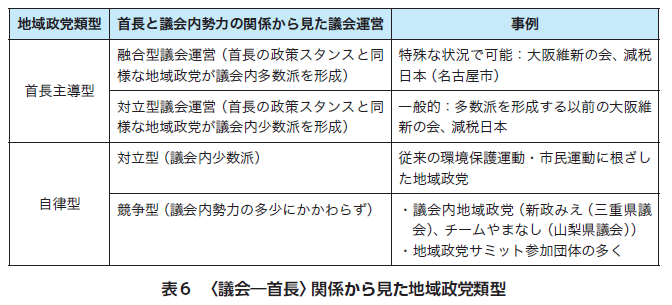

今日、地域政党といえば、首長主導型地域政党が脚光を浴びている。最近設立されている地域政党の多くは、首長自らの政策実現を目的としている。大阪維新の会、減税日本などである。その地域政党は首長支援を目的とした議会運営に当たる。ただし、首長主導型地域政党ブームでも、すべての地域政党が首長主導型地域政党ではないことに注意を喚起しておきたい(表6参照)。

二元的代表制を主導する地域政党は、首長主導型地域政党ではない自律型地域政党である。その異同は後述する。

② 新たな会派・地域政党

一般に政治学で用いられている地域政党(local party)は、「選挙に際して、全国規模ではまんべんなく支持を調達できないが、特定の地域、選挙区では根強い支持を確保している政党」といわれる(猪口孝ほか編(2004)『縮刷版 政治学事典』弘文堂、カナダのケベック連合など)。このように、活動する主な舞台を国政や州レベルとして想定していること、及び日本の「政党」要件(政党助成金交付団体)を考慮すれば、日本で一般にイメージされる地域政党には違和感を持つ読者もいるかもしれない。本連載では、日本で一般活用されている意味で地域政党(地方政党)を広く使っている。地域政党は、この意味で新たな会派の1つの表現であり、二元的代表制を担う新たな会派とほぼ同義である。

地域政党の「台頭」とはいえないまでも、地方分権改革は「地域」に根ざした政策集団を生み出す。この活性化は、2つの意味で地域民主主義を充実させる。1つは、地域に即した課題を争点化して議論することが可能となることである。ポスト獲得のための仲良しクラブとは全く異質の政策集団だからである。もう1つは、地域の新たな会派・地域政党は議員自体の個別利益の代表としてではなく、全自治体を視野に入れた活動を保障する制度であることである。選挙制度は、すでに見たように大選挙区単記非移譲式である。地区や団体の利害を背景にして議員となることが多い。都道府県議会議員選挙に見られる選挙区(小選挙区制など)や、政令指定都市の行政区でも同様である。こうした選挙区から選出された議員は、個別利益の追求のために動きやすい。「口利き」を本分とする議員が生まれる構造である。しかし、地域の新たな会派・地域政党があれば、個別利益を昇華した政策実現を目指すことになる。

従来の地域政党には、3つの傾向がある。沖縄社会大衆党などの地域土着型、神奈川ネットワーク運動などの代理人運動、そして、様々なオルタナティブ政党志向型地域政党である(地方議員政策研究会(1998)『地方政治から政治を変える』コモンズ)。それぞれの自治体を主要な活動の舞台とするもの、それを踏まえつつも全国的、あるいはブロック別のネットワークを重視し、国政にも働きかけようとするものなど多様である。首長が議会多数派を形成するための地域政党は想定されていない(首長が党首となり沖縄社会大衆党が設立されたが、自治体運営を容易にするために支援者獲得をする首長主導型地域政党とはその文脈を異にする)。

議会と首長との関係から地域政党を区分すれば、首長が率いる地域政党を設立する首長主導型地域政党と、意図しようがしまいが首長とは距離を置く自律型地域政党がある。前者は、首長の政策スタンスと同様な地域政党が議会内多数派を形成する融合型議会運営と、逆に首長の政策スタンスと同様な地域政党が議会内の多数派を形成できず議会と首長とが日常的に対立する議会運営とがある。また後者は、対立姿勢を重視するものと、二元的代表制(機関競争主義)を重視するものがある。

首長主導型地域政党を念頭に地域政党を定義することも可能である(①特定の地域、②首長主導、③特定の争点の強調(岩崎正洋編著(2013)『選挙と民主主義』吉田書店、168頁〔松田憲忠執筆〕))。ただし、それは地域政党の一類型にすぎず、これをもって地域政党全体を評価することはできない。とはいえ、今日支持を広げている首長主導型地域政党を無視することもできない。そこで、首長主導型地域政党の独自の民主主義観とその存立基盤を確認することは、二元的代表制を作動させる地域政党を考える上でも不可欠である。首長主導型地域政党は、日本の地方自治に適合した民主主義観ではないこと、及びその存立基盤は稀薄であることについて補論として検討する(後述)。本文では、その二元的代表制を作動させる地域政党の役割と課題について確認しよう。

③ 新たな会派・地域政党の留意点

このように地域の新たな会派・地域政党こそが、地域民主主義を充実させ、機関競争主義を作動させる。地方分権改革を踏まえた地方政治の作動にとって、こうした地域の新たな会派・地域政党の強化と充実は不可欠である。その際、以下の点は留意したい。

(ⅰ)選挙の際に、地域政党のマニフェストを提示して、住民に対して地域課題を明確にすること、(ⅱ)明確にした政策課題をもって、議員間討議、議員と首長との討議を積極的に行うこと、(ⅲ)その討議に当たっては、論点を明確にするとともに、妥協点やよりよい政策を発見することに努めること、(ⅳ)地域政党は重要であるとしても、日本の地方自治体の選挙制度も地方政府形態も政党を重視しているわけではなく、会派に所属しない議員を排除しないこと、である。

首長主導型地域政党の台頭は、日本の自治体の制度や運営を考えると普遍的なものではない。しかし、広い意味での地域の新たな会派・地域政党は、地方分権改革の進展によって必然的に広がる。機関競争主義を作動させる地域の新たな会派・地域政党の充実が地域民主主義にとって不可欠である。

(2)新たな会派・地域政党の課題

新たな会派・地域政党の課題を確認しておこう。今後の研究にとって少なくとも以下の5つの課題がある。

① マニフェストにとどまらず結党趣旨・会派趣旨等を明確化する

マニフェスト提出とその検証は新たな会派・地域政党にとって不可欠である。住民との約束を明確にして、討議の素材を提出する。同時に、新たな会派・地域政党を形成するがゆえに、組織の趣旨(目的・組織運営等)を明確にする必要がある。選挙後に政策集団化した会派を形成することは、「はじめの一歩」として評価したい。会派内・地域組織内民主主義のルール化はぜひとも必要である。

② 「二重党籍」の有無:国政政党の党籍は自由

地域政党といっても、国政において政権を獲得するわけではない(維新の会等は別として)。国政政党はそれぞれの地域に根ざし、党員や党友(呼び方は様々であるが)が活動している。地域で直接的に政治活動をする者は多いわけではない。地域において政治的活動をするには、党籍を有する人を巻き込まなければ、つまり国政政党の党籍を有する者を除外すれば、少ないメンバーを母体とした構成となる。そもそも、地域政党は全国政党の争点とは異なる地域の争点をめぐって組織される。

地域政党は、地方分権による地域経営の重要度の拡大に伴って、今後さらに広がるであろう。地方分権改革が多様な新たな地域政党の設立を促進する。しかし、それだけではない。中央政党と関連を持った会派も同時に重要な意義を持つ。国政と無縁な地方政治は想定できないからである。その意味で、中央政党の名称を冠した会派の存在は、認めるというより必然である。とはいえ、その活動の自由度は高めなければならない。地方分権を進めても政党が中央集権的では、地方分権化は進まない。地方分権改革は地域経営の自由度を高め、ひいては中央政党から独立あるいは自立した地域独自の新たな会派・地域政党の組織・運営を促進する。

なお、松山維新の会は、結成に当たって自民党籍の者は自民党から除名された(2010年5月)。国政と直結する集団・政党として結成する場合、「二重党籍」は問題になるだろう。ただし、地域独自で活動する新たな会派・地域政党は、今後も立ち現れるであろうから、国政選挙との関係を理論化する必要がある。国政政党自体の分権化も必要である。

③ 国政政党の地域政党化の可能性

国政政党とは異なる地域政党をイメージして議論してきた。そのベクトルとは異なる国政政党が地域政党化を推進することも構想したい。つまり、国政の争点と地方の争点の異同を確認し、国政政党の分権を積極的に図ることである。これを意識したかどうかは定かではないが、公明党は新進党合流の際には、参議院と地方議会では「公明」という組織を残した。これの応用も考えたい。それ以前でも、分権を政党レベルで制度化するメッセージを送ることも必要だ。例えば、山梨○○党などである。

④ 地域における組織

地域政党(議会内)の組織運営は、どうしても後援会活動の延長となる。それに対して市民社会に根ざした組織体制を構築し、それと連動した議会活動を行う地域政党もある。例えば、神戸志民党は、政策立案を行うシンクタンク「KRP総研」、緩やかな市民グループ「神戸あゆみ倶楽部」などと連携している。これは、全国政党支部との調整が難しいと思われるが、地域政党の活動を活性化させる今後の展開を考える上での素材となる。

⑤ 会派内民主主義の充実

新たな議会を創出するためには、地域民主主義を充実させることである。それに適合する会派は地域民主主義を進める会派である。そのためには、メンバー間の自由な議論が不可欠である。会派内民主主義の実現であり、その会派内民主主義のルールが必要である。結党趣旨・会派趣旨等の明確化の必要性を指摘したが、その中に会派内のルール(充実した会則)が必要である。

【補論:首長主導型地域政党の論理──機関競争主義とは異次元の民主主義観──】

(1)首長主導型地域政党の動向

今日脚光を浴びている首長主導型地域政党は、首長が地域政党の党首となり、議会内多数派をつくることによって、議会内に与党・野党関係に基づく擬似議院内閣制(議会内閣制)による運営を目指すものである。〈マニフェスト→選挙→首長〔選挙→議会多数派〕→首長・議会多数派連合→政策実施〉といった一連の政策サイクルを念頭に置いて地域経営を行う。地域民主主義にとって重要な選挙を基軸としていること、政治における多数派形成を目指していること、これらは地域民主主義の1つの手法である。河村たかし名古屋市長が議会リコールを主導して成功させ、首長選挙とともに議会選挙を行い、首長主導型地域政党=減税日本を多数派とした(今日、少数派となっている)。そして、それを踏まえて議会運営を行う。地域政党は首長を支援する「与党」として行動する。

首長が自らの政策実現のために議会多数派を形成しようという意図は理解できる。首長主導型運営を目指す首長の一人は、首長を強化するはずの二元代表制という用語が「いつのまにか、議会が強くなっていって……。日本だけが地方議員を職業にして、食えるものだから、議会権限は無視できない、という議会の側がつくり変えてきた。議会の権限が絶対になったら、志を持って首長になるものはいない」(河村たかし(2011)『名古屋発どえりゃあ革命!』KKベストセラーズ(ベスト新書)、136〜137頁〔大村ひであき愛知県知事の発言(引用に当たっては、いわゆる標準語・文語体に修正している)〕)。

しかし、二元的代表制は、議会=合議制、首長=独任制の特徴を生かす地域経営が必要である。それぞれの緊張関係を前提とするものであって、議会と首長の一体的活動を前提とするものではない。議会は、議院内閣制特有の内閣・与党と野党がぶつかり合うアリーナ型(N・W・ポルスビー)で設計されているのではない。それと対比される大統領制のもとの議会の変換型とはいえないまでも、首長とは異なる政策形成主体となることを前提に設計されている。従来は、中央集権制のもとで作動できなかった。今日、地方分権に伴って、議会は首長との距離を保ちつつ緊張関係を持って動き出している。

(2)首長主導型地域政党の存立基盤の稀薄性

首長主導型地域政党政治を目指す意欲は一過性のものではない。首長が議会内多数派を目指すことは自然だからである。しかし、首長による議会多数派の育成は、現行の地方選挙制度を考慮すれば、困難である。首長主導型地域政党は、その代表である首長が特殊なパーソナリティ・カリスマ性を有していたからこそ可能となっている。地方議会議員の選挙制度は大選挙区単記非移譲式である(都道府県の1人区を除く)。この制度では、多数派は形成されにくい。一般に市町村の場合、議員定数すべてを全域から選出する。有権者は一人一票である。そのために、有権者も候補者も分断的思考を促進する。

二元的代表制のもとで、首長主導型地域政党政治を作動させるには、政党を基軸とした選挙制度と議会運営を変えなければならない。政党を基軸とした選挙制度と議会運営を行っているイギリスやドイツなどで首長の直接公選制は増大している(選択制)。議会多数派と首長の政治的志向を連動させることができない場合、「対立」が生じる可能性が高い。その際、それを中立的な第三者が調停する仕組みも生まれている(ドイツ・ヘッセン州)。

こうした「対立」を生じさせないようにするための手法として、次のような設計もある。例えば、イタリアの地方選挙制度は、首長選挙と連結させたものであり、比例代表制だが多数代表制を大幅に加味した首長支援の多数派形成を容易にする制度である。人口1万5,000人以下では、首長とその政党、そのうちの1人の議員を同時に選択して投票、首長候補の第1位が当選で、その党が自動的に3分の2の議席を与えられる。それ以外は、首長の政党と議員の政党を別々に投票することは可能、首長は第1回目で過半数を得れば当選、そうでなければ上位2人で決選投票、議員の場合は1回だけの投票、各党への議席配分はドント式であるが、その前に首長当選者の政党を安定多数(60%以上)とする加重制がある。

市民社会における政党活動の広がり、政党選挙、安定した議会多数派(例えば、加重代表)、それに基づく議会と首長の連続といった前提条件が必要となる。こうした基盤は整っていないし、整備する必要を根本的に議論すべきである。

二元的代表制のもとでは、首長主導型地域政党政治は、議会多数派と首長との政策一致が形成される特定の条件でのみ可能となる。政策をしっかり議論し、マニフェストを提起した選挙での勝利は、擬似議会内閣制を作動させるが、首長と連動しない会派が多数派となった場合、その存立基盤が瓦解し、薄氷を踏む地域経営となる。現実の非政党選挙、非加重代表、議会と首長の非連続を考慮すれば、首長主導型地域政党の存立基盤はぜい弱である。

なお、首長主導型地域政党が全国政党化しにくい要因についても検討しよう。大阪維新の会を母体として日本維新の会が結成され、全国政党化している。地域政党という定義になじむかという議論もあるが、実際には全国政党化し、大きな影響力を行使している。大阪維新の会は大阪に関する様々な政策を提言して選挙戦を戦っている。その真骨頂は「都構想」にある。大阪府内の地域にはそれぞれ地域特性がある(大阪府の場合、大都市化されていることもあり、その相違は少ないとはいえ相違がある)。一致させるキーワードは制度改革であり、その主要なものが都構想である。

全国政党化すればこの論点は拡大する。つまり、大都市と地方の地域特性は大きく異なる。地方は「地方創生」に向けて積極的に取り組んでいる。大都市至上主義ともいえる提言だけでは地方には広がらない。そこで、全国政党化を目指すとすれば、道州制・一層制といった制度改革が中核を占めることになる。制度改革論だけでは「地方」からの支持獲得は困難だと思われる。

~理解をさらに深めるために~

① ローカル・マニフェストと会派

② 会派代表質問と一般質問・委員会代表質問の関係

③ 選挙制度と会派・地域政党

④ 議員間討議と会派・地域政党

(1) 地域政党サミットには、これらを含めて10政党が参加している。地域政党サミット構成団体の中には、首長立候補した際に、あるいは落選して地域政党を組織化することもある。

〔参考文献〕

◇江藤俊昭(2011)『地方議会改革─自治を進化させる新たな動き』学陽書房

◇江藤俊昭(2013)「地域民主主義と地域政党」月刊ガバナンス2013年7月号

◇金井利之(2013)「《地域における政党》と『地域政党』」自治総研419号

◇白鳥浩(2013)『統一地方選挙の政治学─2011年東日本大震災と地域政党の挑戦』ミネルヴァ書房