2018.04.25 議会改革

第2回 議会の政策活動と政策情報の作成・公開──事業別政策調書の活用

北海道自治体学会議会技術研究会

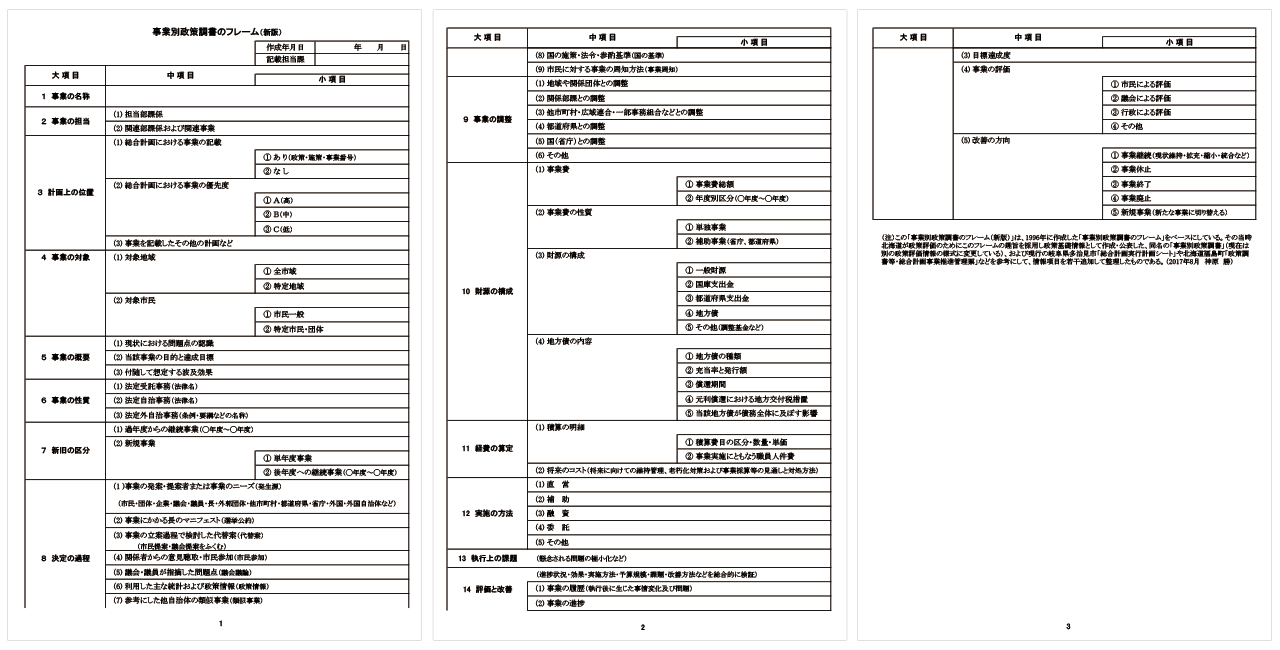

当研究会がこれまで研究した成果の概要をお伝えした「議会改革の第2ステージと議会技術研究会」(議員NAVI 2017年12月11日号)、本連載初回の「議会の政策活動における多様な場と方法」(議員NAVI 2017年2月26日号)に引き続き、今回は「議会の政策活動と政策情報の作成・公開──事業別政策調書の活用」と題して当研究会が研究した議会技術論のひとつである「事業別政策調書のフレーム(新版)」について具体的に解説していきます。

この議会の政策活動と政策情報の作成・公開を調査・分析した神原勝氏(北海道大学名誉教授)は、前回ご紹介した渡邉三省氏(当研究会共同代表・札幌市)とともに全国初の議会基本条例である北海道栗山町議会基本条例の制定に深く関わった方として著名ですが、全国初の自治基本条例である北海道ニセコ町まちづくり基本条例をはじめ北海道行政基本条例の策定、多くの自治体の自治基本条例、議会基本条例、総合計画等の制度設計に協力されています。専門は行政学、地方行政論であり、特に故松下圭一氏(法政大学名誉教授)の理論を地方自治の現場に落とし込み、制度化へと導く実践的研究を続けています。

「事業別政策調書」に関しては、1995年から2年間、当時の堀達也北海道知事の諮問機関である道政改革民間フォーラムが提言を検討している際に神原氏が作成し、導入された経緯があります(1996年バージョン)。

今回、神原氏は当研究会での調査・研究をもとに、22年ぶりに新版となる事業別政策調書のフレームを発表しました(2017年バージョン)。このフレームに基づき作成されるシートは、誰でも事業内容が分かるように、基本的な政策情報を事業ごとに自治体職員が記入するものです。シートは職員が記入しますが、事業立案に当たっては市民参加を経なければならず、市民と議会に公表されるためにはシートの各欄を整合性をもって埋めていくことが重要となります。シートを埋めていくために首長と職員は、政策活動のルールに従っていく必要があります。

1 政策議会と事業別政策調書

神原氏は市民自治の観点から、議会理論や議会技術を磨かなければ議会改革は掛け声倒れに終わってしまうことを危惧しています。栗山町議会基本条例が制定されて10年が経過し、議会改革が第2ステージを迎える中、すでに数年前にこの危機感を抱き、「政策議会」という言葉で課題を提起してきました。

政策議会とは、自治体の政策活動に向き合う力量を備えた議会という意味であり、市民の意思を自治体政策に反映させるため、市民と議会の日常的な交流を深めることを基本として議員間討議を進め、議会としての政策意思を確立し、首長が進める政策をチェックしながら、議会自らも積極的に政策提案する議会像を指しています。

神原氏の理論は、そもそも議会改革とは議会だけが変わるのではなく、議会が変わることによって、首長・行政を含む自治体そのものが市民の政府として高いレベルに変わっていかなければいけないというものです。議会改革の第2ステージは「議会が変われば自治体が変わる」という議会改革の本旨を強調しています。

政策議会といっても、自治体政策の基本枠組み、多年度予算を伴う総合計画の策定・運用の手法、技術のイノベーション、これと連動した事業別の単年度予算や決算評価の手法、これらを貫く政策情報の作成・公開・共有などが自治体の政策作法として確立していなければ、議会だけの政策活動では実効性が上がりません。政策議会の前提として、行政の政策活動も変えなければならないというのが神原氏の根底の理論です。

以上の観点から、神原氏は「事業別政策調書」を考案、長い間提唱され、2017年8月12日の議会技術研究会フォーラムの場で「事業別政策調書のフレーム(新版・2017年バージョン)」を発表しました。新版は、従来の「事業別政策調書(1996年バージョン)」に5項目を追加した内容になっています。

この事業別政策調書の各項目について自治体としての明確な説明ができなければ、「政策」といっても市民に内容がよく理解されませんし、逆にいえば、これらの項目にきちんと説明を書き込めない、穴だらけのものであれば、それは政策としての体を成さず、不十分でずさんな思いつきということになります。

自治体がよい政策を実行し続けるためには、政策活動として必要事項を明確に実行した上で行政が事業別政策調書を作成し、自治体の政策情報として市民に公開すべきです。これにより市民、議会、首長、そして職員が、同一情報を共有しながら政策議論をフェアに行うことができるようになるのです。

2 事業別政策調書は自治体政策の基礎情報

次に、事業別政策調書のフレームについて解説します。フレームは14の大項目、46の中項目、36の小項目から構成されています。近年は、政策評価の観点からこうした事業ごとの評価個票をつくる自治体が増えていますが、それらと事業別政策調書が大きく異なるのは、特に大項目の3、6、10、11などです。一度、皆さんの自治体のものと比較していただければと思います。

「3 計画上の位置」は、各自治体の評価個票にもありますが、総合計画上に具体的な事業名のない抽象的な記述しかない場合は、「総合計画に記載あり」と書いてもほとんど意味がありません。

政策については、細かな区分はせずに、一般的な理念や目的を書いた「政策」、それを細分化した「施策」、さらに予算をつけて実施する「事業」などに区分します。ここでいう「政策」、「施策」は、いってみれば「事業」の意義などを説明するための解説文章にすぎないことから、事業別政策調書によって着目するのは、具体性のある実行する「事業」で、これを政策とすることです。

事業を主体にした総合計画の下に政策情報である個票すなわち事業ごとの事業別政策調書(「実行計画シート」と称することもあります)を作成して、政策の流れを管理する(PDCA)わけですが、これが可能になるような総合計画のシステムを構築して、事業別政策調書に明確に記載するということです。

「6 事業の性質」については、実施する事業が法定受託事務か自治事務か、また自治事務の場合は、法定の自治事務か自治体の独自事務かという区別を明確にする必要があります。現在、ほとんどの自治体での評価個票には記載が皆無です。自治・分権の時代に実施事業の性質区分を記さないことは大変残念なことです。

この点は、地域個性を重んじた自由な政策展開のために自治体が地方分権を求め、2000年の分権改革で中央集権の象徴であった機関委任事務が廃止され、現在の事務区分になったことを考えると、現在、自治体が実施している事務は全て自治事務であるはずですが、法定受託事務のように国の強い縛りが依然として残っています。したがって、実施する事業の性質を明確にしておくことがとても重要であると、神原氏は述べています。

「8 決定の過程」は、事業の多くは首長が議会に提案しますが、どのような行政の政策活動を経て提案に至ったのかを主とした説明箇所になります。ここに9つの中項目を設けることで政策形成において欠くことのできない重要項目と位置付け、政策活動として行わなければ書き込むことができないような形式としています。その意味では、事業の善しあしを判断する際の有効な基準になります。

神原氏は、現行の自治体の評価個票において、北海道福島町を除いて、これらの項目を入れているものを見たことがないといいます。かつて北海道庁は、堀知事の時代の道政改革で神原氏の提案を採用し、6,000もの道の事務事業について「事業別政策調書」を作成・公開していました。これには政策過程の項目や事業の性質もきちんと入っていましたが、現在は別の手法に変わり、これらの項目はありません。

「10 財源の構成」と「11 経費の算定」は、財源の性質や構成が健全であるか、むやみに将来負担を増やしてはいないか、特に借金をする場合は吟味が必要となることから、この2つの項目を加えています。事業費についても、人件費を含めて積算の根拠を明確にしなければなりません。さらには、事業の実施によって今後どのような財政上の負荷が待ち受けているか、将来コストの予測も重要といえるでしょう。