2018.02.13 議会改革

第36回 議会が特別職報酬等審議会を利用することは妥当か?

議会事務局実務研究会 吉田利宏

お悩み(筋違いさん 30代 市議会議員)

憤まんやるかたないというのはこういうことです。聞いてください。うちの議会で議員報酬が不十分であることが問題になっています。一部の議員は「役割が重くなったのに、この程度の報酬では成り手が見つからない」などと強く主張しています。そうはいっても、議会が旗を振って報酬条例を改正し、額を上げることはさすがに躊躇(ちゅうちょ)されます。そこで、第三者機関である特別職報酬等審議会にこの件を諮問してはどうかという案が出ています。条例上、諮問ができるのは市長だけなので、市長に「値上がり含み」で諮問をお願いしてみてはどうかというのです(形の上では「白紙諮問」です)。私は、こうした形で特別職報酬等審議会を使うことは法違反であり、議会の役割を放棄するものと考えていますが、いかがでしょうか。

回答案

A 法違反ではないが、議員報酬は議員に求められている役割との関係で議論すべきであり、議会が住民の意見を聴いて提案することが望ましい。

B 法違反である。特別職報酬等審議会は一般職の職員のベースアップ分を特別職に反映させるための調査機関であり、政策的な判断ができる権限はない。

C 法違反でも議会の役割の放棄でもない。特別職である議員の報酬は、特別職報酬等審議会で審議するのが筋である。

お悩みへのアプローチ

ほとんどの自治体で特別職報酬等審議会(以下「報酬審」といいます)という審議会があるはずです。「議員や首長の報酬を改定するときの審議会」としておなじみでしょう。設置条例の規定としては、次のようなものが標準かもしれません。

◯小平市特別職報酬等審議会条例

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬並びに市長、副市長及び教育長の給料(以下「特別職報酬等」という。)の額について審議するため、小平市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 市長は、特別職報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該特別職報酬等の額について審議会の意見をきくものとする。

標準といったのは、それぞれの自治体によって報酬審に関する規定はかなりバリエーションがあるからです。退職手当や政務活動費まで対象とするところがあります。諮問を受けなくとも首長に建議できるようにしているところもあります。中には、小平市特別職報酬等審議会条例2条のような規定がない条例もあります。報酬審は、地域の団体の代表者など住民から構成されるのが普通です。しかし、これに加えて学識経験者を委員とする自治体もあります。報酬審は国の法令で設置が義務付けられているものではありません。ですから、その所掌や構成などもそれぞれの自治体が条例で決めることができるのです。

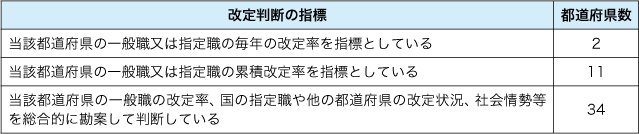

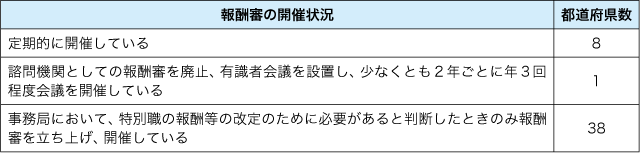

活動頻度もそれぞれの自治体によって様々です。毎年のように答申を出す自治体もある反面、「そういえば、数年間、開催されてないね」という自治体もあります。首長の附属機関ですから、事務局が一定の指標に従い諮問をするよう首長に求める実務がなされているのでしょう。その上で、最終的に諮問を決めるのは首長になります。都道府県の事例ですが、改定判断の指標と開催状況を示すと次のようになります(1)。

さて、こうした報酬審ですが、首長の諮問機関ですから、議会が条例案を提出する際には諮問がなされません。ただ、議会が議員報酬を増額しようとする際には、住民から「お手盛り」批判にさらされることになります。報酬審は住民の監視機関なのですから、筋違いさんの議会では、市長に働きかけて「報酬が十分かどうか判断してくれないか」と諮問を求めようと思っているのでしょう。住民が中心となる第三者機関の意見を踏まえることで、住民の理解も進むと考えてのことのように思います。

実はこの報酬審は、自治事務次官通知である「特別職の報酬等について」(昭和39年5月28日)の発出を機会に設置されるようになりました。国は、当時、都道府県、市、特別区について、報酬審の設置と条例案提出前の審議の義務付けをする地方自治法改正を目指していました。しかし、議会側からの反発もあり通知に落ち着いたという事情があります(2)。報酬審は議会主導による無秩序な報酬引き上げを防止する「しくみ」として導入されたのです。「特別職の報酬等について」では、あらかじめ報酬審の審議を経ることや、委員は住民のうちから任命することなどが述べられています。また、その後の自治省行政局長通知(昭和43年10月17日)では、審議に当たって、人口などが類似している他の自治体の特別職の職員の給与月額、その自治体での過去における特別職の職員の給与改定の状況、一般職の職員の給与改定状況などについての資料の提出を求め審議されるべきことが述べられています。それぞれの自治体で独自色があるといっても、こうした経緯から限界めいたものもあります。「近隣の自治体と比べて」とか「前回の改定時に比べて給与ベースなどがどれだけ上がった」といったことを基にする調査は得意なのですが、報酬の基準のようなものを一からつくり上げることは苦手なのです。

近頃は議会基本条例に次のような規定が置かれることも多くなりました。議員報酬条例の改正案は、議会が住民の意見を踏まえた上で、議員が提案することが定められています。こうした規定の考え方を踏まえて報酬審への諮問の意味を考えなくてはならなくなっています。

◯栗山町議会基本条例

(議員報酬)

第22条 議員報酬は、別に条例で定める。

2 議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、町政の現状と課題、将来の予測と展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関して町民の意見を聴取するため、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用するものとする。

3 議員報酬の条例改正案は、法律第74条第1項の規定による町民の直接請求があった場合を除き、改正理由の説明を付して必ず議員が提案するものとする。