2014.01.20 議員活動

質問力を上げよう 第1回 残念な質問、もったいない質問をなくそう

はじめに ── 一般質問する力

「質問力」というと、社会人基礎力とか人間力とかいった模糊とした力と似た味わいがあって恐縮だが、ここでは「一般質問する力」のことを指す。一般質問は、「まちをよくする」ために、全ての議員が使える方法なのに生かされておらず、残念な質問やもったいない質問になってしまっている。そこをもう少し何とかしようよ、という発想がもとにある。

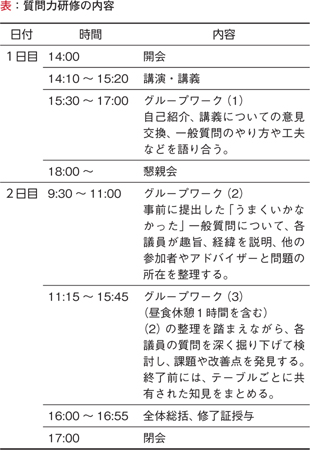

本稿の知見は、2011年から龍谷大学⑴で開催してきた「質問力研修」をめぐって培われてきたものである⑵。この研修は、参加者が「うまくいかなかった」と感じた一般質問とその答弁を持ち寄って、議員6名、アドバイザーとして答弁経験豊かな自治体幹部級職員と政策やまちづくりに関わる研究者の2名を原則1グループにして、1.5日間のグループワークを行う(表)。つくりとしては単純で、要は「返ってきたテストの復習」である。だが、「なぜ、うまくいかなかったか」、「どうすればよかったか」の検証を通じて、一般質問のポイントや他議員のノウハウの共有などを修得できる機会として好評を得ている。そうした研修の蓄積から見えてきた、一般質問をめぐる基本的なポイントについて解説し、一般質問の「質問力」向上に役立ててもらおうというのが、本連載の目的である。

なお、一般質問の運用の形態は多様であり、その扱いや重さも多様である。大規模自治体の中には、本会議では代表質問しか行わないところもある。本稿の一般質問は、基本的には、質問力研修の参加者の多数を占める、あまり大規模でない基礎自治体を念頭に記述している。

そもそも一般質問とは

一般質問は、形式や持ち時間など運用の違いはあるが、基本的には「全ての議員が、市(都道府県町村)政に関わる全てのことを問い質すことができる機会」である(「議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる」標準市議会会議規則(以下「市会議規則」という)62条)。

つまり、所管の委員会に所属していなくとも、議案に係っていないことも質問でき、自由な意見の表明もできるわけである。一方、委員会の質疑では、本来、意見の表明はできない(市会議規則55条3項)。

議会改革の中で、それまでの総括質問方式から一問一答方式に移行したり、一問一答方式を選択したりできる自治体が増えてきた。市会議規則に近いものであるとすれば「質疑は、同一議員につき、同一議題について○回をこえることができない」(多くの場合3回)と規定しているはずで(市会議規則56条)、規則上は議長の許可によって行う例外的状況ということになる。

ただし、総括質問方式か一問一答方式かは、質問力にとって実は大きな違いではない。総括質問にしても、再質問の回数を増やしていれば、一往復めが長くなるだけで一問一答方式と変わらない。また、一問一答方式でも最初から最後までシナリオをつくるという自治体もある。むしろ質問と応答の時間を合わせて「往復○分」、質問のみの時間を計る「片道○分」といった時間配分によって戦略に差が出るかもしれない。時間については会派で○分、という割当てをしている場合もある。

一般質問を行う場合には事前に通告する(市会議規則62条2項)。これも形態は様々で、期間は、短い自治体だと開会日の1週間前から3「営業日」、長い自治体だと3週間前までの通告を行う。内容も様々で、題名や概要だけでよいところから、質問の読み原稿まで求められるところもある。当初は題目だけ、後に詳細の提出が求められる場合もある。通告の後は、答弁調整である。答弁調整をどこまでするかしないかは、議会ごとだけでなく議員それぞれに主義のあるところである。答弁調整が行きすぎると「八百長と学芸会」になり得るし、一方、題名も概要も何を質問するか分からないほどぼかすことが必ずしも質問の目的を達成するわけではない。この点については、また次回以降論じたい。