2025.04.25 医療・福祉

第7回 老人ホーム施策に老人当事者の声は反映されているか(後編)

さらに、紹介事業者への苦情問題を考える上で最も重要なことは、有料ホームに入居する当の老人のほとんどが、「要介護」という老人であり、認知面の低下はもちろんのこと、こうした苦情などを発信することそのものが困難であろう、ということです。

また、一度、有料ホームに入ってしまえば、入居者の苦情の矛先は、通常は、紹介事業者ではなく有料ホームの方へ向かうため、ミスマッチングがあったとしても、問題になりにくい構造があります。

そして、繰り返しになりますが、これら一連の問題の根本には、良い施設を見極めることの難しさがあります。特に、有料ホームに関しては、この問題が顕著です。

そして、こうした有料ホームやその周辺サービスであるところの紹介事業者の法整備や規制について、これまで厚生労働省は「民間の活力と創意工夫を尊重」するという考え方から、公的性格の強い介護保険施設のような積極的な法整備を行ってきていません。虐待や不正請求といった明らかな違法行為に対しては、その処分などがなされますが、要介護老人というサイレントマジョリティの声を、消費者問題という観点からフォローする制度や法の整備はなされていません。結果的に、どれほどの老人や家族が泣き寝入りしているのかさえ表面化、問題化しておらず、この問題に対する不作為を強く感じています。

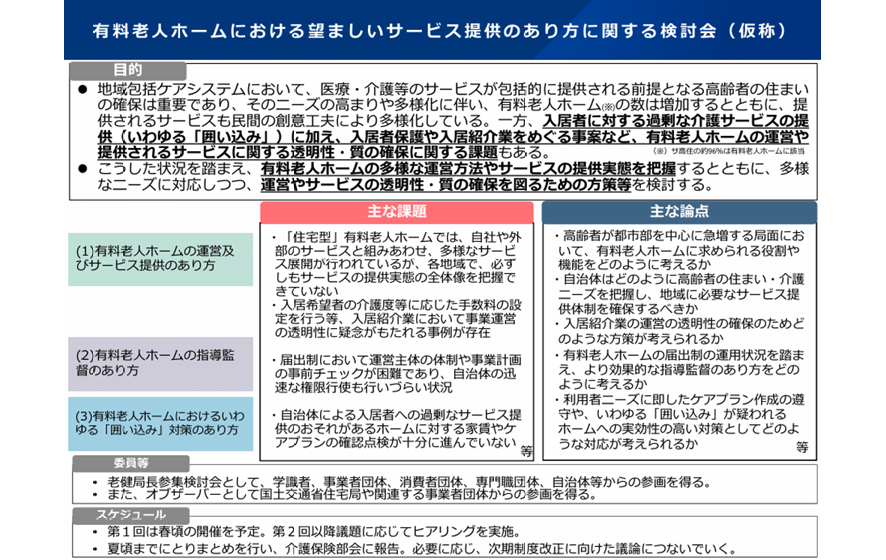

折しも、次期介護保険制度改正に向けて行われた介護保険部会において、有料ホームや紹介事業者のあり方が俎上(そじょう)に載りました(図4)。

今後、増加の一途であろうサイレントマジョリティの声を反映させ、対応しうるよう、きちんとした法整備を願います。

出典:厚生労働省(2025)

出典:厚生労働省(2025)

図4 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(仮称)

※本稿では「高齢者」と「老人」という表記が一部、混在しています。これについて、厚生労働省は平成初頭までは「老人福祉法」といったように「老人」という表記を積極的に使用してきました。しかし、少子高齢化問題が表面化してきた頃から「老人」よりも「高齢者」という表記を多用するようになります。それは、福祉の対象であった「老人」が増えすぎたため、制度を介護保険という社会保険制度に変更する上で、「福祉を必要としない老人」の存在も踏まえ、より大きな範疇(はんちゅう)を意味する「高齢者」という表記への転換を図ったのではないかと考えています。しかし、現行でも「老人福祉法」、「介護老人福祉施設」というように、支援の必要性の高い高齢者に対しては「老人」表記を残していると思われ、本稿でも(報道表現などを除き)意図的に「老人」表記を用いています。

■参考資料

◇厚生労働省(2023)「令和4年度『高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律』に基づく対応状況等に関する調査結果を公表します」(https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001224156.pdf)

◇厚生労働省(2025)「第118回社会保障審議会介護保険部会」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_53593.html)

◇PwCコンサルティング(合)(2021)「高齢者向け住まい等の紹介の在り方に関する調査研究事業」(https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/track-record/health-promotion-business2021.html)